パワハラ対策とカスハラ対策のポイント解説(共通点と相違点)

①あかるい職場応援団

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

②職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

③カスタマーハラスメント対策企業マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

④東京働き方改革推進支援センター

はじめに

パワハラ(セクハラ・マタハラ・カスハラを含みます。)において、その被害者の方が利用できる相談窓口の設置の重要性については、言うまでもないことですが、実際の運用が出来ているかというと、極めて疑問であると言わざるを得ないと危惧いたしております。

そこで、今回、今年の4月から東京都の事業者様、約180社を訪問し、また、前職において損害保険会社の苦情受付係として4年間で、3,144件の苦情を受電した井上が、実際に体験した

具体例に基づき、パワハラ相談窓口設置の好事例と相談の受け方のコツをご案内申し上げます。

事業者様の健全な事業運営のお役に立てれば幸いです。

パワハラを行う社員の特徴

①自分が見えていない。(自分がパワハラをしているとは思っていない。)

②自分は仕事ができると思っている。

③自分がいなければ、この会社は回らないと勘違いしている。

④トップ以外の上司の忠告を聞こうとしない。

⇒

好事例①は、トップ自らが、相談窓口になり、直接、パワハラをする社員の指導をする必要があると判断して対応した事例ですパワハラ防止対策のポイント①

パワハラ防止対策のポイント②

好事例①ハラスメントは許しません

社長自らが、ポスターを作成し、掲示した好事例です。

「ハラスメントは許しません。」と

「相談窓口【社長まで】が強烈なインパクトを与えるポスターで、

この事業主のやる気が伝わってくるポスターです。

パワハラを行う社員の例

①自分が見えていない。(自分がパワハラをしているとは思っていない。)

②自分は仕事ができると思っている。

③自分がいなければ、この会社は回らないと勘違いしている。

④トップ以外の上司の忠告を聞こうとしない。

⇒

好事例①は、トップ自らが、相談窓口になり、直接、パワハラをする社員の指導をする必要があると判断して対応した事例です。

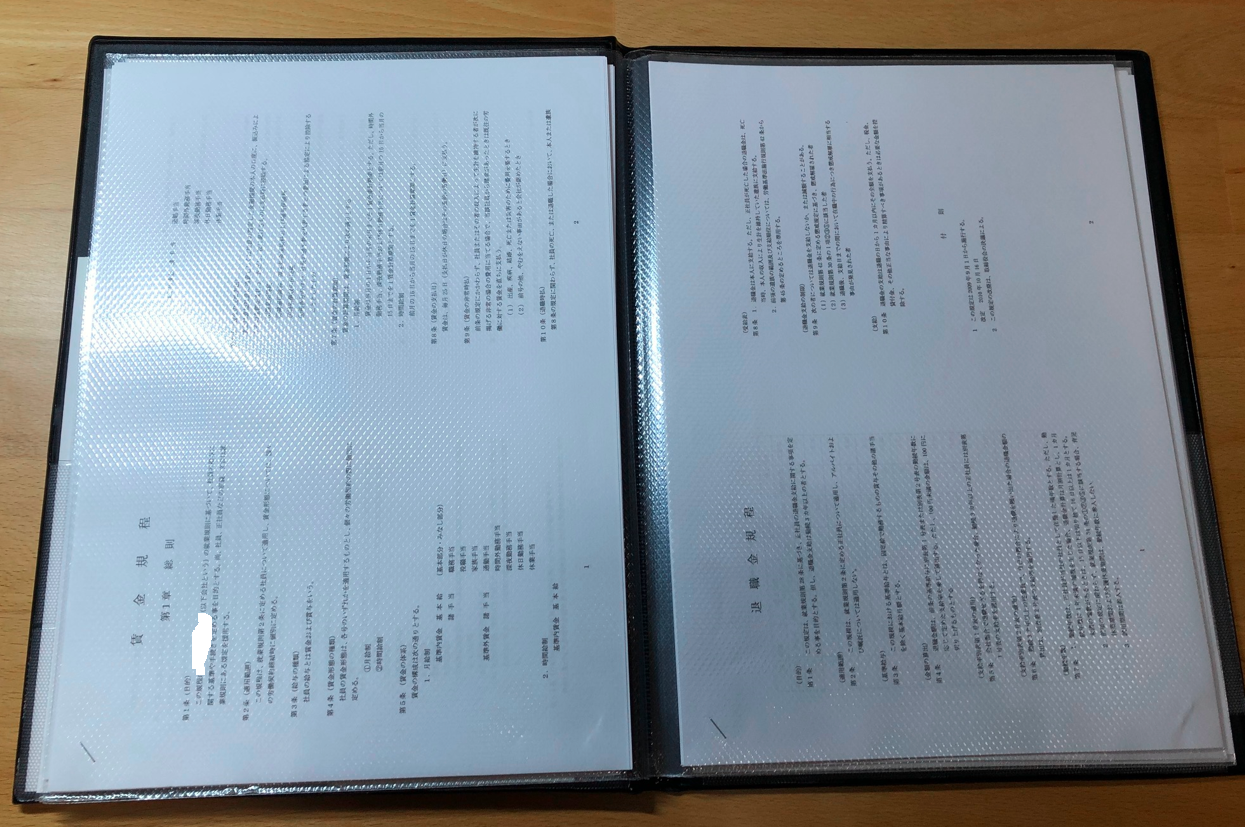

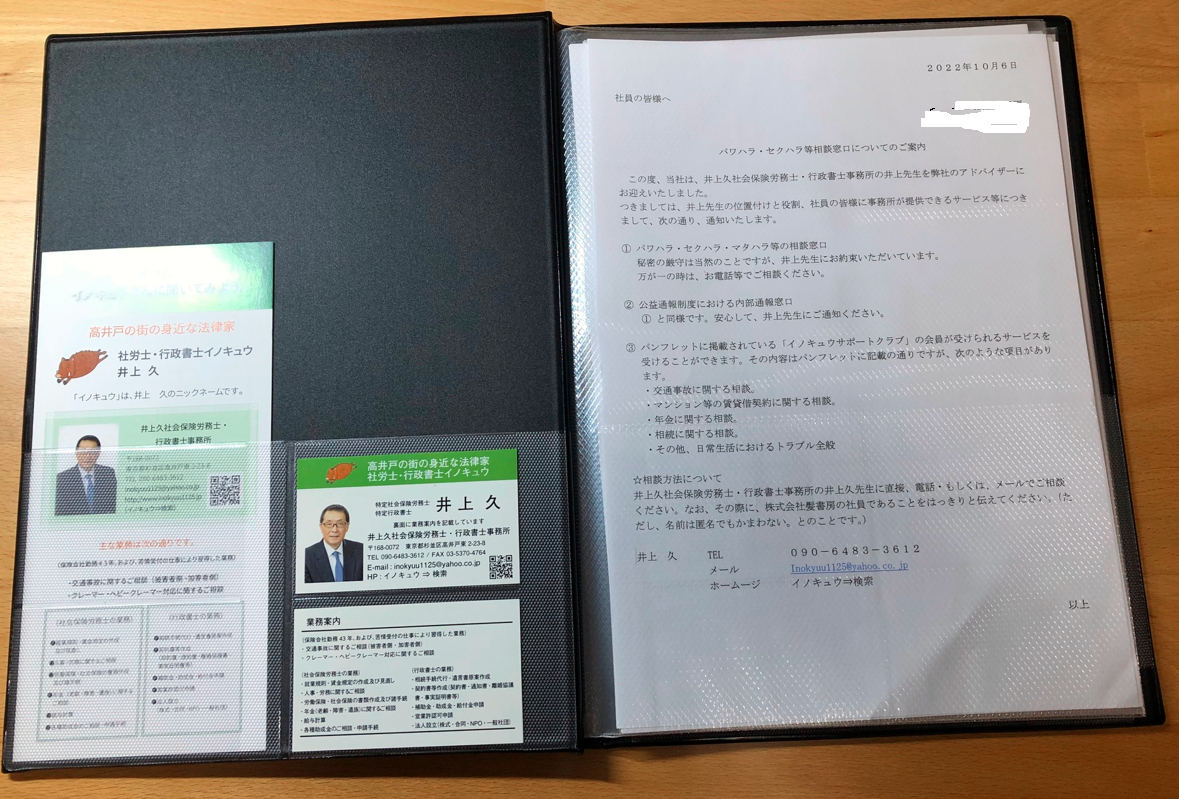

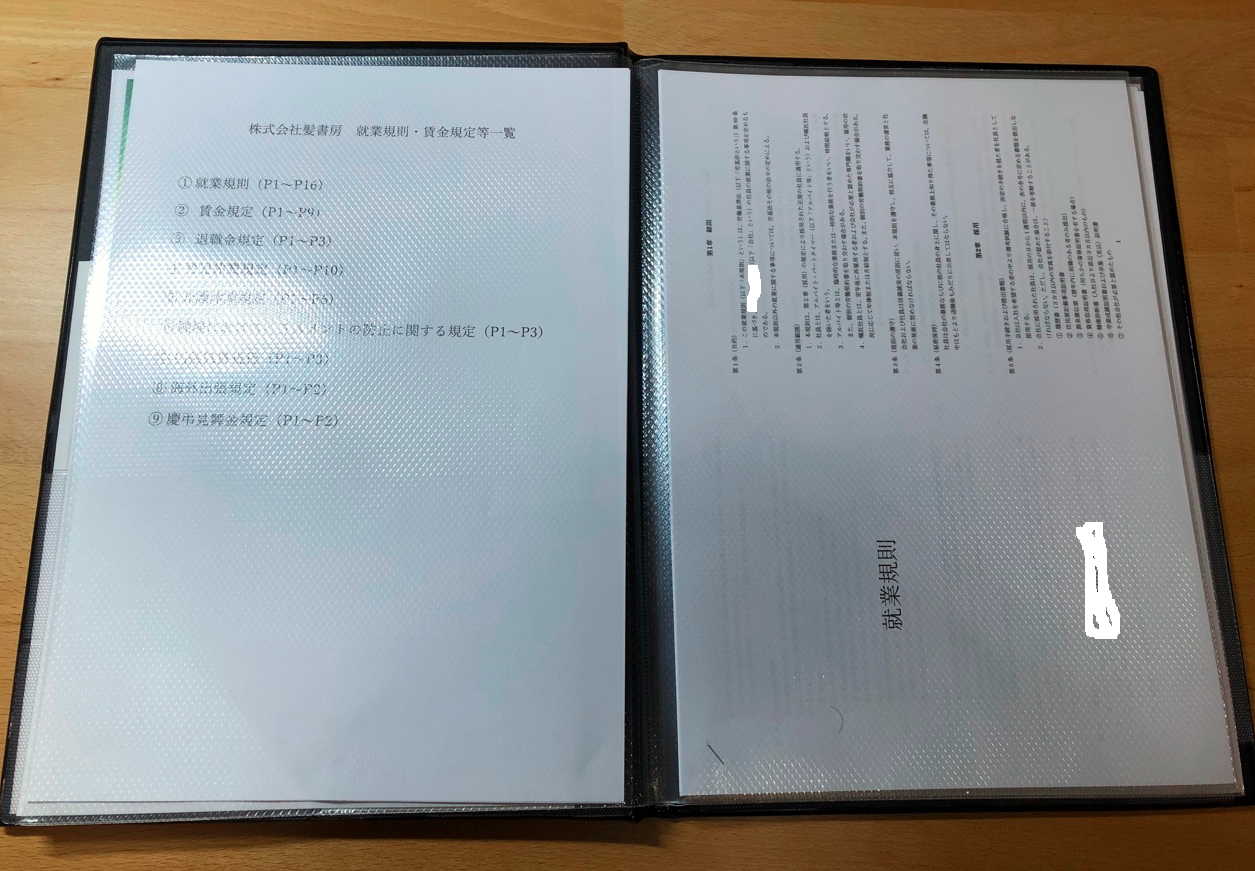

好事例②重要書類ファイル

「相談窓口は知りません。」とか「就業規則なんて、見たことありません。」という声をなくすため、重要書類ファイルに相談窓口の案内と就業規則を入れて全社員に配布した事例です。

重要書類ファイルの効能

①相談窓口が明確にわかる。

②会社が本気であることを明確に示せる。

③「相談窓口なんて、知りません。」

「就業規則はみたことがありません。」という声をなくす。

④社員がより明解に会社のルールを理解することができる。

好事例①②は、費用や手間があまりかからず、

中小企業でも取り組みやすい事例です。

厚生労働省 各種相談窓口のご案内

厚生労働省 相談窓口のご案内

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter

外部の相談窓口を利用しよう

会社や労働組合に相談窓口がない…。

相談したけれども取り合ってくれなかった…。

会社に相談すると不利益がありそうでなかなか相談できない…。

そんなときは、会社の外部にも利用できる相談窓口があります。

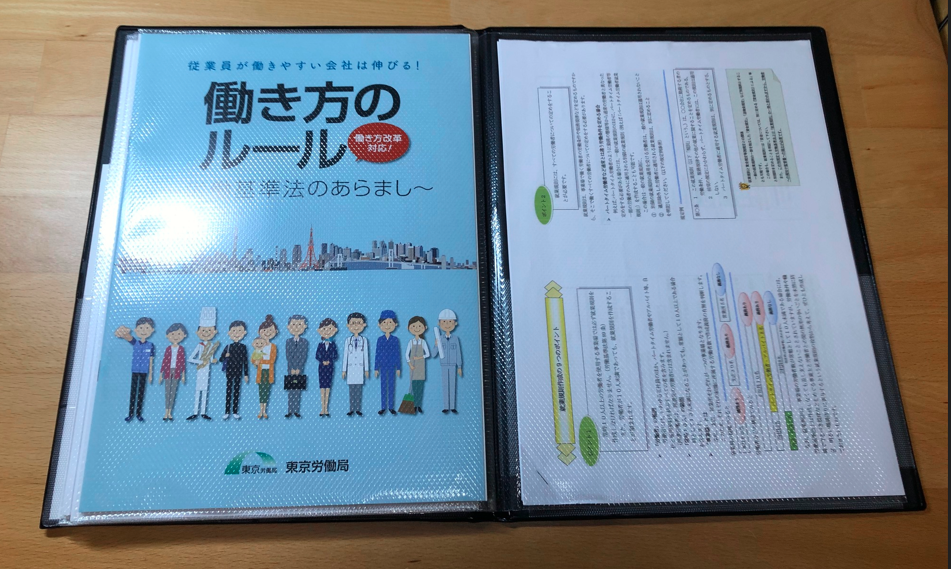

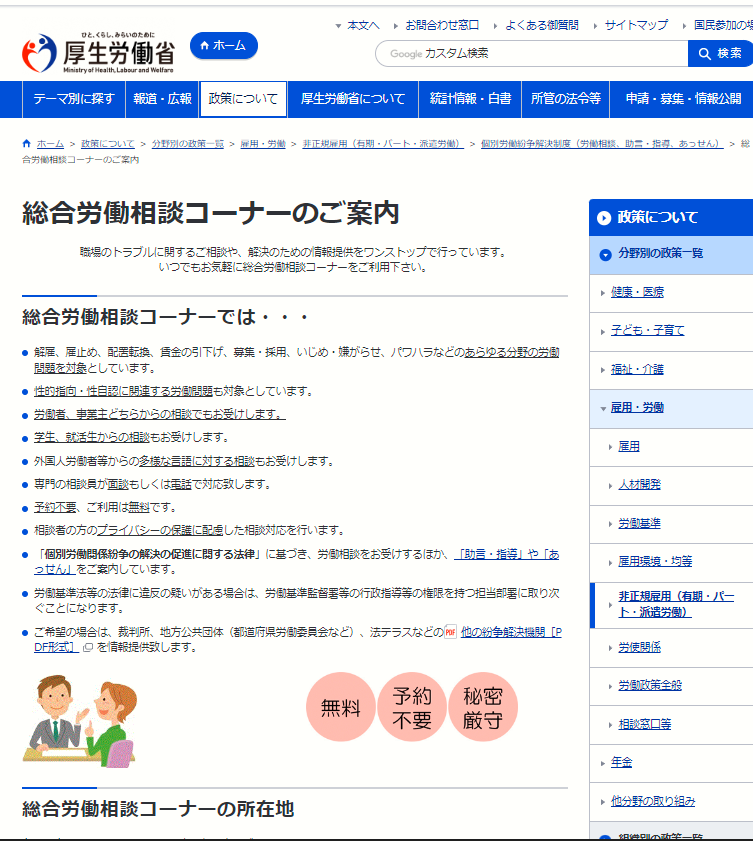

①厚生労働省 総合労働相談のご案内

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、ハラスメントなど、労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相談でも、専門の相談員が面談あるいは電話で受け付けています。また、都道府県労働局では、個別労働紛争について、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんも行っています。

②中央労働委員会 雇用トラブルで悩まれている方

https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/index.html

職場で労働者と使用者の間で労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合、労働委員会で解決の手伝いをしています。個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県庁労政主管課もあります。

③法テラス 法テラス・サポートダイヤル

https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/call_center/index.html

お問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・コールセンターや全国の法テラス地方事務所にて、無料で案内しています。

④法務省 みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。

⑤厚生労働省委託事業 ハラスメント悩み相談室

https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/

職場でのハラスメントで悩んでいる方・お困りの方などからの相談を受け付けています。土曜・日曜の相談やメール・SNSでの相談にも対応しています。

自社以外の相談窓口を案内するメリット

※前提として、ハラスメント相談に対応するための社内相談窓口や外部窓口が必要。その上で、第3の窓口を事前に案内すると…

①会社のパワハラに対する真剣な取り組み姿勢が伝わる。

②無料で相談できる窓口のため、会社としての費用負担がない。

③このようなオープンな取り組みをすることにより、社員からのいい意味での情報発信が期待できる。

「うちの会社って、ここまでやるのよ。」

「すごいでしょう。」

④会社側が対応方法等について確認することもできる(一部)

ハラスメント相談窓口担当者の心得

①とにかく聞く

とにかく、耳をすませて、相手の話を聞く。

約10分間ほど、相談者の話をじっと聞き、落ち着いたところで、

「こういうことですか?」と事実確認をする。

「そうです。」という答をいただいたらOK、

そこから、こちらが話をする。(説明に入る。)

☆勿論、相談窓口担当者は中立の立場を維持すべきかとは思いますが、相談者の話を聞くときは、相談者に寄り添う気持ちで話を聞くことが大切です。

・相談者は、おびえていることが多く、冷静さを欠くケースもあるので、

急がせたり、せかしたりしてはいけません。

・そして、相談者の話を相談窓口の担当者が整理する。

・整理に当たって、5W1Hを意識しながら話を聞く。

5W1H

①WHEN いつ

②WHERE どこで

③WHO だれが

④WHAT 何を

⑤WHY どうして

⑥HOW どのように

事実確認の際に気を付けていたこと

①一言一句を正確に記録し、繰り返すのではなく、

何をいいたいのか、何を伝えたいのかという点に注力し、話を聞く。

(自分が他の人にどう説明するかという観点で、相談者の話を聞くと抜け漏れに気が付きやすい)

②日時、場所、名称等は、正確に記録し、聞き取れない場合は

改めて、確認する。

③5W1Hを意識しながら聞き、抜けている項目があった場合

「少し、お聞きしてもいいですか」とやさしく打診し、質問する。

②不確実な約束はしない

☆できない約束はしない。⇒「責任部署の責任ある立場の者に伝え、事実確認の上、対応するように指示します。」

(「何時に、電話させます。」「行為者を処分します」等、不確実な約束は、絶対にしない。)

→相談窓口担当者は「この窓口で何をどこまでできるのか」「相談がこのあとどう処理されるのか」をしっかり理解し、説明できる必要がある

→会社は、相談を受けたあとのフロー(各部署の役割や、処理に要する標準的な時間など)を明確に決めておき、その内容を各担当者に共有している必要がある

③安易な見解を述べない

相談窓口担当者の最初の重要な仕事は

「正確な事実関係の確認」(ヒアリング)

よって、安易に見解を述べることは避ける。

⇒

ただし、「たいへんでしたね。」「お気持ち、お察しいたします。」

等の寄り添う言葉は適度に述べても可。

まとめ

相談する側は、「どうせ対応してくれないんじゃないか」「話が筒抜けになるのではないか」と様々な不安をもっている。

①とにかく聞く

②不確実な約束はしない

③安易な見解を述べない

⇒

信頼できる相談窓口をつくる

担当者任せにせず、会社組織として、適切な人選、運用が重要。

カスタマーハラスメント対応について

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどと並んで、カスタマーハラスメントも職場環境を守るうえで対策が必要。

対策方法が共通する部分もあるため、カスハラ対応を社内のハラスメント対応にも活用できる。

1.カスタマーハラスメントとは

厚生労働書作成マニュアルP7

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求 を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就 業環境が害されるもの

2.カスタマーハラスメント対応の必要性

①従業員への影響

・業務のパフォーマンスの低下

・健康不良(頭痛、睡眠不良、精神疾患、耳鳴り 等)

・現場対応への恐怖、苦痛による従業員の配置転換、休職、退職

②企業への影響

・時間の浪費(クレームへの現場での対応、電話対応、謝罪訪問、

社内での対応方法の検討、弁護士への 相談 等)

・業務上の支障(顧客対応によって他業務が行えない 等)

・人員確保(従業員離職に伴う従業員の新規採用、教育コスト 等)

・金銭的損失(商品、サービスの値下げ、慰謝料要求への対応、代替品の提供 等)

・店舗、企業に対する他の顧客等のブランドイメージの低下

③他の顧客等への影響

・来店する他の顧客の利用環境、雰囲気の悪化

・業務遅滞によって他の顧客等がサービスを受けられない 等

3.パワハラとカスハラの相違点・共通点

1.相違点

①パワハラは、主として、内部の人間の行為、

カスハラは、主として、外部の人間の行為。

2.共通点

①強い立場を背景とした、立場の弱い人間への攻撃(いじめ)

②被害者(主に社員)のからだの健康、心の健康が害され、

休職や退職に追い込まれることが多々ある。

③通常のお客様に対するサービスに支障をきたし、

業績の悪化に直結。

よって、パワハラもカスハラも百害あって一利なし。

やはり、トップ自らが、真剣に真正面から全力で、

取り組む必要があります。

4.カスタマーハラスメントと通常のクレーム(苦情)との違い

カスタマーハラスメントは、しばしばクレーム(苦情)と混合されます。クレームは、サービスの向上や品質の改善などを目的とした正当な範囲の要求や意見であり、企業はクレームをとおして改善点や反省点を見つけられます。

一方でカスハラを行う目的は、「嫌がらせ」「酔っ払い」などの理不尽な要求、いやがらせの側面が強く、良好性のある要望や要求を目的にしているクレームとは大きく異なります。

5.カスタマーハラスメントによる被害

①長時間拘束される

②暴言を吐かれる

③脅迫される

6.私が経験したクレーマー・ヘビークレーマーの具体的な行動

①自分の交渉力の力量を誇示する。

→「お前では、話にならないから、電話を代われ。」

←お客さま相談室では、これを「エスカレ」(エスカレーションの略です。)と称していました。

その上で、

→「わび状をよこせ。」とか「詫びに来い。」に発展することもあります。

②自らの過去の栄光をひけらかす。

→「保険会社の社員なのにそんなことも知らんのか。」

「わしは、昔、〇〇〇〇社の部長をしていたんだぞ。」等々

③大声を出して、威嚇する。

④ねちねちと同じ話を延々と続け、電話を切らせてくれない。

⑤ネット、新聞、監督官庁への連絡・投稿等を執拗に主張する。

⑥無理矢理に「すみません。」という言葉を引き出し「謝るってことは悪いと認めたな。対応しろ」と債務の履行を執拗に迫る行為

⇒因縁をつけていると思われる行為があるかどうかに注意

7.悪質クレーマーを判断する7つのフレーズ

①悪評をばらまくと脅す

②公的機関や監督官庁に訴えると脅す

③結論を急がせる

④暗に金品や特別待遇を要求する

⑤他社の対応を持ち出す

⑥こちらを懐柔しようとする

⑦社会通念から逸脱した謝罪を求める

8.対応に際しての心構え

当然、通常のクレーム、ご意見は真摯に受け止めて対応する。

一方、カスタマーハラスメントに該当するケースについては

☆解決しようなどと安直に考えてはいけません。

相手は、まともな理屈が通じないこともあります。

・物別れも覚悟する

・納得するとは限らない

・長期戦も覚悟する

このような考え方も時には必要です。

☆トップから最前線の社員全員が同じ視点で臨むことが大切です。

9.会社がとるべき組織的対応の留意点

クレーマー・モンスタークレーマーは、絶えず、相手の弱点、すきを狙っています。その手に乗ってはいけません。

①絶対に逃げない

≪お客様相談窓口時代の対応事例≫

(その1)冒頭、「本社お客さま相談室の井上久と申します。」とフルネームを名乗る。(普通の相談員は名字だけ)

(その2)「何かあったら、電話下さい。」と本社お客さま相談室直通の電話番号をご案内する。

(その3)「今、私がご説明申し上げたことは、警察の方にも、弁護士の方にも、ご自身の保険会社の担当者の方等、誰に言っていただいても結構です。また、私の電話番号をご案内いただいても結構です。」と説明する。(4年間で、電話があったのは1度だけ)

※お客様相談窓口がない会社もあるかと思いますが、

責任をもって対応する立場の人、特に上司は、絶対に逃げないようにしましょう。

組織で対応することが重要です。

・とにかく、君のところで、何とかしろ。(最悪です。)

・俺は、知らない(関係ない)からな。(相手の思うツボです。)

・前提としてなんともならないから、上司に相談している

②勇気をもって、NO(いやです。)という言葉を発する。

・穏やかにお話しいただけませんか。

・私、怖いです。

・このままでは、変になりそうです。

・このままでは、業務に支障をきたすおそれがあります。

・すみませんが、簡潔にお話しいただけませんか。

③債務を背負わない。(できない不確実な約束をしない。)

・電話します。

・いついつまでに返事します。

・検討します。

・回答します。

・支払う方向で考えます。

特に、①は管理職、②、③は全職員に研修などを通して徹底しましょう。

④できる限り、証拠を残す。

・録音機による録音。

・防犯カメラによる録画。

場合によっては、警察に通報します。

出来る限り、警察が動きやすい環境を整えることが重要です。

事前にどのような対応ができるか、会社としてよく検討、実行しましょう。

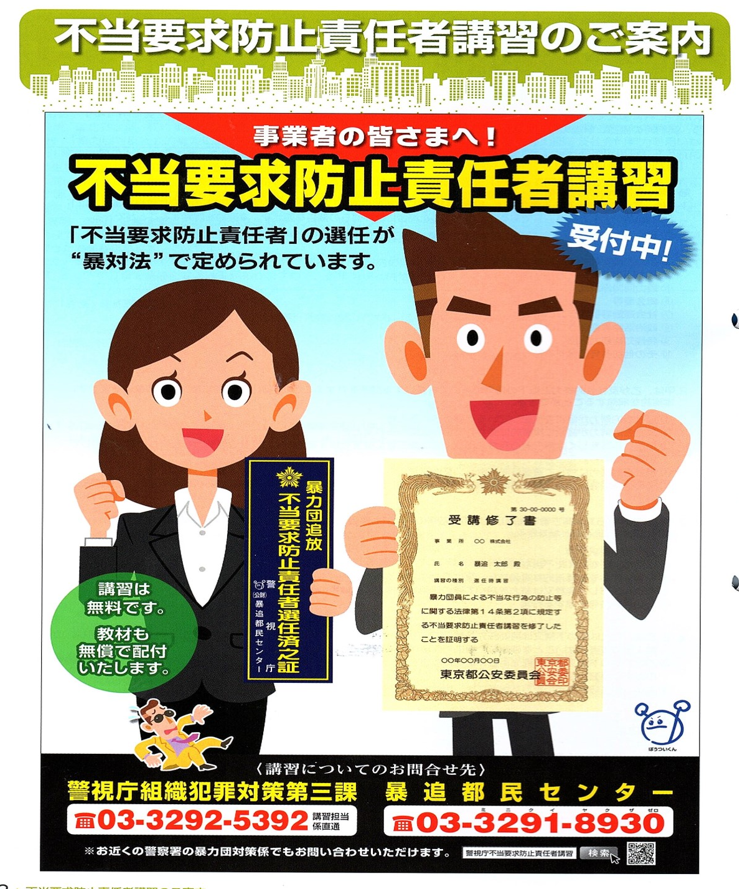

不当要求防止責任者講習のご案内

以上、ご説明申し上げた内容を実行いただけば、

大丈夫かと思いますが、

念のため、次の手当も講じておかれることをお勧めいたします。

①最寄りの警察署へのあいさつ

各警察署の担当を確認し、担当刑事さんにご挨拶されることをお勧めいたします。

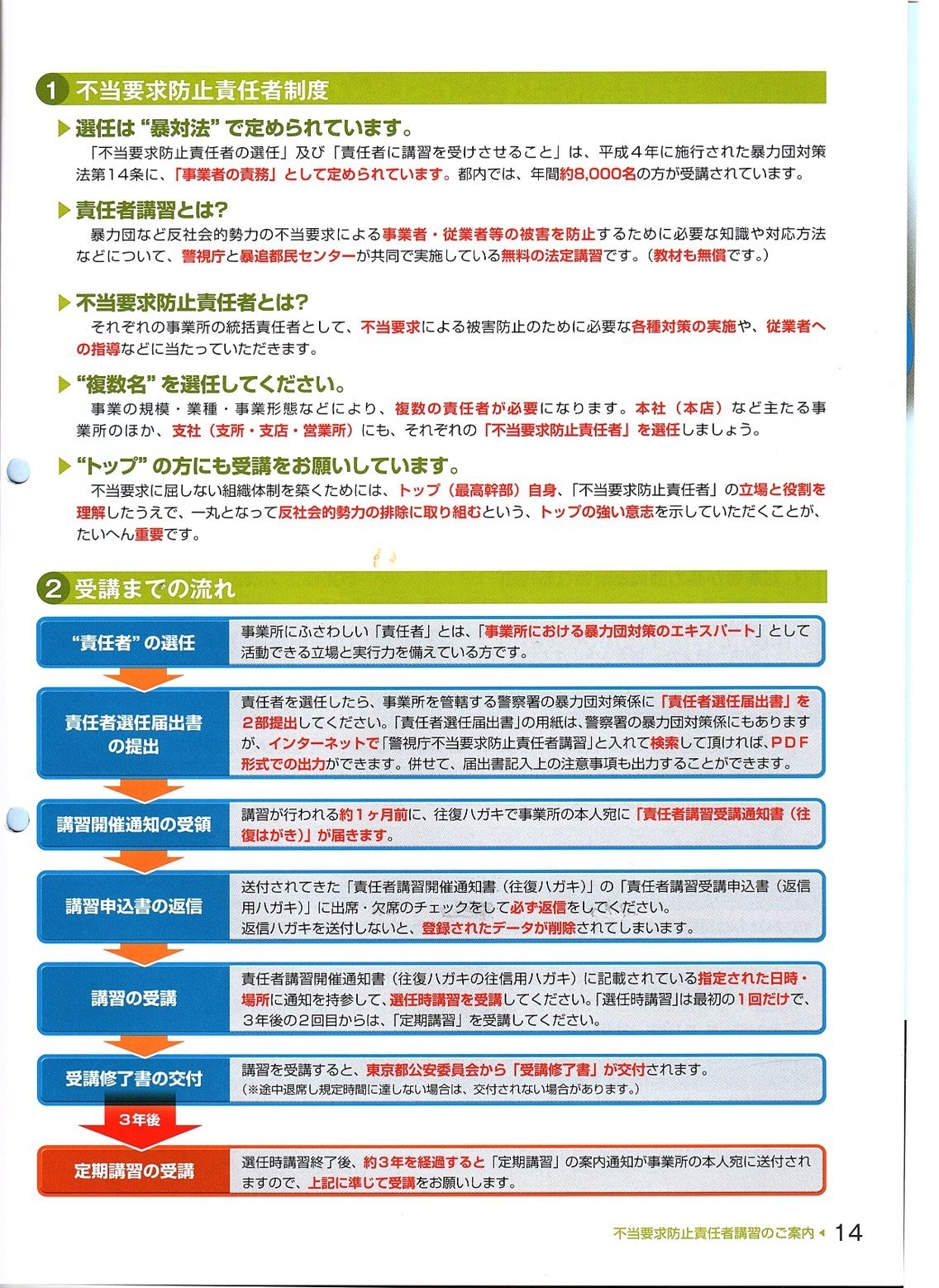

②「不当要求防止責任者」の選任と講習の受講や

③地域の防犯協会に加入されることもお勧め致します。

④警察官立ち寄り所等の「魔除けのポスター」の掲示や

⑤防犯ビデオの設置、録音装置の準備も有効な手段です。

10.クレーマー・ヘビークレーマー対策の基礎知識

最低限、次の法律知識を頭に入れておくことが重要です。

☆刑法222条 脅迫罪

本人またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し

害を加えることを告知して人を脅迫する罪。

刑は2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。

☆刑法234条 威力業務妨害罪

威力を用いて他人の業務を妨害する罪。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

威力とはデモや街宣行為などがあります。

また、最近ではインターネット上の書き込みによる

威力業務妨害も多くなっています。

11.法律を武器に「断り」と「警告」ではねのける

裁判を見越した「警告の5ステップ」

弁護士は「帰れ3回、不退去罪」という言い回しをする。

5つのステップ

①「これ以上は対応できません」→

②「業務の支障になります」→

③「お引き取りください」→

④「警察に通報します」→

⑤「警察に通報しました」

12.井上が実戦で編み出した必殺の言葉(キラーフレーズ)は次の通りです。

「ばかやろう」「このやろう」の連発に対し、

①おだやかにお話しいただけませんか(1回目)

→「ばかやろう。」の罵声の音量が2倍に

「ばかやろう」「このやろう」の連発に対し、

②おだやかにお話しいただけませんか(2回目)

→「このやろう。ばかやろう。」の罵声の音量が4倍に

「ばかやろう」「このやろう」の連発に対し、

③おだやかにお話しいただけませんか(3回目)

→「なんだとう。このやろう。ばかやろう。」の罵声の音量が8倍に

④おだやかにお話しいただけませんか(4回目)

「ばかやろう」「このやろう」の罵声の音量が16倍に

→十分に引き付けておいて、最後に一言

⑤「私、怖いです。」

⑥「このままでは、おかしくなりそうです。」

→し~ん。

「そんなつもりで言ったんじゃない・・・・・」

→たじたじと、退散。

→経験上、二度と攻めてくることはありませんでした。

13.効果覿面の理由(わけ)

なぜ、これほどの効果があるのでしょうか?

⇒彼ら、彼女らは、前科があったり、過去に痛い目にあっており、

二度と痛い目にあいたくないので、警察が怖いのです。

そして、どういう状況になったら、

警察が対応できるのかを熟知しているのです。

要は、法律をよく知っているのです。

たとえば、「怖いです。」と言った相手が、

そのまま、医者に行き、

「心神喪失」の診断書をとって、警察に届出れば、

「脅迫罪」が成立する可能性があることを知っているのです。

⇒よって、プロであればあるほど、この「怖いです。」の一言は効果が発揮されます。

新着情報・お知らせ

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日