10年以上経過後発見の遺言、相続認められず

10年以上経過後発見の遺言、相続認められず

最高裁初判断 時効取得が成立

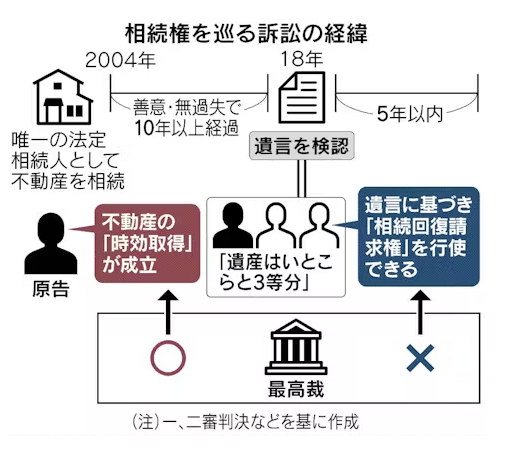

法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人がいるとする遺言が見つかった場合、誰が不動産を所有できるのか――。こうした点が争われた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)であった。同小法廷は法定相続人による相続財産の取得は遺言によって妨げられないとする初判断を示した。

民法は、所有する意思を持ち善意・無過失で10年間、不動産などを占有した場合はその所有権を取得できるとする「時効取得」を定める。下級審では最近も「時効取得は成立しない」とする判断が出ていた。

最高裁が時効取得の成立を認め、遺言に基づく相続権の主張では既にある登記を覆すことはできないとしたことで、同種の事案は今回の結論に沿って判断されるとみられる。

判決などによると、原告の女性は2004年、養子縁組をしたおばの不動産を唯一の法定相続人として相続、登記した。

ところが、10年以上過ぎた18年に遺言の存在が判明。裁判官が立ち会って開封する「検認」が行われたところ、女性や女性のいとこを含む3人に「遺産を等分する」と書かれていた。

女性は既に時効取得が成立しており、いとこらに遺産の返還を求める権利はないとして19年に提訴した。

裁判でいとこ側が主張したのは、民法が規定する「相続回復請求権」と呼ばれる権利だ。本来、相続人でない人に相続権を侵害された場合、侵害を知ってから5年以内なら財産を取り戻すことができるとする。

いとこ側は、侵害の事実を知ったのは検認を経て遺言の内容を把握した時点で、まだ5年が経過していないと強調。家督相続に関する訴訟を巡り、相続回復請求権を行使できる状態では時効取得は成立しないとした1932年の大審院(現在の最高裁)の判例などを根拠に、女性に対して不動産を返すよう求められると反論した。

第3小法廷は、回復請求権に5年間などの期限が設けられた目的は「相続権の帰属や法律関係を早期、終局的に確定させること」にあると確認。行使できなくなるまで時効取得を認めないのは「趣旨に整合しない」とした。

相続回復請求権が残っている状態でも時効取得は成立すると結論付け、女性側の請求を認めた二審・東京高裁判決を支持。いとこ側の上告を棄却した。

いとこ側が言及した大審院の判例については「家督相続制度を前提とするものだ」として、今回の判断は「抵触しない」と述べた。

相続回復請求権が主張されるのは、遺言などによって自身に相続権があることを後から知るケースに限られる。ベテラン裁判官は「こうした場面はあまり想定されず、判決の影響は限定的だろう」とみている。

新着情報・お知らせ

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日