苦情発生のメカニズム

大手損害保険会社苦情受付係3,144件の証言

受付件数と苦情の内容

受電期間

2017年4月12日(水)~2021年3月31日(水) 48か月

受電件数 3,144件(内、人身事故被害者からの苦情1,263件40.2%)

受電時間 57,829分⇒964時間⇒約40日

1件当たりの所要時間 約18分24分(57,829分÷3,144件=18分24秒)

受電件数 3,144件の内、人身事故被害者からの苦情は1,263件で、その割合は40.2%(1,263/3,144=40.2%)です。

苦情の内⇒8割は事故⇒その内の8割は自動車事故⇒その内の8割は事故相手からの苦情⇒その内の8割は人身事故被害者(けがをした人)からの苦情=80%×80%×80%×80%=40.96%

⇒全体の約4割は人身事故被害者(けがをした人)からの苦情です。

☆そして、代表的な苦情例は次の通りです。

①事故担当者の事務的で何の配慮もない言動に納得がいかない。

②担当者から連絡がなく、こちらから連絡しないと連絡がつかない。

③いきなり「支払い非該当」のはがきが送られてきたが、何のことかわからない。

④「3か月経過したから」との理由で、被害者の状況も確認せず、治療費の支払終了を通告された。

⑤接骨院での治療を希望したが、「主治医の指示が必要」との理由で拒否された。

⑥加害者から詫びのひとつもないが、保険会社は加害者に対して、何も言わないのか。

⑦休業損害につき、「とにかく決まりですから」と言って、1日5,700円しか認めてくれない。

☆苦情発生の主な原因⇒①説明不足 ②連絡不十分 ③態度・対応

特徴的な大きな問題点は、

「損害保険会社の常識」と「世間様の常識」のギャップ(ズレ)です。

事故対応の基本の考え方

(加害者が負う3つの責任(罰))

簡単に事故処理の対応についてご説明させていただきます。

まず、基本のキですが、加害者は3つの責任を負います。

それは、次の3つです。

①刑事責任(罰) ⇒東名高速のあおり運転等

②行政上の責任(罰)⇒主に運転免許証に対する行政処分

③民事責任(罰) ⇒民法709条 不法行為責任による経済的損失の補填

そして、保険会社が対応できる責任は、③の民事責任だけなのです。

民法709条不法行為責任

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

損害賠償の基本的な考え方

そして、賠償額の定め方は

損害額×責任割合=損害賠償額であり、

例①(物損事故)

車の修理費 100万円 加害者の責任割合 70%

→損害賠償額=100万円×70%=70万円

例②(人身事故における任意保険の支払い)

怪我の治療費 100万円 加害者の責任割合80%

→損害賠償額=100万円×80%=80万円

特殊な例

③(人身事故における自賠責保険の支払い)

怪我の治療費 100万円 加害者の責任割合80%

→本来は、損害賠償額=100万円×80%=80万円

しかし、自賠責は被害者救済の色彩が強いため、

→損害賠償額=100万円×100%=100万円

(損害額が120万円以下のため、80%ではなく、100%が適用される。)

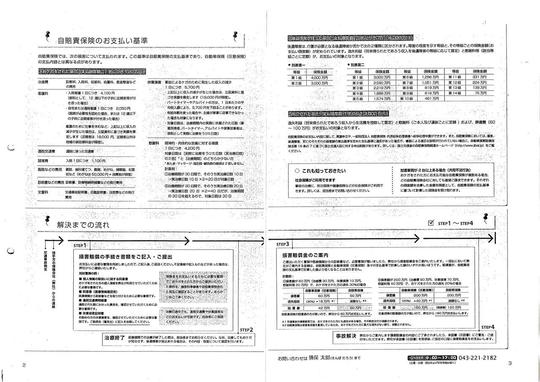

自賠責保険の支払基準

120万円を限度として、次の額を支払います。

・治療費 実費

・看護料 入院看護1日につき4,200円

・通院交通費 実費

・諸雑費 入院1日につき1,100円

・義肢などの費用 実費

・診断書などの費用 実費

・文書料 交通事故証明書、印鑑証明書等

・休業損害 1日につき 6,100円または実際の損害発生額(19,000円が限度)

・慰謝料 1日につき 4,300円

自賠内解決とは・・・対人損害賠償金を自賠責保険のみで賄い、

任意保険の支払いが発生しない示談解決のこと

対応・支払いに関する判断・決定

☆事故に対する判断・決定⇒担当保険金サービス課が会社を代表して、

あらゆることに対する判断・決定を行う。

特に民法709条の「法律上保護される利益」の範囲に入るか否かの判断

例 ①整骨院の治療費の支払いの可否の判断

②治療期間⇒症状固定しているか否かの判断

※症状固定→治療効果が期待できない状態

いかがですか→「一進一退です。」「暖かい日は楽なのですが、寒い日は辛いです。」

③休業損害の発生とその額の妥当性の判断

☆ただし、上位部署(保険金サービス部・営業部支店)および本社管理部門(コンプライアンス部等)は、発生した苦情について、解決まで、絶えず、注視し、その動向を把握し、管理することとする。

→とはいうものの責任部署(担当保険金サービス課・担当営業店)の権限はひじょうに大きい。

→よって、苦情の申し出によって、判断・決定が簡単にくつがえることはないと考えるのが、残念ながら、妥当な判断ということになります。

泣く子も黙る紛争処理センター

☆紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターは、自動車事故にあわれた方が

損害賠償の問題でお困りのときに、「中立公正の立場」で、

迅速に当事者間の紛争解決のお手伝いをする公益財団法人です。

☆なぜ、泣く子も黙るのか?

1974年(昭和49年)3月に損害保険会社各社は、

家庭用自動車保険(示談交渉サービス付きの自動車保険)の販売を開始。

⇒このことに対し、弁護士会から非弁行為ではないかとの指摘を受ける。

⇒その対応策の一つとして、全国に交通事故紛争処理センターを設置し、

弁護士を常駐させることにした。

(運営費用は、損害保険協会加盟各社が負担)

☆非弁行為とは

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、

非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に

対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、

仲裁、若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの

周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又

は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

(弁護士法72条抜粋)と法律で定められています。

☆紛争処理センターの行う業務

無料で、弁護士による次の業務を行います。

①法律相談②和解あっ旋③審査会による審査

☆相談に必要な資料等(人身事故の場合)

①交通事故証明書②事故発生状況報告書

③相手方の確認について→加害者の加入している保険会社等

④保険会社等の賠償金提示明細書など

⑤診断書・診療報酬明細書・通院交通費明細書・休業損害明細書

⇒保険会社での支払に必要な書類と同じ

⇒担当者からもらえれば簡単

⇒逆に被害者が独自に揃えるには、相当な労力と費用がかかる。

⇒賢い被害者の話法

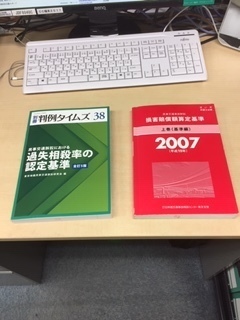

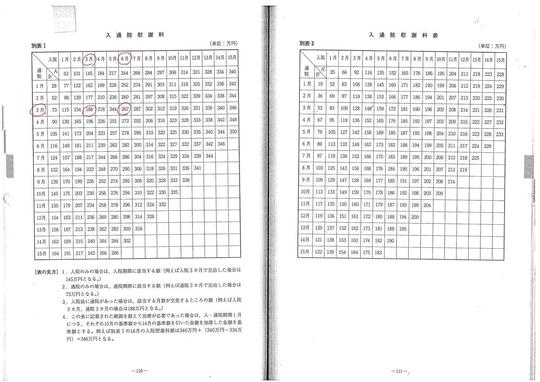

慰謝料の自賠責基準と弁護士基準

例①入院3か月+通院3か月=合計6か月の比較

1.自賠責基準

4,300円×30日×6か月=774,000円(最大)

2.弁護士基準

1,880,000円(入通院慰謝料 別表Ⅰ参照)

1,880,000円÷756,000円=2.49倍

例② 入院6か月+通院3か月=合計6か月の比較

1.自賠責基準

4,300円×30日×9か月=1,161,000円(最大)

2.弁護士基準

2,670,000円(入通院慰謝料 別表Ⅰ参照)

2,670,000円÷1,134,000円=2.35倍

注:弁護士基準については

☆傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。

(2.49倍×130%=3.24倍)

☆むち打ち症で他覚症状のない場合は別表Ⅱを使用する。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする。

イノキュウのアドバイス

①主治医との良好な関係を構築する。→医師の見解が極めて重要です。

②保険会社担当者と無意味なけんかをしない。→担当者から、資料を取得できれば、ひじょうに楽です。

③しっかりと自分の気持ちを整理し、言うべきことを主張する→誰かが代わりに解決してくれる訳ではありません。お手伝いはできますが、最終的にはご本人の自己責任です。

画像の説明を入力してください

画像の説明を入力してください

苦情発生のメカニズム大手損害保険会社苦情受付係 3,144件の証言

2025年3月19日(水)録画

苦情発生のメカニズム 大手損害保険会社苦情受付係3,144件の証言 38分44秒

投稿が完了しました。下記URLから、動画を確認してください。