社長の不祥事 どう止める

v社長の不祥事 どう止める

女性関連で相次ぐ ENEOSやタムロン 幹部の多様性で抑止

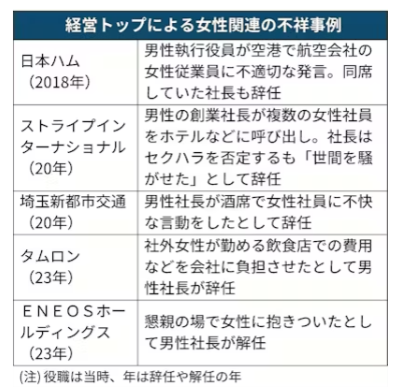

ENEOSホールディングスやタムロンなど、企業トップによる女性関連の不祥事が相次いでいる。個人的なモラルの問題ととらえられがちだが、専門家はコーポレートガバナンス(企業統治)の強化や経営トップの選定手法の見直しで対応する必要性を指摘する。

セクハラで解任

2月21日、ENEOSホールディングス(HD)の子会社で再生可能エネルギーのジャパン・リニューアブル・エナジーが男性会長の解任を発表した。懇親の場でのセクシュアルハラスメント行為が原因だった。

ENEOSは2023年12月にホールディングス本体の男性社長が、懇親の場で酔って女性に抱きついたとして解任されたばかり。22年にも当時の会長グループ最高経営責任者(CEO)が「女性への不適切な言動」で辞任している。

経営トップが女性関連の不祥事を起こす企業はたえない。

総合光学機器メーカーのタムロンでは23年8月に当時の男性社長が辞任。11月に公表された特別調査委員会の報告書によると、親密な女性が関与していた飲食店での支払いなど、私的な費用を3000万円超会社に負担させていた。

報告書は、この社長の前任の社長だった男性についても1億3000万円超の流用があったと指摘。両社長について「ホステスと会社経費で楽しく飲みたいというモラルハザード」があったと批判した。

18年には日本ハム、20年にはカジュアル衣料のストライプインターナショナル(岡山市)や埼玉新都市交通(埼玉県伊奈町)などでも、女性絡みの不祥事で男性社長が辞任した。

トップがセクハラなどの問題を起こした際、会社側は本人や周囲のモラルの低さを問題視しがちだ。だが専門家からは、トップの選任方法や取締役の顔ぶれの偏りなど、不正を防ぐ仕組みの不備に着目する声が上がっている。ENEOSHDも2月28日に発表した再発防止策で社外取締役比率を50%超にすると掲げ、取締役の選任プロセスも見直した。

複数の上場企業で社外取締役を務める金野志保弁護士は、「社内論理によって出世してきた人物が社長になるという、旧来型日本企業の後継者選任手法では変化する価値観に対応できない」と話す。

金野氏は「同質性が不祥事の原因につながることは過去多くのケースが示している」とも指摘。「社外取締役が過半を占める指名委員会でトップの人選をすべきということは常識となりつつあるが、指名委メンバーにジェンダーや年齢、経歴などの多様性があることが重要だ」とする。多様性は危機管理の観点からも不可欠という。

同時に「指名委が執行サイドの判断を単純に追認することなく、実質的に機能する仕組み作りの有無が問われる」とも述べる。

男性は「かばう」

企業不正に詳しい男性弁護士も「トップに近い男性幹部は、(セクハラ関連の)内部告発を受けても無意識にかばう傾向がある」と指摘。女性の社外取締役の役割が重要だと説く。

だが日本企業全体で取締役会の多様化は途上だ。

東京証券取引所の調べによると、23年時点で東証の基準を満たした「独立社外取締役」が過半を占めるのは上場企業約3800社中11.3%、プライム上場企業でも15.9%にとどまる。一方で内閣府によると、プライム上場企業の女性役員(取締役、監査役、執行役)比率は13.4%と低水準だ。

トップの選任手法や評価基準の見直しも急務だ。企業不祥事に通じる浅見隆行弁護士は「指名時には実績や社内の評判だけでなく、異性に対する距離感や意識を考慮に入れるべき時代になった」と話す。

経営トップの不祥事は、企業イメージを損なうリスクもはらむ。浅見氏は「管理職になった時点から、役員同等のコンプライアンス意識を植えつける教育を繰り返す」など、幹部候補の社員への研修を早期から徹底する必要も指摘する。

取締役に責任も

トップの不適切な行動を取締役らが見て見ぬふりをすると、法的責任を問われる恐れもある。取締役は会社法により善良な管理者の注意をもって職務にあたる『善管注意義務』を負う。取締役会の一員として、代表取締役を含めた取締役の職務執行を監督することも定められている。

国内で認可されていない添加物入りの肉まんを販売したダスキンの株主代表訴訟では、事案を非公表と決めた社長らの方針を黙認したなどとして、大阪高裁が取締役らの善管注意義務違反を認定。計5億円超の賠償を命じた判決が08年に最高裁で確定した。

「ビジネスと人権」が経営課題としての重みを増す中、セクハラなどへの対応についてステークホルダーの目も厳しくなっている。トップの不適切な振る舞いを止められるかで、その企業全体の人権意識の浸透やガバナンスの効き具合が問われる。

(松本史)