事業主の方に知っておいていただきたい

労務管理の基礎知識(基本のキ)

はじめに

おかげさまで、社労士・行政書士イノキュウも開業してから、約11カ月が経過することになりました。この間、本当にいろいろなことを体験させていただきましたが、今一度、原点にかえり自分がもし、社員を雇った場合、保険関係はどうしたらいいのか?と考えてみたところ、はっきりを説明できないことに気が付きました。そこで、大慌てで作成したのがこのパワーポイントファイルです。

今から、その内容をご説明申し上げます。

これから、社員を雇う事業主様、社員を雇っているが、いまいち、この点がわかっていないという事業主様、イノキュウと一緒に頑張りましょう。

1.労働保険と社会保険

まず、はじめに労働者をとりまく保険をおおくくりでご紹介させていただきますと次のようになります。

1,労働保険

①労災保険

②雇用保険

2.社会保険

③健康保険

④国民年金

⑤厚生年金保険

⑥介護保険

です。

これから、その概要をご説明申し上げますが、

①の労災保険は、事業主が社員を一人でも使っている場合は、必ず加入しなければならない強制保険であり、

②の雇用保険は、100%加入の義務はないものの、事業主に基本的に加入義務があります。

③~⑥については、保険料の負担が従業員となる保険であり、性格が全く異なります。

これから、順番にその内容をご案内いたしますので、よろしく、お願い申し上げます。

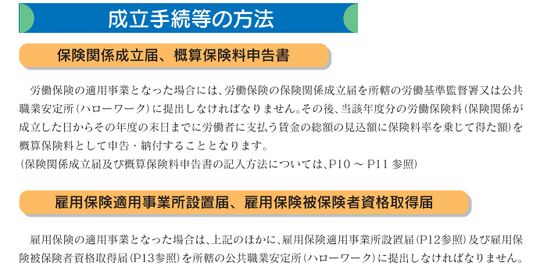

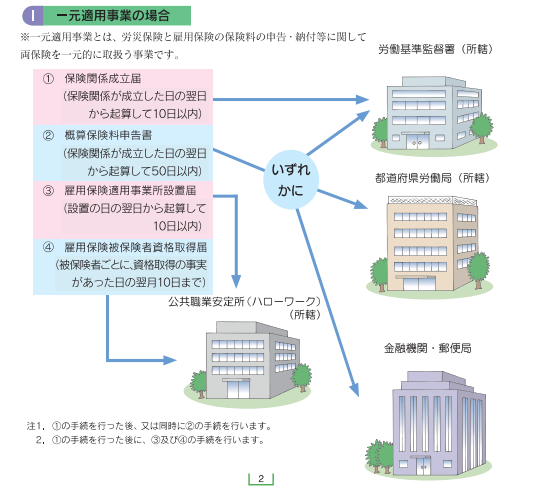

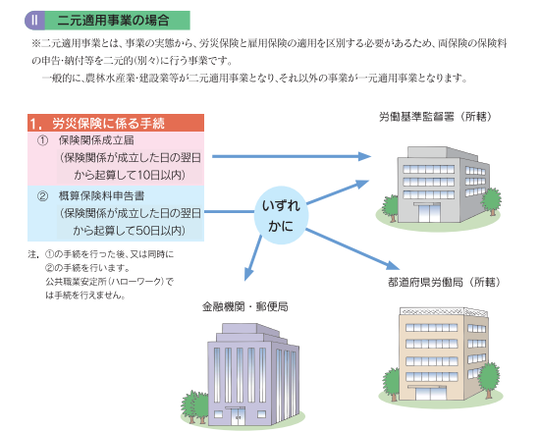

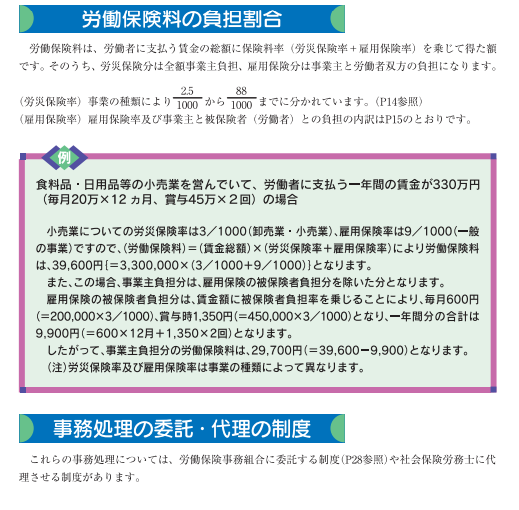

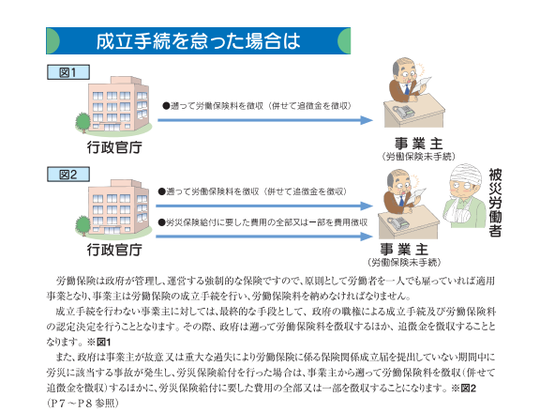

事業主のみなさま 労働保険の成立手続はおすですか

労働保険とはこのような制度です

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われます。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労働保険とは

労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力のっ開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

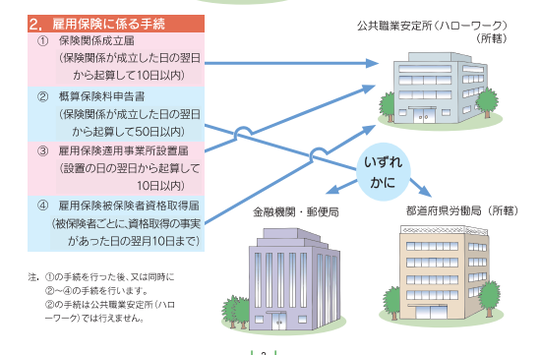

労働保険の成立手続

社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?

社会保険パート・アルバイトの加入要件

被保険者の適用除外

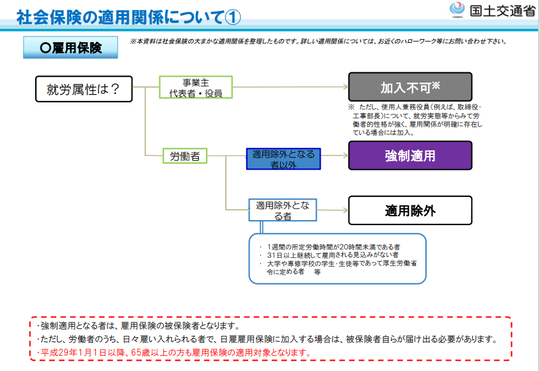

社会保険の適用関係について① 雇用保険

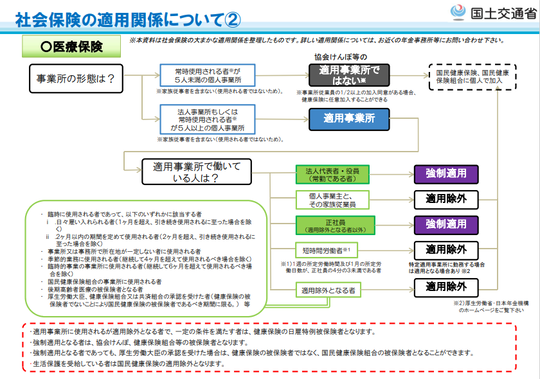

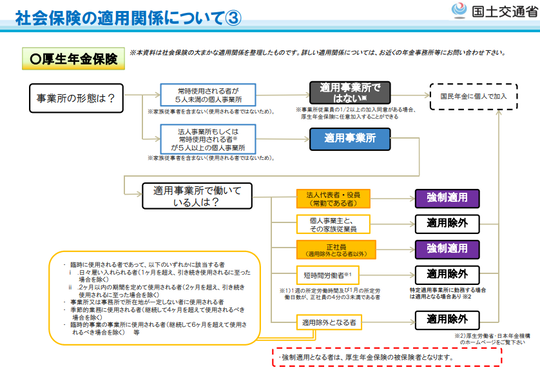

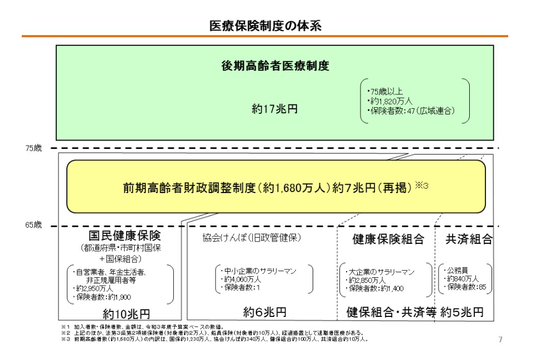

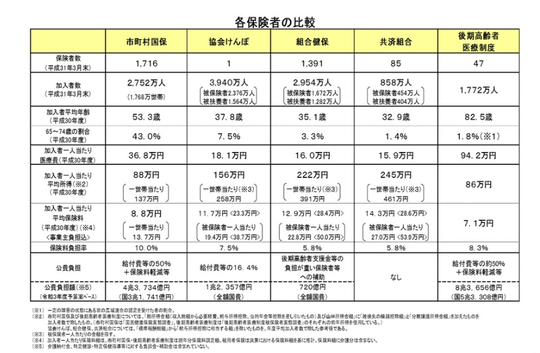

社会保険の適用関係について② 医療保険

社会保険料の納付

健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行うこととされており、事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、納付期限※までに納めることになっています。(例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日となります。) よって、等級表に当てはめた金額を控除するので、基本的には控除額は毎月固定。

算定基礎届の届出

1.概要

健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。

決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

2.標準報酬月額の決定方法

毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上

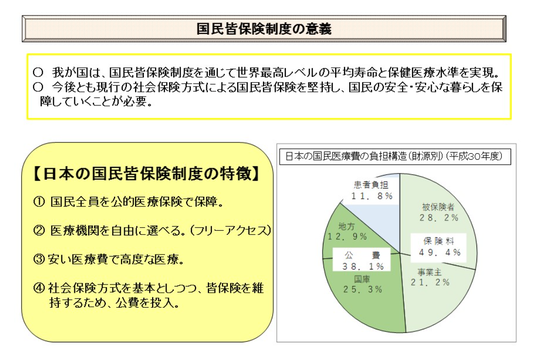

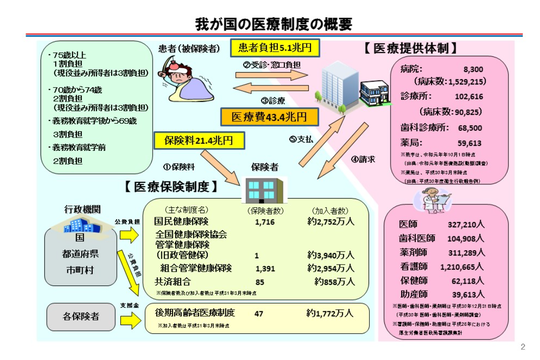

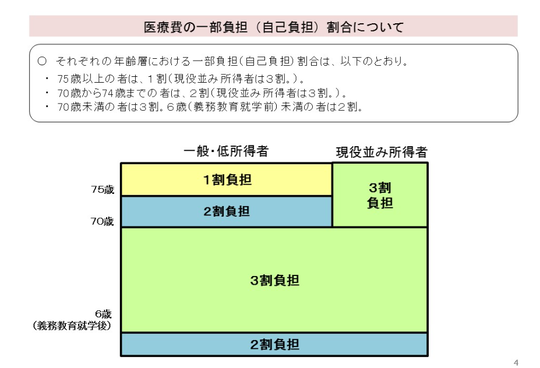

健康保険(我が国の医療保険について)

年金の種類と対象者

①「国民年金」は、「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」に分かれる。

②第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者

③第2号被保険者は、厚生年金保険に加入している者

④第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、かつ20歳以上60歳未満の者

⑤要件を満たせば、「国籍問わず」強制加入。

⑥2022年度の第1号被保険者の保険料は「16,590円」になる予定。

日本の公的保険制度

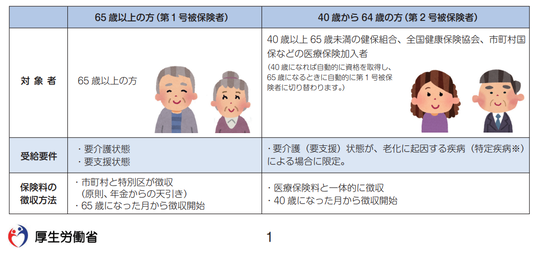

介護保険は、「第1号被保険者」、「第2号被保険者」に分かれる。

就業規則の作成・届出

就業規則は、「常時使用する従業員が10人以上」いる事業場については作成義務が生じます。あくまで「事業場単位」であり、会社単位ではありません。就業規則は、単に定めるだけではなく、「従業員に周知」を行い、かつ、労働基準監督署に届け出て初めて有効に機能します。就業規則は、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に分かれます。

36協定の締結・届出

パンフレット(労働保険の成立手続はおすみですか・我が国の医療保険について)