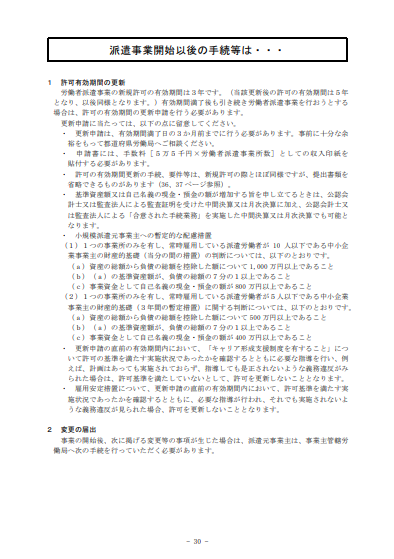

派遣事業開始以後の手続等について

参考資料・URL

1 許可有効期間の更新

労働者派遣事業の新規許可の有効期間は3年です。(当該更新後の許可の有効期間は5年となり、以後同様となります。)有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合は、許可の有効期間の更新申請を行う必要があります。

更新申請に当たっては、以下の点に留意してください。

・ 更新申請は、有効期間満了日の3か月前までに行う必要があります。事前に十分な余

裕をもって都道府県労働局へご相談ください。

・ 申請書には、手数料[5万5千円×労働者派遣事業所数]としての収入印紙を

貼付する必要があります。

・ 許可の有効期間更新の手続、要件等は、新規許可の際とほぼ同様ですが、提出書類を

省略できるものがあります(36、37 ページ参照)。

・ 基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨を申し立てるときは、公認会

計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算に加え、公認会計士又

は監査法人による「合意された手続業務」を実施した中間決算又は月次決算でも可能と

なります。

・ 小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置

(1)1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業主の財産的基礎(当分の間の措置)の判断については、以下のとおりです。

(a)資産の総額から負債の総額を控除した額について 1,000 万円以上であること

(b)(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること

(c)事業資金として自己名義の現金・預金の額が 800 万円以上であること

(2)1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業

事業主の財産的基礎(3年間の暫定措置)に関する判断については、以下のとおりです。

(a)資産の総額から負債の総額を控除した額について 500 万円以上であること

(b)(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること

(c)事業資金として自己名義の現金・預金の額が 400 万円以上であること

・ 更新申請の直前の有効期間内において、「キャリア形成支援制度を有すること」について許可の基準を満たす実施状況であったかを確認するとともに必要な指導を行い、例えば、計画はあっても実施されておらず、指導しても是正されないような義務違反がみられた場合は、許可基準を満たしていないとして、許可を更新しないこととなります。

・ 雇用安定措置について、更新申請の直前の有効期間内において、許可基準を満たす実施状況であったかを確認するとともに、必要な指導が行われ、それでも実施されないような義務違反が見られた場合、許可を更新しないこととなります。

2 変更の届出

事業の開始後、次に掲げる変更等の事項が生じた場合は、派遣元事業主は、事業主管轄労働局へ次の手続を行っていただく必要があります。

(1) 事業所を新設する場合(35 ページ参照)

労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合(2の⑪)は、「許可基準」の所定の要件を満たす必要があります(労働者派遣事業許可条件通知書に記載)。

平成 27 年9月 30 日以降、以下の書類が新たに必要となりますので、ご留意ください。

○ 新設する事業所ごとの労働者派遣事業計画書(派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合は、様式第3号-3の提出が必要です。)

○ 派遣元責任者講習受講証明書(受講日が届出日前3年以内のもの)(様式第 21 号)の写し

○ 就業規則又は労働契約の以下の該当箇所の写し

・ 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とす

る取扱いを規定した部分

・ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証

する書類。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約

が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇

しないことを証する書類

・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項につ

いて規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等

・ 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣

契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき

事由により休業させた場合には、労働基準法第 26 条に基づく手当を支払うことを規

定した部分

○ 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し(70 ページ参照)また、参考資料として、新設する事業所ごとに、以下の書類も新たに必要となりますので、ご留意ください。

○ 自己チェックシート(53 ページ参照)

○ 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(事業主ごとで可)

○ 提出書類として就業規則の該当箇所(写)を添付する場合、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署の受理印がある該当ページ(写)を併せて提出してください。

3 事業廃止の届出

派遣元事業主は、労働者派遣事業を廃止したときは、当該廃止の日の翌日から起算して10 日以内に、労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて事業主管轄労働局に労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)を提出する必要があります。

4 許可証の備付、再交付及び返納等

(1)許可証の備付

・ 派遣元事業主は労働者派遣事業許可証を、当該事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があった場合は提示しなければなりません。

・ 派遣元事業主は、自己の名義をもって他人に労働者派遣事業を行わせてはなりません。

5 個人事業主が死亡した場合

労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合は、10 日以内に、その同居の親族又は法定代理人からその旨を事業主管轄労働局に届け出てください。その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から 30 日間継続しても差し支えないものとしています。また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、労働者派遣事業の許可申請を行ってください。

6 法人の合併等の際の取扱い

法人の合併等に際し、消滅する法人(以下「消滅法人」という。)が労働者派遣事業の許可を有しており、当該消滅法人の事業所において、合併後存続する法人(以下「存続法人」という。)又は合併により新たに設立される法人(以下「新設法人」という。)が、引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合等には、次の手続を行うことが必要です。

イ 吸収合併の場合

(イ)合併前に存続法人が労働者派遣事業の許可を受けておらず、かつ、消滅法人が許可を受けている場合で、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行う場合存続法人による新規許可申請が必要となります。その際、労働者派遣事業の許可の期間 に空白が生じることを避けるため、合併の日付と同日付けで許可することが可能となるよう、合併を議決した株主総会議事録等合併が確実に行われることを確認できる書類を添付して、存続法人において事前に許可申請を行ってください。

(ロ)合併前に存続法人が許可を受けている場合で、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行う場合新規許可申請を行う必要はありませんが、必要に応じて、法人の名称等の変更届出や、事業所の新設に係る届出を行ってください。

(ハ)(ロ)の場合において、存続法人及び消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消滅法人の事業所において、合併後に存続法人が引き続き労働者派遣事業を行う場合

① 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業所数を合算した数以下であるときは、許可基準の特例として、第2の3許可基準のニ(イ)aにかかわらず、当該事業所の新設をすることができます。

② 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業所数を合算した数を超えることとなるときは、第2の3許可基準のニ(イ)aのとおりとなります。(イ)合併前に存続法人が労働者派遣事業の許可を受けておらず、かつ、消滅法人が許可を受けている場合で、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行う場合存続法人による新規許可申請が必要となります。

ロ 新設合併の場合

新設合併の場合(合併する法人がすべて解散し、それと同時に新法人が成立する場合)、合併後に新設法人が労働者派遣事業を行うときは新規許可申請が必要です。

この場合、イ(イ)と同様の手続により事前に許可申請を行うこととなりますが、申請時には新設法人の主体はないため、特例的に合併後の予定に基づいて申請書等を記載するものとし、新設法人設立後、予定どおり設立された旨を報告してください。

なお、すべての消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消滅法人の事業所において、合併後に新設法人が引き続き労働者派遣事業を行うときであっても、財産的基礎に関する判断に係る許可基準については、通常どおりとなります。

ハ 吸収分割の場合

既に存在する他の法人に、分割する法人の営業を承継させる吸収分割の場合には、イに準じます。

なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業の廃止の届出を行うことが必要です。

ニ 新設分割の場合

分割により新たに創設した法人(以下「分割新設法人」という。)に、分割する法人の営業を承継させる新設分割(会社法第2条第 30 号)の場合には、分割する法人が労働者派遣事業の許可を有している場合であっても、分割新設法人が労働者派遣事業を行う場合は新規許可が必要となり、ロに準じて取り扱うこととなります。

なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業所の廃止の届出を行うことが必要となります。

ホ 営業譲渡、譲受の場合

ハに準じた取扱いとなります。

7 事業報告等

派遣元事業主は、下記の報告書類を、それぞれ定められた期限までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。

※労働者派遣事業報告書の提出期限は、年度報告、6月 1 日現在の状況報告とも、毎年6月 30 日となります。

雇用安定措置を講じた派遣労働者の人数等の実施状況、段階的かつ体系的な教育訓練の実施状況等が、報告事項に追加されます。

※施行日前に終了した事業年度については従来の様式で報告書を提出することになります。