民法重要判例のご紹介

民法重要判例をご紹介申し上げます。

最初に、①民法重要判例(条文名と争点のみ)をご案内し、後半で、

②民法重要判例(条文名・事案・争点・判旨・ポイント)をご案内させていただきます。

なお、末巻に民法重要判例(条文名・事案・争点・判旨・ポイント)と民法条文のPDFファイル

を貼っておりますので、よろしければ、ご利用下さい。

民法重要判例(事案と争点のみ)

Ⅱ 民法

1. 宇奈月温泉事件(大判昭10.10.5)

外形上は正当な権利行使であっても許されない場合があるか。

2. 阪神電鉄事件(大判昭7.10.6)

民法721条の「既に生まれたものとみなす」とは、どういう意味か。

3. 黙秘と詐術(最判昭44.2.1)

制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも民法21条の「詐術を用いたとき」に当たり、取り消すことができないことがあるのか。

4. 代理人の権利濫用(最判昭42.4.20)

代理人が自己または第三者の利益を図るためにした権限内の行為は有効として、本人は責任を負うか。

5. 民法94条2項の類推適用(最判昭45.7.24)

厳密な意味での通謀虚偽表示でない場合でも、民法94条2項が類推適用される場合があるか。

6. 動機の錯誤(最判昭29.11.26)

動機の錯誤は、意思表示の効力に影響を及ぼすか。

7. 無権代理人の本人単独相続(最判昭40.6.18)

本人が死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合に、無権代理人は本人の地位に基づいて、当該無権代理人を追認拒絶できるか。

8.無権代理人」の本人共同相続(最判平5.1.21)

本人が追認しないまま死亡し、無権代理人が他の相続人とともに本人を共同相続した場合、その相続分について無権代理人が当然に有効となるか。

9.本人の無権代理人相続(最判昭37.4.20)

本人が無権代理人を相続した場合に、本人は無権代理人が行った行為の無効を主張できるか。

10.本人が追認拒絶後の無権代理人の本人相続(最判平10.7.17)

本人が無権代理人の追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は無権代理行為が無効であることを主張できるか。

11.無権代理人を相続した者による本人相続(最判昭63.3.1)

無権代理人を相続した者が後に本人をも相続した場合、本人の資格に基づいて、売買契約の追認を拒絶することができるか。

12.東京地方裁判所事件(最判昭35.10.21)

官庁がその一部局とみられる名称を使用させて庁舎を使用させて庁舎の一部で第三者と取引することを許可した場合に、民法109条の表見代理が成立するか。

13.事実行為と基本代理権(最判昭35.2.19)

事実行為である勧誘行為をさせることが基本代理権の付与に当たり、民法110条の表見代理が成立するか。

14.公法上の代理権と基本代理権(最判昭46.6.3)

登記のための公法上の行為の代理権の場合であっても、表見代理が成立する場合があるか。

15.実印と正当理由(最判昭27.1.29)

実印を保管していることが、妻に土地売却の代理権があると信ずべき正当な理由があるといえ、表見代理が成立するか。

16.時効援用権の喪失(最判昭41.4.20)

時効完成後、その完成を知らずに債務の昇任や期限の猶予を申入れをした場合でも、時効の援用をすることができなくなるのか。

17.民法177条の「第三者」(最判昭25.12.19)

不法占拠者は、民法177条の「第三者」に該当するか。

18.取消しと登記(大判昭17.9.30)

契約を取り消した者は、取消後の第三者に対して、登記がなくても取消しによる所有権の復帰を対抗することができるか。

19.解除と登記~契約解除後の第三者(最判昭35.11.29)

Aは登記を経由しなくても、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者Cに対して、所有権の復帰を対抗できるか。

20.解除と登記~契約解除前の第三者(最判昭33.6.14)

AB間の売買契約が解除される前に取引関係に入ったCha,登記がなくても所有権を主張することができるか。

21.時効と登記(最判昭41.11.22)

不動産の時効取得者Bは、取得時効の進行中にAから当該不動産の譲渡を受けてその旨の移転登記を経由したCに対して、時効完成後、登記がなくても所有権の取得を主張することができるか。

22.共同相続と登記(最判昭38.2.22)

共同相続人は、相続財産に属する不動産についての自己の持分を、登記がなくても第三者に対抗できるか。

23.遺産分割と登記 (最判昭46.1.26)

遺産分割により法定相続分以上の権利を取得したXは、分割後に当該不動産につき権利を取得したYに対して、登記がなくても土地の共同所有を主張できるか。

24.相続放棄と登記(最判昭42.1.20)

相続放棄により法定相続分以上の権利を取得したXは、相続放棄後に当該不動産につき権利を取得したYに対し、登記がなくても土地の単独所有を主張できるか。

25.占有改定と即時取得(最判昭35.2.11)

占有改定の方法による占有取得により、即時取得することが認められるか。

26.地役権(最判平10.2.13)

地役権が登記されていない場合でもあっても、地役権者は承役地の譲受人に対して地役権を主張することができるか。

27.一般債権者の差押えと抵当権者の差押(最判 平10.3.26)

一般債権者の差押えと抵当権者の差押えが競合した場合には、いずれが優先するか。

28.抵当権侵害(最判平17.3.10)

所有者から占有権原の設定を受けて抵当権不動産を占有する者に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができるか。

29.法定地上権((最判昭52.10.11)

同一の所有権に属する土地と地上建物のうち土地のみに抵当権が設定された後に、建物が取り壊され新建物が再築された場合でも、法定地上権は成立するか。

30.特定物引渡請求権保全のための詐害行為取消権(最大判昭36.7.19)

特定物引渡請求権を保全するために詐害行為取消権を行使できるか。

31.差押えと相殺

差押えを受けた債権を受働債権とし、差押え時に弁済期未到来であった債権を自働債権とする相殺は許されるか。

32.保証人の原状回復義務(最大判昭40.6.30)

契約を解除した場合の原状回復義務についても、保証人は責任を負うか。

33.二重譲渡の優劣の基準(最判昭49.3.7)

債権が二重譲渡された場合、譲受人相互間の優劣の基準、対抗要件の具備の先後は、何を基準に定めるべきか。

34.手付解除(最判昭40.11.24)

履行に着手した者から着手していない者に対して、解除権を行使しうるか。

35.不特定物売買と瑕疵担保責任(最判昭36.12.15)

不特定物売買についても、民法570条の瑕疵担保責任に基づく契約の解除が認められるか。

36.賃貸人の地位の移転~賃借人の承諾(最判昭45.4.23)

賃貸人の地位の譲渡に賃借人の承諾は必要か。

37.賃貸人の地位の移転~所有権移転登記(最判昭49.3.19)

賃貸人としての地位の移転を賃借人に主張し、賃料請求をするのに、所有権移転登記が必要か。

無断転貸のみを理由として、賃貸人が賃貸借契約を解除できるか。

39.信頼関係破壊の理論~無断譲渡(最判昭39.6.30)

本件が、「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合に」該当するか。

40.敷金返還債務(最判昭49.9.2)

①敷金返還債務と賃借家屋明渡債務は、同時履行の関係に立つか。

②敷金返還請求権に基づいて、賃借家屋について留置権を取得しうるか。

41.不法原因給付(最判昭45.10.21)

未登記の建物の引渡しは、「給付」(708条)に当たるか。

42.監督義務者の責任(最判昭49.3.22)

未成年者が不法行為当時責任能力(12歳くらいで具わると解されている)を有していた場合、その法定監督義務者も未成年者と並んで不法行為に基づく損害賠償責任を負うか。

43.使用者責任(最判昭51.7.8)

使用者の被用者に対する請求は、いかなる範囲で認められるか。

44.有責配偶者からの離婚請求(最大判昭62.9.2)

離婚を継続しがたい重大な事由につき専ら責任のある配偶者である、有責配偶者からの離婚請求は認めあっれるか。

45.生命侵害と慰謝料請求(最判昭49.12.17)

民法711条に明文で定められていない近親者であっても、損害賠償請求が認められるか。

民法重要判例(事案・争点・判旨・ポイント)

民法

1. 宇奈月温泉事件(大判昭10.10.5)

富山県宇奈月温泉に温泉を引くために巨額を投じて造られた引湯管は、Aの土地(3000坪)の一部(2坪)を通過していたが、土地の利用券が設定されたいなかった。これに目をつけたXは、Aからこの土地を安く買い取り、引湯管の所有者Y鉄道会社に対して、引湯管の撤去を求め、撤去しない場合には、この土地を法外な価格で買い取るよう要求した。Yはこれを拒絶したので、XはYに対して、所有権に基づく妨害排除を求めて訴えを提起した。

(争点)

外形上は正当な権利行使であっても許されない場合があるか。

(判旨)

「所有権の侵害による損失が軽微で、しかも侵害の撤去が著しく困難で多大な費用を要する場合に、土地所有者が不当な利益を得る目的で、その除去を求めることは、権利の濫用にあたり許されない。」

(ポイント)

「所有権の侵害による損失が軽微で、侵害除去が著しく困難で、多大な費用を要する場合に、土地所有者が不当な利益を得る目的で除去を求めることは、権利濫用に当たり許されない。権利濫用の禁止の原則(民法1条3項)の具体例となる判例である。

民法1条3項

(基本原則)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

2. 阪神電鉄事件(大判昭7.10.6)

(事案)

A男とB女は、婚姻届を間もなくだすつもりでおり、BはAの子Xを懐胎していた。3月15日にAがY会社の電車にはねられ負傷し、死亡した。20日に、Aの実父のCがAの死亡による損害賠償に関して権限を与えられ、Yと交渉し、1,000円(大正15年当時)を受け取り、今後、この件について一切請求しないという内容の和解契約をYと締結した。4月17日にXが生まれ、Aが生存していればAより養育を受けられたのにそれが受けられなくなった等を主張して、Yに対して損害賠償を請求した。

(争点)

民法721条の「既に生まれたものとみなす」とは、どういう意味か。

民法721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

(判旨)

「民法は、胎児は損害賠償請求権につき、既に生まれたものと看做したが、それは、胎児が不法行為のあった後生きて生まれてきた場合に、不法行為に因る損害賠償請求権の取得について、出生の時に不法行為の時点について権利能力があったものと看做されるべきというに止まる。胎児に対し不法行為に因る損害賠償請求権を出生前において処分し得る能力を与えるという趣旨ではない。民法上出生以前にその処分行為を代行すべき機関に関する規定がないことから、Cの交渉はXを代理して為した有効な処分と認めることはできない。

(ポイント)

胎児が不法行為の後に生きて生まれた場合に、不法行為の時点にさかのぼって権利能力があったものとみなす、という意味である。

3. 黙秘と詐術(最判昭44.2.1)

(事案)

Xは準禁治産宣告(現在の被保佐人の審判)を受け、妻が補佐人となったが、Xは妻の同意を得ないで事故の土地をYに売却した。その後、Xは、補佐人の同意がなかったことを理由にこの売買契約を取り消した。しかし、Yは、Xが詐術を用いて能力者であることを信じさせたから、取り消すことはできないと主張した。これに対して、Xは、準禁治産者であることを黙秘していただけでは、詐術を用いたとはいえず、取り消すことができると主張した。

(争点)

制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも民法21条の「詐術を用いたとき」に当たり、取り消すことができないことがあるのか。

(判旨)

「民法20条(現在の21条)にいう「詐術を用いたとき」とは、無能力者(現在の制限行為能力者)が能力者であることを誤信させるために、相手方に対し積極的術策を用いた場合にかざるものではなく、無能力者が、ふつうに人を欺くに足りる言動を用いて相手方の誤信を誘起し、または誤信を強めた場合を包含すると解するべきである。

したがって、無能力者であることを黙秘していた場合でも、それが無能力者の他の言動などと相俟って、相手方を誘信させ、または誘信を強めたものと認められるときは、なお、詐術に当たるというべきであるが、単に無能力者であることを黙秘していたことの一事をもって、右にいう詐術にあたるとするのは相当ではない。

(制限行為能力者の詐術)

第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

(ポイント)

制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、それが制限行為能力者の他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または、誤信を強めたと認められるときは、「詐術」に当たる。

すなわち、制限行為能力者の言動は、

① 単なる黙秘

↓

② 黙秘+他の言動

↓

③ 積極的術策

の場合に、考えられる。

判例は、①では足りないが、③までは要らないとして、結局、②の立場を採用しているのである。

4. 代理人の権利濫用(最判昭42.4.20)

(事案)

Aは、食品原材料の販売を営むY社の主任として商品の仕入れおよび販売の権限を有していた。そのAが、練乳(牛乳を濃縮したもの)缶を他に転売してその利益を図る目的で、Y社名義でX社から練乳缶を買い受けた。Y社が代金を支払わないので、X社が代金の支払請求をした。なお、X社の支配人Bは、Aの練乳を転売して、利益を図る意図を知っていた。

(争点)

代理人が自己または第三者の利益を図るためにした権限内の行為は有効として、本人は責任を負うか。

(判旨)

「代理人が自己または第三者の利益を図るため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知ることをうべかりし場合に限り、民法93条ただし書の規定を類推して、本人はその行為につき責に任じないとするのを相当とする。

(心裡り留保)

第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

(ポイント)

代理人の権限濫用について、判例は、民法93条ただし書類推適用説をとる。

すなわち、代理人が自己または第三者の利益を図るために権限内の行為をした場合には、相手方が代理人の意図を知り(悪意)、または知ることができたとき(過失)に、93条ただし書きの類推適用により、代理行為は無効となる。

なお、学説には、相手方が悪意または重過失である場合には、信義則上(1条2項)無効とする説もある。

●代理人の権限濫用の理論構成

93条ただし書類推適用説(判例)

∵意図と表示の不一致が、心裡留保に類似する

意図 ≠ 表示

自己のため 本人のため

5. 民法94条2項の類推適用(最判昭45.7.24)

(事案)

土地所有者Xは、息子Aの承諾を得ることなく、登記名義をAとしていた。それに乗じてAは、その土地をBに譲渡し、さらにBはYに譲渡した。」そこで、XはYに対して、所有権確認などを求めて訴えを提起した。

(争点)

厳密な意味での通謀虚偽表示でない場合でも、民法94条2項が類推適用される場合があるか。

(判旨)

「不動産の所有者が、他人にその所有者を帰せしめる意思がないのに、その承諾を得て、自己の意思に基づくき、当該不動産につき右他人の所有名義人に右不動産の所有権が移転していないことをもって、善意の第三者に対応することができないが、右登記について登記名義人の承諾のない場合においても、不実の登記の存在が真実の所有者の意思に基づくものである以上、右94条2項の法意に照らし、同条項を類推適用すべきものと解するのが相当である。けだし、登記名義人の承諾の有無により、真実の所有者の意思に基づいて表示された所有権帰属の外形に信頼した第三者の保護の程度に差等を設けるべき理由はないからである。」

(ポイント)

厳密な意味での通謀虚偽表示でない場合でも、民法94条2項が類推適用される。すなわち、虚偽ではあるが通謀が行われなかった場合でも、虚偽の登記という外形があり、これを権利者が作出したときは、その外形を信頼して取引した善意の第三者に対して、自己の権利を主張することができなくなる。このように判例は、94条2項の類推適用の法理を採用している。

(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

●94条2項の類推適用

通謀なし

X・・・・・・・・・・・→A 登記

↓

Y (善意) 保護 !

なお、判例は、直接の第三者(B)が悪意であっても、転得者(Y)が善意であれば、転得者は「第三者」として保護されるとしていることにも注意しよう。

●通謀虚偽表示

X・・・・・・・・・・・→A

↓

B (悪意) 保護 !

↓

Y (善意) 保護 !

6. 動機の錯誤(最判昭29.11.26)

(事案)

Aは、Y所有の家屋が売却されることを聞き、当時sの家屋に住んでいたBと交渉し、Bから同居の承諾を得たので、Yと売買契約を締結した。しかし、Aは、売買契約を締結するに際し、Bの同居承諾を得たからという買受けの動機をYに対して表示せず、却って、YからBが居住しているまま売却し、Bの立退きについては責任を負わない旨申入れを受けていた。その後、Bが意思を翻し、Aとの同居を拒絶した。そこで、Aが、AY間の家屋の売買契約は要素の錯誤があり無効であるとして、訴えを提起した。

(争点)

動機の錯誤は、意思表示の効力に影響を及ぼすか。

(判旨)

「意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示した場合でない限り、法律行為の要素とはならないものと解するを相当とする。原判決の認定した事実によれば、買主Aは、県居住者Bより同居の承諾を得た結果、被上告人から本件家屋を買受けるに至ったのであるが、本件売買契約を締結するに当り買主側において、右Bの同居承諾をえることについては、相手方たる売主被上告人に対し、何等表示されなかったばかりでなく、却って売買に際し売主被上告人は買主Aの代理人Cに対し、Bが居住したまま且つBの立場については、責任を負わない旨申入れており、更に買主代理人Cは本件一万円を被上告人方に持参の際、被上告人の妻よりその前夜Bから同居拒絶の旨、買主側に伝えてほしいとの申し出があった旨告げられたのにかかわらず、Cはなお且つ被上告人に右一万円を支払ったものであるというのである。以上の事実によれば、Bの同居承諾を得るということは、買主Aの本件売買の意思表示をなすについての動機に過ぎず、そしてこの動機は相手方に表示されなかったのであるから、相手方に表示されなかった同期の錯誤は法律行為の要素とはならない旨の要素の錯誤とならない旨判断した原判決は正当といわなければならない。

他人の賃借居住している家屋の売買につき買主が当該家屋を自己使用(賃借人より明渡しを受け又は賃借人として同居する等)するには賃借人との直接交衝によってもその目的を達し得るところであるから、たとえ所論売主である被上告人が買主Aの自己使用の目的の買入であることを熟知していたからといって、そのことだけで所論現住者Bの同居承諾を得ることが本件売買契約の要素であるとは断ずることはできないのである。それ故本件の場合要素の錯誤に当たらないと判断した原判決に所論の違法ありということはできないから論旨は採るを得ない。」

(ポイント)

動機は、表意者が意思表示の内容として相手方に表示した場合でない限り、法律行為の要素とはならない。つまり、動機が表示されない限り、無効とならない。

7. 無権代理人の本人単独相続(最判昭40.6.18)

(事案)

Yは、Aから代理権を付与されていないにもかかわらず、Aの代理人として、Xに対し、A所有地を売却し、所有権移転登記がなされた。その後、Aは死亡し、Yは単独でAを相続した。

(争点)

本人が死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合に、無権代理人は本人の地位に基づいて、当該無権代理人を追認拒絶できるか。

(判旨)

「無権代理人が本人を相続し本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合は、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたと解する。」

(ポイント)

無権代理人が本人を単独相続した場合には、無権代理行為は本人がした行為ということになり、無権代理人が追認拒絶することはできないことになる。つまり、当然有効ということである。

8. 無権代理人」の本人共同相続(最判平5.1.21)

(事案)

を締結した。その後、Bは死亡し、Bの配偶者Cと子Yが共同でBを相続した。そこで、債権者XがYに対して貸金の支払いを請求した。

(争点)

本人が追認しないまま死亡し、無権代理人が他の相続人とともに本人を共同相続した場合、その相続分について無権代理人が当然に有効となるか。

(判旨)

「無権代理人が本人を他の相続人と共に共同続々した場合において、無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果をしょうじさせるものであるから、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効になるものではないと解すべきである。そうすると、他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではない。そして、以上のことは、無権代理行為が金銭債務の連帯保証契約についてされた場合においても同様である。

これを本件についてみると、前記の事実関係によれば、Yは、Bの無権代理人として本件連帯保証契約を締結し、Bの死亡に伴い、Cと共にBの権利義務を各2分の1の割合で共同相続したものであるが、右無権代理行為の追認があった事実についてXの主張立証のない本件においては、Yの2分の1の相続分に相当する部分においても本件連帯保証契約が有効になったものということはできない。

(ポイント)

無権代理人が本人を共同相続した場合には、他の共同相続人の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分についても、当然に有効とはならない。

単独相続の場合とは結論が異なることに、中位が必要である。

9. 本人の無権代理人相続(最判昭37.4.20)

(事案)

Yの親Aは、代理権がないのに、Y所有家屋をXに売却した。その後、Aは死亡し、Yが相続した。Xは、Yに対して、家屋の明渡しと移転登記の手続を求めた。

(争点)

本人が無権代理人を相続した場合に、本人は無権代理人が行った行為の無効を主張できるか。

(判旨)

「無権代理人が本人を相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するから、右無権代理行為は相続と共に当然有効になると解するのが相当であるけれども、本人が無権代理人を増族した場合は、これと同様に論ずることはできない。

後者の場合においては、相続人たる本人は被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は、一般に本人の相続により、当然有効となるものではないと解するのが相当である。」

(ポイント)

本人が無権代理人を相続した場合には、相続人である本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても信義則に反しないから、被相続人の無権代理行為は、本人の相続により当然有効となるものではない。つまり、非当然有効ということである。

無権代理人が本人を単独相続した場合と、全く逆の結論となる、と覚えておこう。悪いことをした者が相続した場合には、その責任をとらせるために当然有効とするが、悪いことをしない者が相続した場合には、責任をとらなくてよいので当然有効にならない。と考える価値判断である。

●無権代理と単独代理

本人が死亡した場合(無権代理人が本人を相続)

→当然有効

無権代理人が死亡した場合(本人が無権代理人を相続)

→非当然有効

∵ 信義則

ただし、本人は、無権代理人を相続した以上、民法117条の無権代理人の責任は負うことに注意が必要である。

民法117条

(無権代理人の責任)

第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。「

10.本人が追認拒絶後の無権代理人の本人相続(最判平10.7.17)

(事案)

Aの長男Bは、代理権がないのに、A所有不動産に抵当権を設定する契約をYと締結し、また、AをBが経営する会社Cの連帯保証人とする連帯保証契約をYと締結した。その後、Bは死亡し、子Xが相続した。Aは、本件契約の取消しを求めたが、その後死亡し、XがAを代襲相続した。そこで、Yは、Xに対して本件連帯保証債務の履行を請求した。

【関係図】

本人

死亡③A

死亡②B → Y X

{C}① {C}相手方 (Bの相続人・Aの代襲相続人)

(争点)

本人が無権代理人の追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は無権代理行為が無効であることを主張できるか。

(判旨)

「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力が生ぜず(民法113条1項)、保人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。このように解すると、本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで法律効果に相違が生ずることになるが、本人の追認拒絶の有無によって右の相違を生ずることはやむを得ないところであり、相続した無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することがそれ自体信義則に反するものであるということはできない。」

民法113条1項

(無権代理)

第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

(ポイント)

本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に、無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は有効にならない。本人の追認拒絶により、無権代理行為の無効が確定するからである。

●追認前の死亡と追認拒絶後の死亡

本人が追認せずに死亡した場合

→ 有効となる

本人が追認拒絶後に死亡した場合

→ 有効とならない

11.無権代理人を相続した者による本人相続(最判昭63.3.1)

(事案)

Aの妻Bは、代理権がないのに、夫Aの代理人と称して、A所有土地の売買契約をYと締結し、所有権移転登記を終了した。その後、まず、Bが死亡し、AとABの小XがBを相続し、その後Aが死亡し、XがAを相続した。そこで、Xは、Yに対して、本件土地の所有権移転登記の抹消を請求した。

(争点)

無権代理人を相続した者が後に本人をも相続した場合、本人の資格に基づいて、売買契約の追認を拒絶することができるか。

(判旨)

「無権代理人を本人とともに相続した者が、その後さらに本を相続した場合には、その者は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたのと同様の地位ないし効果を生ずる。」

(ポイント)

無権代理人を本人とともに相続した者が、その後さらに本人を相続した場合には、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶することはできず、有効となる。結局、無権代理人が本人を単独相続した場合と同じになる。ということである。

無権代理人が本人を単独相続した場合

→ 無権代理人を本人とともに相続した者が、その後本人を

相続した場合と同じになる

12.東京地方裁判所事件(最判昭35.10.21)

(事案)

東京地方裁判所職員の福利厚生を図るために互助団体である東京地方裁判所「厚生部」Aは、裁判所の丁印等を使用して取引をしてきており、その運営も同裁判所の職員によってなされたいた。Xは、この厚生部品物を納入したが、納入先は東京地裁Yであると思っていた。厚生部がXに金銭を払わないので、XはYに代金支払請求をした。

(争点)

官庁がその一部局とみられる名称を使用させて庁舎を使用させて庁舎の一部で第三者と取引することを許可した場合に、民法109条の表見代理が成立するか。

(判旨)

「一般に官庁の部局をあらわす文字である『部』と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職の職員が事務を執っている『厚生部』というもが存在するときは、一般人は法令によりそのような部局から定められたものと考えるのがむしろ当然であるから『厚生部』は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるのが相当である。

東京地方裁判所当局が、『厚生部』の事業の継続処理を認めた以上、これにより、東京地方裁判所は、『厚生部』のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出したものと認めるべきであり、若し、『厚生部』の取引の相手方である上告人が善意無過失でその外形に信頼したものとすれば、同裁判所は上告人に対し、本件取引につき自ら責に任ずべきものと解するのが相当である。

(ポイント)

官庁がその一部局と認める名称を使用させて庁舎の一部で第三者と取引することを許可した場合には、表見代理が成立する。(109条)。代理兼授与があったと考えられるからである。

民法109条

(代理権授与の表示による表見代理等)

第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

13.事実行為と基本代理権(最判昭35.2.19)

(事案)

Y社の投資勧誘外交員Aは、勧誘行為を長男Bに委任していた。XはBの勧誘によりY社に金銭を貸し付けた。その際、Bは、Aの知らない間にAの印鑑を使用して、連帯保証契約書を差し入れた。XはAおよびY社に対して貸金返還を請求した。

(争点)

事実行為である勧誘行為をさせることが基本代理権の付与に当たり、民法110条の表見代理が成立するか。

(判旨)

「本件において、民法110条を適用し、Aの保証契約上の責任を肯定するためには、先ず、Aの長男BがAを代理して少なくともなんらの法律行為をなる権限をゆうしていたことを判示しなければならない。勧誘それ自体は、事実行為であって法律行為ではないのであるから、他に特段の事由が認められないかぎり、右事実をもって直ちにBがAを代理する権限を有していたものということはできない。」

(ポイント)

事実行為である勧誘行為をさせることは基本代理権の付与に当たらず、表見代理は成立しない。基本代理権は、法律行為でなければならないからである。

事実行為 → 基本代理権・・・✕

14.公法上の代理権と基本代理権(最判昭46.6.3)

(事案)

Yが、弟Aに土地を贈与し、所有権移転登手続のため、実印等をAに交付したところ、Aは、Yに無言で、Yの実印等を使用して、Xと連帯保証経契約を締結した。Xは、Yに対して連帯保証債務の履行を請求した。

(争点)

登記のための公法上の行為の代理権の場合であっても、表見代理が成立する場合があるか。

(判旨)

「単なる公法上の行為についての代理権は民法110条の規定による表見代理の「成立の要件たる基本代理権にあたらないと解す部k時であるとしても、その行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、右規程の適用に関しても、その行為の私法上の作用を看過することはできないのであって、実態上登記義務を負う者がその登記申請行為を他人に委任して実印等をこれに交付したような場合に、その受任者の権限の外観に対する第三者の信頼を保護する必要があることは、委任者が一般の私法上の行為の代理権を与えた場合におけると異なるところがないものといわなければならない。したがって、本人が登記申請行為を他人に委任してこれにその権限を与え、その他人が右権限をこえて第三者との間に行為をした場合において、その登記申請行為が本件のように私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との間の行為につjき民法110条を適用し、表見代理の成立を認めることを妨げないものと解するのが相当である。」

民法110条

(権限外の行為の表見代理)

第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

(ポイント)

登記申請行為が私法上の契約による義務の履行のためになされるものである場合には、その権限を基本代理権として、民法110条の表見代理の成立が認められる。

判例は、公法上の行為についての代理権は、原則として、民法110条の表見代理の成立要件である基本代理権にあたらないとしつつも、その例外を認めたものである。原則として例外をしっかりと押さえておこう。

公法上の行為 → 基本代理権・・・△

15.実印と正当理由(最判昭27.1.29)

(事案)

Xが南方に赴任して不在中、妻Aが、保管を託されていたXの実印を使用して、X所有の宅地、建物をYに売却した。売買契約はX・Y間に成立するか。

(争点)

実印を保管していることが、妻に土地売却の代理権があると信ずべき正当な理由があるといえ、表見代理が成立するか。

(判旨)

「Xの実印をその妻たるAが保管していたことがあったとしても、これだけの事実によって、本件売買契約の締結につきAがXを代理する権限をもっていたとYにおいて信ずべき正当の理由があったと判断しなければならないものではない。」

(ポイント)

実印保管では、妻に土地売却の代理権があるとしんずべき正当な理由があるとはいえず、表見代理は成立しない。

16.時効援用権の喪失(最判昭41.4.20)

(事案)

XはYから金銭を借り入れてたが、Xは弁済期到来後も弁済せず、消滅時効期間が経過した。その後、Xは、Yに対して、分割支払いの申し入れをした。これにより、Xは時効利益を放棄したものと推定されるのではないか、したがって、貸金債権の消滅時効を援用することができないのではないか。

(争点)

時効完成後、その完成を知らずに債務の昇任や期限の猶予の申入れをした場合でも、時効の援用をすることができなくなるのか。

(判旨)

「債務者が、自己の負担する債務について時効が改正したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、雨後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。けだし、時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であるとかんがえるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当であるからである。また、かく解しても、永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものでもない。」

(ポイント)

時効完成後、その完成をしらずに債務の承認をした場合でも、時効の援用をすることができなくなる。信義則がその理由である。

17.民法177条の「第三者」(最判昭25.12.19)

(事案)

Aは、家屋をYに賃貸し、その後、この家屋をXに売却したが、Xは家屋の所有権移転登記をAから受けていなかった。XはAから賃貸人の地位を承継したとYと交渉を行い、家屋の賃貸借を解消する合意をなし、YはXから家屋明渡しの代償として金銭を受け取っていったん家屋を立ち退いた。しかし、Yはその数日後に戻ってきて家屋を占拠しこれに住みついてしまった。そこで、XがYに対して、所有権に基づいて家屋の明渡しを求めて訴えを提起した。

(争点)

不法占拠者は、民法177条の「第三者」に該当するか。

民法177条

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

(判旨)

「原審の認定した事実によると、上告人等は、結局、何らの権原なくして被上告人所有の家屋を占有する不法占拠者だということになる。不法占拠者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては、登記がなくても所有権の取得を対応できるものであること大審院の不変の判断で、当裁判所も是認する処である。されば、原審が登記の点について、判断する処なくして被上告人の請求を是認したのは結局正当で、論旨は上告の理由とならない。」

(ポイント)

不法占拠者は、民法177条の「第三者」に該当しない。したがって、Xは、登記がなくても、Yに対抗できる。

18.取消しと登記(大判昭17.9.30)

(事案)

Xは、その所有する土地の売買契約をAと締結し、A名義への所有権移転登記をなしたが、この売買契約は、Aが代金を完済する能力がないにもかかわらず、資力があるように装ってXを騙して締結させたものであった。そこで、Xは、土地の売買契約はAの詐欺によるものであるとして、Aに対して取消しの意思表示をした。しかし、Aは、Xの取消しがなされた後に、Yに対する債務を担保するために土地に抵当権を設定しその登記も完了してしまった。

そこで、Xが、Yに対して、抵当権設定登記は原因を欠くものと主張して、その抹消請求の訴えを提起した。

(争点)

契約を取り消した者は、取消後の第三者に対して、登記がなくても取消しによる所有権の復帰を対抗することができるか。

(判旨)

「民法96条3項において、詐欺による意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができないと規定するのは、取消によりその行為が初めから無効であつたものと看做される効果、即ち、取消の遡及効を制限する趣旨であるから、96条3項の第三者とは、取消の遡及効を受ける第三者、即ち、取得前から既にその効力につき利害関係を有する第三者に限定して解すべきであり、取消後においてはじめて利害関係を有するに至った第三者は、たとえ、その利害関係発生時に詐欺および取消しの事実を知らなかったとしても、96条3項の適用を受けない。

しかし、96条3項の適用がないことから直ちに取消後の第三者に対しては、取消の結果を無条件にたいこうすることができるものとすることはできない。XA間の売買の取消により土地の所有権はXに復帰し初よりAに移転しなかったものとなるが、この物権変動は民法177条によりとうきをするのでなければ取消後の第三者に対抗することができないということを本則とする。

民法96条3項

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

民法177条

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

(ポイント)

取消しによって、不動産の所有者が復帰し、初めから移転はしなかったことになるが、この物権変動は、民法177条により登記をしなければ取消後の第三者に対抗できない。つまり、取消後に登場した第三者に対しては、登記が必要である。

●取消しと登記

取消権者が、所有権を対抗するには・・・

取消後の第三者に対して → 登記が必要

19.解除と登記~契約解除後の第三者(最判昭35.11.29)

(事案)

AB間で土地の売買契約を締結した所有権移転登記がなされたが、支払期限が過ぎてもBが代金をしはらわないので、AはBの債務不履行を理由に乙外契約を解除した。その後、Bが当該土地をCに転売し、所有権移転登記がなされた。

(争点)

Aは登記を経由しなくても、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者Cに対して、所有権の復帰を対抗できるか。

(判旨)

「不動産を目的とする売買契約に基き、買主のため所有権移転登記があった後、右売買契約が解除せられ、不動産の所有権が売主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰を対応し得ないのであって、その場合、第三者が善意であると否と、右不動産につき予告登記がなされて居たと否とに拘わらない。

(ポイント)

解除権者は、登記を経由しなければ、契約解除後に不動産を取得した第三者に対して、所有権の復帰を対応できない。つまり、解除後に登場した第三者に対して、登記が必要である。

20.解除と登記~契約解除前の第三者(最判昭33.6.14)

(事案)

Aは、その所有する土地をBに売り渡し、BはCにこれを転売し、それぞれ所有権を移転したが、AB間の売買契約は合意を以て解除された。Cはまだ登記を得ていない。

(争点)

AB間の売買契約が解除される前に取引関係に入ったCは、登記がなくても所有権を主張することができるか。

(判旨)

「右契約解除は、合意に基づくものであっても民法545条1項但書の法意によって、第三者の権利を害することを得ない。

しかしながら、第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合は、その所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであって、もし、右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。けだし、右第三者を民法177条にいわゆる第三者の範囲から除外しこれを特に別異に遇すべき何らの理由もないからである。してみれば、Cの主張自体本頼不動産の所有権の取得について登記を経ていないCは原判示の合意解約について右にいわゆる権利を害さない第三者として待遇するを得ないものといわざるを得ない(右合意解約の結果Bは本件物件の所有権をCに移転しながら、他方Aにこれを二重に譲渡し、その登記を経由したると同様の関係を生ずべきが故に、AはCに対し、右所有権をCに対抗し得へきは当然であり、従って原判示の如くCはAに対し自己の登記の欠缺を主張するについて正当の利益を有しないものとは論ずるを得ないものである)。」

民法545条1項

(解除の効果)

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

(ポイント)

売買契約が解除される前に取引関係に入った第三者は、登記がなければ所有権を主張することができない。つまり、民法545条1項ただし書は、ただ「第三者」としか規定していないが、解除前に登場した第三者が保護されるためには登記が必要である。

したがって、第三者の登場時期の前後を問わず、第三者には登記が必要なことになる。

●解除と登記

「第三者」が、所有権を対抗するには・・・

解除前の第三者の場合 → 登記が必要

解除後の第三者の場合 → 登記が必要

21.時効と登記(最判昭41.11.22)

(事案)

Bは、A所有土地を平穏・公然・善意・無過失で占有を開始し、その間に、Aは、本件土地をCに売却した。その後、Bが当該土地の取得時効期間を経過した。

(争点)

不動産の時効取得者Bは、取得時効の進行中にAから当該不動産の譲渡を受けてその旨の移転登記を経由したCに対して、時効完成後、登記がなくても所有権の取得を主張することができるか。

(判旨)

「時効が完成しても、その登記がなければ、その後に登記を理由とした第三者に対しては時効による権利の取得を対抗することができないのに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても取得時効をもってこれに対抗することができる。」

(ポイント)

時効取得者は、時効完成後に登記を経由した第三者に対しては時効取得を対抗できないが、第三者のなした登記後に時効が完成した場合には、登記を経由しなくても事項取得を対抗できる。

すなわち、時効完成後の関係は、A→BとA→Cという二重譲渡の関係にあるからである。時効完成前の関係は、A→C→Bという当事者類似の関係にあるからである。

●時効と登記

時効取得が、所有権を対抗するには・・・

時効完成後の第三者に対して → 登記が必要

22.共同相続と登記(最判昭38.2.22)

(事案)

Aが死亡し、その所有していた土地をAの子であるXとBが各々法定相続分によって共同相続した。ところが、Bの夫CがXの相続放棄書を偽造して、Bがその土地を単独相続したという所有権移転登記をなしてしまった。そして、CはYから金を借り、Yの債権を担保するためにB名義でYとその土地の売買予約を行い、Yに対して、所有権移転請求権保全の仮登記をした。(Bは、後にこれを追認)そこで、XがYに対して、土地の所有権店請求保全の仮登記の抹消を求めて、訴えを提起した。

※仮登記とは、将来の「本登記」の順位を保全するためにあらかじめする登記をいい、所有権移転請求権のような請求権が生じている場合にするものを請求権保全の仮登記という。

(争点)

共同相続人は、相続財産に属する不動産についての自己の持分を、登記がなくても第三者に対抗できるか。

(判旨)

「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中のBならびにBから単独所有権移転の登記をうけた第三取得者Yに対し、他の共同相続人Xは自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。けだしBの登記はXの持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである(大正8年11月3日大審院判決参照)。そして、この場合にXがその共有権に対する妨害排除として登記を実態的権利に合致させるためB、Yに対し請求できるんは、各所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、Xの持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続でなければならない(大正10年10月27日大審院判決、昭和37年5月24日最高裁判決第一小法廷判決参照)。けだし右各移転登記はBの持分に関する限り実体関係に符号しており、またXは自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するに過ぎないからである。

従って、本件において、共同相続人たる上告人らが、本件各不動産につき単独所有権の移転登記をした他の共同相続人から売買予約による所有権移転請求権保全の仮登記を経由した被上告人らに対し、その登記の全抹消登記手続を求めたのに対し、原判決が、その有する持分についての仮登記に更正登記手続を求める限度においてのみ認容したのは正当である。」

(ポイント)

共同相続人は、相続財産に属する不動産についての自己の持分を、登記がなくても第三者に対抗できる。なぜなら、Bの登記はXの持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力がない以上、YもXの持分に関する権利を取得する理由がないからである。

23.遺産分割と登記 (最判昭46.1.26)

(事案)

本件不動産の所有者Aが死亡し、相続人X・Cが共同で相続した。遺産分割の協議により、本件不動産はXが所有することとなったが、その旨の登記をしなかった。」Cの債権者Yはその不動産のCの持分に対して差押えを行った。

(争点)

遺産分割により法定相続分以上の権利を取得したXは、分割後に当該不動産につき権利を取得したYに対して、登記がなくても土地の共同所有を主張できるか。

(判旨)

「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有部分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続人と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を

取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないと解するのが相当である。

(ポイント)

遺産分割にも民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗できない。つまり、遺産分割後に登場した第三者に対して、登記が必要である。

●〇〇後の第三者のテーマ

二重譲渡と構成する

↓

民法177条が適用される

↓

「登記」で決着!

※〇〇には、取消し、契約解除、時効完成、遺産分割がすべて入る。

24.相続放棄と登記(最判昭42.1.20)

(事案)

本件不動産の所有者Aが死亡し、長男X以外の相続人Cらは相続を放棄したが、その旨の登記をしなかった。Cの債権者YはCの持分に対して仮差押えを行った。その後、本件不動産について、Cらの相続放棄に基づく登記が行われ、本件不動産はXの単独所有となった。

(争点)

相続放棄により法定相続分以上の権利を取得したXは、相続放棄後に当該不動産につき権利を取得したYに対し、登記がなくても土地の単独所有を主張できるか。

(判旨)

「民法939条1項(昭和37年法律第40号による改正前のもの)『放棄は、相続開始の時にさかのぼってその効果を生ずる。』の規定は、相続放棄に対する関係では、右改正後の現行規定『相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなす。』との同趣旨と解すべきであり、民法が承認、放棄をなすべき期間(同法915条)を定めたのは、相続人に権利義務を無条件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたものであり、同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると(同法938条)、相続人は相続開始時に遡ぼって相続開始がなかったと同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的で、何人に対しても、登記なくしてその効力を生ずると解すべきである。」

(ポイント)

相続放棄により、放棄をした者は、最初から相続人でなかったことになる。よって、相続放棄により法定相続分以上の権利を取得した者は、相続放棄後に権利を取得した第三者に対し、登記がなくても単独所有を主張できる。

25.占有改定と即時取得(最判昭35.2.11)

(事案)

Yは、その所有する水車発電機等を、期限までに代金全額の支払いがなされないときには契約は無効となるという約束でAに売却したところ、Aが代金を完済しなかったためにこの売買契約は無効となった。他方、Aがこれらの機械を収めている倉庫の鍵を有していたことから、XはAを所有者と信じ、Aと機械の売買契約を締結して代金を支払い、占有改定により機械の引渡しを受けた。後日Xが、機械を搬出しようとしたところYに阻まれたため、XがYに対して、機械の所有者がXにあることの確認と機械の引渡しを請求して訴えを提起した。

(争点)

占有改定の方法による占有取得により、即時取得することが認められるか。

(判旨)

「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来さないいわゆる占有改定の方法による取得をもっては足らないものといわなければならない(大正5年5月16日大審院判決、昭和32年12月27日第二小法廷判決参照)。

されば原判決は、上告人は本件物件を一審原告Aより買い受けたが、Aは当時右物件については全くの無権利者であったこと、当時Aより物件の引渡しを受けはしたが、その引渡しはいわゆる占有改定の方法によったものであることを証拠によって確定し、原判決がこれらの事実関係から上告人の所論即時取得による所有権の取得を否定し、これを前提とする本訴請求を排斥したのは正当というべきである。」

民法192条

(即時取得)

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(ポイント)

無権利者から動産の取得を受けた場合に、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるには、一般外観上従来の潜入状態に変更を主ずる様な占有を取得することを要し、従来の状態に一般外観上変更を来さない占有改定の方法による取得では足りない。

学説上の争いはあるが、判例は、占有改定よる即時取得を否定している(否定説)。

●占有改定による即時取得の成否

否定説(判例)

折衷説 → 占有改定により即時取得は成立するが、確定的ではなく、

現実の引渡しを受けることで確定的になる。

肯定説

26.地役権(最判平10.2.13)

(事案)

AX間では、X所有土地から公道に出るための道路部分(Aの所有地上)に、無償かつ無期限で通行地役権が黙示的に設定された。その後、Aは本件通路部分を含むA所有地をYに譲渡したが、当該通行雄の地役権のち地位を承継する旨の合意はなされなかった。Yが通路部分に柱などを設置してXの通行を不可能にしたため、Xが通行地役権の確認を求めた。なお、YがAから当該土地を譲り受けたとき、Xの地役権の登記はなかったが、Yは、Xが通路として利用していることを認識していた。

(争点)

地役権が登記されていない場合でもあっても、地役権者は承役地の譲受人に対して地役権を主張することができるか。

(判旨)

「通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺をしゅちょうについて正当な利益を有する第三者にあたらない。」

(ポイント)

この場合でも、地役権者は承役地の譲受人に対して地役権を主張できる。

27.一般債権者の差押えと抵当権者の差押(最判平10.3.26)

(事案)

Xは、その所有建物をAに賃貸していたが、Xの一般債権者Zが、Xに対する債権に基づいて、XのAに対する賃料債権を差し押さえ、差押命令がXおよびにA送達された。その後、Yが当該建物に抵当権を設定し、Yが地上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえ、YとZの差押えが競合することとなった。

(争点)

一般債権者の差押えと抵当権者の差押えが競合した場合には、いずれが優先するか。

(判旨)

「一般債権者による債権の差押えの処分禁止効は差押命令の第三債務者への送達によって生ずるものであり、他方、抵当権者が抵当権を第三者に対抗するには抵当権設定登記を経由することが必要であるかから、債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられ、右の差押命令の第三債務者への送達が抵当権者の抵当権設定登記より先でなければ、抵当権者は配当を受けることができないと解すべきである。

(ポイント)

一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられる。

したがって、本件では、差押命令の第三債務者への送達が抵当権者の抵当権設定登記より先なので、Zの勝ち。

28.抵当権侵害(最判平17.3.10)

(事案)

Xは、Aに対する請負代金債権を担当するため、A所有不動産に抵当権を設定し、当該不動産を賃貸する場合には、Xの承諾を得なければならない旨合意したが、AはXの承諾を得ずに、Bに当該建物を賃貸して引き渡してしまった。本件賃貸借契約の賃料額は、適正な額を下回る。Xは、Bによる当該建物の占有によりXの抵当権が侵害されたことを理由に、抵当権に基づく妨害排除請求として、当該建物を明け渡すことを請求した。

(争点)

{C}① 所有者から占有権原の設定を受けて抵当権不動産を占有する者に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができるか。

{C}② 抵当権に基づく妨害排除請求権の行使にあたり、抵当権者が直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができるか。

(判旨)

「抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても、その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、当該占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求権として、上記状態の排除を求めることができるものというべきである。なぜなら、抵当不動産の所有者は、抵当不動産を使用又は収益するに当たり、抵当不動産を適切に維持管理することが予定されており、抵当権の実行としての競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されないからである。

また、抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり、抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合にhは、抵当権者は、占有者に対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるものというべきである。

(ポイント)

①所有者から占有者の設定を受けて抵当不動産を占有する者に対して、抵当権に基づく妨害排除請求ができる。

②抵当権に基づく妨害排除請求権の行使にあたり、抵当権者が直接自己への抵当不動産の明渡しを請求できる。

29.法定地上権((最判昭52.10.11)

(事案)

A会社は、B銀行から資金を借りて新工場を建設する予定で土地とその土地上の建物(旧建物)

を買い、土地についてBのために抵当権を設定した。なお、建物が抵当権の目的とされなかったのは、Aが近い将来旧建物を取り壊して堅固な新建物を建築することを予定していることをBが承知していたためであり、Bはこのことを考慮して土地の担保価値を算定して土地へ根抵当権を設定したのであった。

次いで、AはC会社から融資を受けて、旧建物を取り壊して鉄筋コンクリート建の建物(新建物)を新築し、この建物についてCのために抵当権を設定した。

その後、Bは土地についての抵当権を実行して自ら土地を競落し、これをXに売却した。他方、Cは新建物についての抵当権を実行し、Yが新建物を競落した。

そこでXがYに対して、新建物の収去と土地明渡しを請求して訴えを提起し、これに対し、YもXに対して、法定地上権の確認を求めて訴えを提起した。

(争点)

{C}① 同一の所有権に属する土地と地上建物のうち土地のみに抵当権が設定された後に、建物が取り壊され新建物が再築された場合でも、法定地上権は成立するか。

{C}② 成立するとしたら、どのような内容の法定地上権か。

(判旨)

「原審の適法に確定したところによれば、(―)本件土地及びその地上の旧建物(第一審判決添付地上権目録記載の建物)は、いずれも株式会社Aの所有に属し、本件土地は、その全体が不可分的に旧建物の工場用地として利用されていた、(二)B銀行は、Aに対し、本件土地及び旧建物の買受資金2500万円を貸付け、右貸金債務を担保するため、昭和39年9月30日、本件土地につき一番根抵当権の設定を受けたのであるが、その当時、Aは、近い将来旧建物を取り壊し、本件土地上に堅固の建物である新工場を建築することを予定しており、Bもこれを承知していたので、あえて旧建物については抵当権の設定を受けなかったものであり、右新工場の建築を度外視して本件土地の担保価値を肯定したものではない、(三)Bは、Aが旧建物を取り壊して堅固な建物である本件建物の建築を完成したのち、本件土地について抵当権を実行し、昭和41年12月20日みずからこれを競落して代金を支払い、その所有権を取得した、というのである。

思うに、同一の所有者に属する土地と地上建物のうち土地のみについて抵当権が設定され、その後右建物が滅失して新建物が再築された場合であっても、抵当権の実行により土地が競売されたときは、法定地上権の成立を妨げないものであり(大審院昭和10年(オ)第373号同年8月10日判決参照)、右法定地上権の存続期間の内容は、原則として、取壊し前の旧建物が残存する場合と同一の範囲にとどまるべきものである。しかし、このように、旧建物を基準として法定地上権の内容を決定するのは、抵当権設定の際、旧建物の存在を前提とし、旧建物のための法定地上権が成立することを予定して土地の担保価値を算定して抵当権者に不測の損害を被らせないためであるから、右の抵当権者の利益を害しないと認められる特段の事情がある場合には、再築後の新建物を基準として法定地上権の内容を定めて妨げないものと解するのが、相当である。

原審認定の前述事実によれば、本件土地の抵当権者であるBは、抵当権設定当時、近い将来旧建物が取り壊され、堅固の建物である新工場が建築されることを予定して本件土地の担保価値を算定したというのであるから、抵当権者の利益を害しない特段の事情があるものというべく、本件建物すなわち堅固の建物の所有を目的とする法定地上権の成立を認めるのが、相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」

(ポイント)

{C}① 同一の所有者に属する土地と地上建物のうち土地のみについて抵当権が設定され、その後建物が滅失して新建物が再築された場合でも、抵当権の実行により土地が競売されたときは、法定地上権の成立を妨げない。

{C}② その法定地上権の内容は、原則として、取壊し前の旧建物が残存する場合と同一の範囲にとどまる。

ただし、抵当権者の利益を害しない特段の事情がある場合には、再築後の新建物を基準として、法定地上権の内容を定めてよい。

※以上のように判例は、原則として旧建物の法定地上権、例外として新建物用の法定地上権の成立を認めている。

30.特定物引渡請求権保全のための詐害行為取消権(最大判昭36.7.19)

(事案)

Xは、Yの所有する建物をYから買い受け、代金の一部を支払い、預金は建物に設定されたいた抵当権登記の抹消と引換えに支払うと約した。ところが、Yは、当該建物をZに譲渡し、所有権移転登記をしてしまった。そこで、Xは、YZ間の譲渡が詐害行為になると主張して、所有権移転登記を請求した。

(争点)

特定物引渡請求権を保全するために詐害行為取消権を行使できるか。

(判旨)

「民法424条の債権者取消権は、総債権者の共同担保の保全を目的とする制度であるが、特定物引渡請求権(以下特定物債権と略称する)といえどもその目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解するを相当とする。けだし、かかる債権も、窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様だからである。」

民法424条

(詐害行為取消請求)

第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

(ポイント)

特定物債権であっても、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合は、債権者は詐害行為として取り消すことができる。最後には損害賠償債権に変化するので、金銭債権とどうようだからである。

したがって、二重譲渡によって売主が無資力となってしまった場合には、第一買主は、詐害行為取消権を行使できることになる。

31.差押えと相殺

(事案)

AはY銀行に定期預金(満期未到来)を有し、Y銀行はAに貸金債権(弁済期未到来)を有している。Aが税金を滞納したため、国Xは、Aの滞納税金徴収のため、AがYに対して有していた定期預金債権を差し押さえ、Yに通知した。これに対して、Yは、Aとの相殺予約の特約に基づいて、YのAに対する貸金債権と、AのYに対する預金債権を相殺する旨の意思表示をした。いずれの債権も、差押えの日には、満期日・弁済期が到来していなかった。

(争点)

差押えを受けた債権を受働債権とし、差押え時に弁済期未到来であった債権を自働債権とする相殺は許されるか。

(判旨)

「民法511条は、一方において、債権を差し押さえた債務者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債務者に対抗しえない旨を想定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもって差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによって、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図ったものと解するのが相当である。したがって、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきである。」

民法511条

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

(ポイント)

第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでない限り、自働債権と受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達すれば、差押え後においても、自働債権として相殺できる。

32.保証人の原状回復義務(最大判昭40.6.30)

XはYから畳・建具を購入し、ZはYの連帯保証人となった。Xは代金を支払ったが、Yが畳・建具の引渡しをしないため、Xは、催告の後、契約を解除した。XはY・Zに対して返還請求をした。

(争点)

契約を解除した場合の原状回復義務についても、保証人は責任を負うか。

(判旨)

「売買契約の解除のように遡及効を生ずる場合には、その契約の解除による原状回復義務は本来の債務が契約解除によって消滅した結果生ずる別個独立の債務であって、本来の債務に従たるものでもないから、右契約当事者のための保証人は、特約のないかぎり、これが履行の責に任ずべきではないとする判例があることは、原判決の引用する第一審判決の示すとおりである。

しかしながら、特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に起因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ず趣旨でなされるものと解するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。

したがって、前示判例は、右の趣旨においてこれを変更すべきものと認める。

(ポイント)

保証人は、原則として、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても責任を負う。

33.二重譲渡の優劣の基準(最判昭49.3.7)

(事案)

Xは、Aから、AのBに対する債権を譲り受けた。Aは、債権譲渡証書に公証人から2月14日付の印章の押捺を受け、これを同日の午後3時にB方に持参してBに交付した。つまり、AX間の債権譲渡についての確定日付のある証書による譲渡人Aの通知は、2月14日午後3時に債務者Bに到達したことになる。

他方、Yは、Aに対して有する金銭債権の執行を保全するため、2月14日に東京地方裁判所から、AのBに対する仮差押命令を得た。この仮差押命令は同日午後4時に第三債務者であるBに送達された。

そこで、XはYに対して第三者異議の訴えを提起して、Yの仮差押命令を許さないとの判決を求めた。

(争点)

債権が二重譲渡された場合、譲受人相互間の優劣の基準、対抗要件の具備の先後は、何を基準に定めるべきか。

(判旨)

「思うに、民法467条1項が、債権譲渡につき、債務者の承諾と並んで債務者に対する譲渡の通知をもって、債務者のみならず債務者以外の第三者に対する関係においても対抗要件としたのは、債権を譲り受けようとする第三者は、先ず債務者に対し債権の存否ないしその帰属を確かめ、債務者は、当該債権が既に譲渡されていたとしても、譲渡の通知を受けないか又はその承諾をしていないかぎり、第三者に対し債権の帰属に変動のないことを表示するのが通常であり、第三者はかかる債務者の表示を信頼してその債権を譲り受けることがあるという事情の存することによるものだる。このように、民法の規定する債権譲渡についての対抗要件制度は、当該債権の債務者の債権譲渡の有無についての認識を通じ、右債務者によってそれが第三者に表示されうるものであることを根幹として成立しているものというべきである。そして、同条2項が、右通知又は承諾が第三者に対抗要件たり得るためには、確定日付のある証書をもってすることを必要としている趣旨は、債務者が第三者に対し、債権譲渡のないことを表示したため、第三者がこれに信頼してその債権を譲り受けたのちに譲渡人たる旧債権者が、債権を他に二重に譲渡し債務者と通謀して譲渡の通知又はその承諾のあった日時を漏らしめる等作為して、右第三者の権利を害するに至ることを可及的に防止することにあるものと解すべきであるから、前示のような同条1項所定の債権譲渡についての対抗要件制度の構造になんらの変更を加えるものではないのである。

右のような民法467条の対抗要件制度の構造に鑑みれば、債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間ん優劣は、通知又は承諾に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債権者の承諾の日時の先後によって決すべきであり、また、確定日付は通知又は承諾そのものにつき必要であると解すべきである。そして、右の理は、債権の譲受人と同一債権に対し差押命令の執行をした者との間の優劣を決する倍においてもなんら異なるものではない。

本件において、原審が過去に確定したところによれば、上告人は、昭和44年2月13日ころ

訴外Aから、同訴外人が東京都下水道局長に対して有する原判決別紙目録記載の2,044万9,726円の債権(以下、本件債権という。)を譲り受け、訴外Aは右債権譲渡の通知として東京都下水道局長宛の債権譲渡書と題する書面(以下、本件債権譲渡証書という。)に公証人から同月14日付の印章の押捺を受け、同日午後3時ころ東京都水道局に持参してその職員に交付し、他方、被上告人は、訴外Aに対して有する1,303万9,948円の金銭債権の執行を保全するため、同日東京地方裁判所から本件債権に対する仮差押命令(東京地方裁判所昭和44年(ヨ)第1011号事件。以下、本件仮差押命令という。)を得、この仮差押命令は同日午後4時5分ころ第三債権者たる東京都下水道局長に送達されたというのである。右事実関係のものとおいては、訴外Aga,本件債権譲渡証書に確定日付を受け、これを東京都下水道局長に持参してその職員に交付したことをもって確定日付のある通知をしたと解することができ、しかも、この通知が東京都下水道局長に到達した時刻は、本件差押命令が同局長に送達された時刻より先であるから、上告人は本件債権の譲受をもって被上告人に対抗しうるものというべきであり、本件仮差押命令の執行不許の宣言を求める上告人の本訴請求は正当として認容すべきである。

しかるに原判決は、民法467条2項は債権譲渡の対抗要件として、『確定日付のある証書による通知』を必要とすることを定めた規程であり、右の『確定日付のある証書による通知』とは、債権譲渡あるいはその通知のいずれかについて確定日付があれば足りるとする趣旨であって、同一債権の譲受人相互の間の優劣は、確定日付として表示されている日付の先後のみを基準として決すべきであると解し、本件債権譲渡証書上の確定日付と本件仮差押命令が第三債務者たる東京都下水道局長に送達された日時とは同一の日であってその先後を定めることができないから、上告人と被上告人との優劣を決することはできないとして、結局、上告人の本訴請求を排斥しているが、右は民法467条の解釈を誤ったものというべきであり、その違法は原判決の結論に影響のあることが明らかである。それゆえ、右の違法をいう論旨は理由があるから、原判決を破棄し、上告人の本訴請求を棄却した第一審判決を取り消したうえ、その請求を認容すべきである。」

民法467条1項

(債権の譲渡の対抗要件)

第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

(ポイント)

債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、通知または承諾に付された確定日付の先後によって定めるべきでなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時または確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきである。そして、このことは、債権の譲受人と同一債権に対し仮差押命令の執行をした者との間の優劣を決する場合においても何ら異ならない。

判例は、譲渡の通知の双方が確定日付のある証書による場合の優劣の基準につき、確定日付説ではなく、到達時説をとっている。

●通知の双方が確定日付のある証書による場合の優劣

到達時説(判例)

確定日付説

34.手付解除(最判昭40.11.24)

(事案)

YはXとの間で、不動産甲を200万円で売り渡す契約を締結し、買主Xから売主Yに対して手付金として40万円が交付され、残金180万円は所有権移転と引換えに支払われることになった。その後、価格が急騰したため、Yは解除の意思表示をなしXに手付の倍額80万円を提供した。これに対し、Xは、すでに当事者の一方が契約の履行に着手しているから、もはやYは手付の倍額を償還して契約を解除することはできないと主張して、Yに対して甲の所有権移転登記を求めて訴えを提起した。

(争点)

{C}① 「履行に着手」(557条1項)とは、どのような行為をいうのか。

{C}② 履行に着手した者から着手していない者に対して、解除権を行使しうるか。

民法557条1項

(手付)

第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

(判旨)

「論旨は、本件手付は解約手付であるとした原判決は、民法557条の解釈を誤り、理由不備の違法がある、というにある。しかし、原判決の引用する第一審判決の鑑定した事実関係のもとに、所論の本件手付は損害賠償の予定をかねた解約手付の性質を有するものであるとした原判決(第一審判決理由を引用)の説示は相当であって、その判断の過程において所論の違法はない。

論旨は、要するに、本件売買契約の目的物件である本件不動産について上告人主張の仮登記処分手続がなされた時点において、被上告人又は上告人が民法557条1項にいう契約の履行に着手したものというべきである旨の上告人の主張を排斥した原判決は、右法条の解釈適用を誤った違法がある。というに帰する。よって按ずるに、民法557条1項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すものと解すべきところ、本件において、原審における上告人の主張によれば、被上告人がここれを上告人に譲渡する前提として非常名義にその所有権移転登記を経たというのであるから、右は、特定の売買の目的物件の調達行為にあたり、単なる履行の準備行為にとどまらず、履行の着手があったものと解するを相当とする。従って、被上告人のした前記行為をもって、単なる契約の履行準備にすぎないとした原審の判断は、所論のとおり、民法557条1項の解釈を誤った違法があるといわなければならない。(なお、本件の事情のもとに、上告人主張の仮登記仮処分手続がなされたことをもっては所論の履行の着手があったものとみることができない旨の原判決の判断は正当である。)

しかしながら、右の違法は、判決に影響を及ぼすものではなく、原判決破棄の理由とはなしがたい。その理由は、次のとおりである。解約手付の交付があった場合には、特別の規定がなければ、当事者双方は、履行のあるまでは自由に契約を解除する権利を有しているものと解すべきである。然るに、当事者の一方が既に履行に着手したときは、その当事者は、履行の着手に必要な費用を支出しただけでなく、契約の履行に多くの期待を寄せていたわけであるから、若しかような段階において、相手方から契約が解除されたならば、履行に着手した当事者は不測の損害を蒙ることとなる。従って、かような履行に着手した当事者が不測の損害を蒙ることを防止するため、特に民法557条1項の規定が設けられたものと解するのが相当である。同条項の立法趣旨を右のように解するときは、同条項は、履行に着手した当事者に対して解除権を行使することを禁止する趣旨と解すべく、従って、未だ履行に着手していない当事者に対しては、自由に解除権を行使し得るものというべきである。このことは、解除権を行使する当事者が自ら履行に着手していた場合においても、同様である。すなわち、未だ履行に着手していない当事者は、契約を解除されても、自らは何ら履行に着手していないのであるから、これがため不測の損害を蒙るということがなく、仮に何らかの損害を蒙るとしても、損害賠償の予定を兼ねている解約手付のを取得し、又はその倍額の償還を受けることにより、その損害は填補されるものであり、解約手付契約に基づく解除権の行使を甘受すべき立場にあるものである。他方、解除権を行使する当事者は、たとえ履行に着手していても、自らその着手していても、自らその着手に要した出費を犠牲にし、更に手付を放棄し又はその倍額の償還をしても、なおあえて契約を解除したというのであり、それは元来有している解除権を行使するものにほかならないばかりでなく、これがため相手方には何らの損害を与えないのであるから、右557条1項の立法趣旨に徴しても、かような場合に、解除権の行使を禁止すべき理由はなく、また、自ら履行に着手したからといって、これをもって、自己の解除権を放置したものと擬制すべき法的根拠もない。

ところで、原審の確定したところによれば、買主たる上告人は、手付金40万円を支払っただけで、何ら契約の履行に着手した形跡がない。そして、本件においては、買主たる上告人が契約の履行に着手しない間に、売主たる被上告人が手付倍戻しによる契約の解除をしているのであるから、売主たる被上告人が手付倍戻しによる契約の解除をしているのであるから、契約解除の効果を認めるうえに何らの妨げはない。従って、民法557条1項にいう履行の着手の有無の点について、原判決の解釈に誤りがあること前に説示したとおりであるが、手付倍戻しによる契約解除の効果を認めた原判決の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は、結局、理由がなく、採用することができない。」

民法557条1項の履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す。

履行に着手した当事者が不測の損害を被ることを防止するのが557条1項の趣旨だから、同条項は、履行に着手した当事者に対して解除権を行使することを禁止するものであり、未だ履行に着手していない当事者に対しては自由に解除権を行使できる。

●手付解除の可否

履行に着手した当事者に対する解除・・・✕

履行に着手していない当事者に対する解除・・・〇

35.不特定物売買と瑕疵担保責任(最判昭36.12.15)

(事案)

放送機械を販売するXは、Yに放送機械を販売したが、Yが代金を支払わないので、売買代金の支払いを請求した。これに対して、Yは、当該放送機械には欠陥があるとして、瑕疵担保責任に基づく解除を主張した。

(争点)

不特定物売買についても、民法570条の瑕疵担保責任に基づく契約の解除が認められるか。

(判旨)

「不特定物を給付の目的物とする債券において給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば各別、然らざる限り、債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまた、その不完全な給付が債務者の真に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除をも有するものと解すべきである。」

(ポイント)

不特定物売買において、債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対し瑕疵担保責任を問う場合でない限り、債権者は受領後もなお完全履行の請求権を有する。

つまり、不特定物売買についても、瑕疵担保責任に基づく契約の解除が認められる場合もありうる。

●不特定物売買に瑕疵担保責任の規定(570条あ9が適用されるか

学説上は法定責任説と契約責任説の争いがあるが、判例はいずれの立場でもなく、

次の様に解している。

瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し、

瑕疵担保責任を問う

or

債務不履行責任を問う

民法570条

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

36.賃貸人の地位の移転 ~賃借人の承諾(最判昭45.4.23)

(事案)

YはA所有土地を建物所有目的で賃借したところ、建物を建てる前に、Aは、Yの承諾を得ることなく、当該土地を、賃借人の地位とともにXを譲渡した。

(争点)

賃貸人の地位の譲渡に賃借人の承諾は必要か。

(判旨)

「土地の賃貸契約における賃借人の地位の譲渡は、賃借人の義務の移転を伴なうものではあるけれども、賃貸人の義務が賃貸人が何人であるかによって履行方法が特に異なるわけのものではなく、土地所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとって有利であるというのを妨げないから、一般の債務の引受の場合と異なり、特段の事情のある場合を除き、新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を継承するには、賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもってこれをなすことができる。」

(ポイント)

賃貸人の地位の譲渡に、賃借人の承諾は必要ない。

37.賃貸人の地位の移転~所有権移転登記(最判昭49.3.19)

(事案)

YはAから借りた土地上に建物を所有している。Aから当該土地を買ったXは、Yに対して賃料を請求したが、Yが支払わないので、賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。Xは当該土地の所有権本登記をいまだ得ていない。

(争点)

賃貸人としての地位の移転を賃借人に主張し、賃料請求をするのに、所有権移転登記が必要か。

(判旨)

「本件宅地の賃借人としてその賃借地上に登記ある建物を所有するYは本件宅地の所有権の特喪につき利害関係を有する第三者であるから民法177条の規定上、XとしてはYに対し本件宅地の所有権の移転につきその登記を経由しなければこれをYに対抗することができず、したがってまた、賃貸人たる地位を主張することができないものと解するのが、相当である。」

賃貸人としての地位の移転を賃借人に主張し、賃料請求をするのに、所有権移転登記が必要である。

●賃貸人の地位の移転(主張)

賃借人の承諾

→ 不要

所有権移転登記

→ 必要

38.信頼関係破壊の理論~無断転貸(最判昭28.9.25)

(事案)

YはX所有宅地を賃借し、その上に甲・乙2棟の建物を所有していた。AはYから甲建物を賃借したが、甲・乙建物ともに戦災で焼失してしまった。その後、Aは甲建物の敷地の借地権を合法的にYから取得した。ところが、Aは、乙建物の敷地であった隣接地もYから転借し、両方の土地にまたがった建物をAの子B名義で建築したそこで、Xは、無断転貸を理由にYとの借地契約を解除し、」A・Yに土地を明渡しを請求した。

(争点)

無断転貸のみを理由として、賃貸人が賃貸借契約を解除できるか。

(判旨)

「賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益を為さしめた場合においても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては、民法612条2項の解除権は発生しない。」

民法612条2項

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

(ポイント)

賃借人の当該行為が賃借人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、612条2項の解除権は発生しない。

39.信頼関係破壊の理論~無断譲渡(最判昭39.6.30)

(事案)

賃借人Aが借地上に自己名義で店舗を建て(当該借地権は借地借家法で対抗力がある。)内縁の妻Xと共同で寿司屋を経営していたが、Aの死亡後、XがAの相続人から建物とともに借地権の譲渡を受け、引き続き寿司屋を経営しており、賃貸人Yも、XがAの妻として同棲していたことを了知していた。

(争点)

本件が、「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合に」該当するか。

(判旨)

「本件借地権譲渡は、これについて賃貸人であるYの承諾が得られなかったにせよ、従来の判例にいわゆる「賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合に」に当たるものと解すべく、従ってYは民法612条2項による賃貸借の解除をすることができないものであり、

また、このような場合は、Yは、借地権譲受人であるXに対し、その譲受について承諾のないことを主張することが許されれず、その結果としてXは、Yの承諾があったと同様に、借地権の譲受をもってYに対抗できるものと解するのが相当である。」

(ポイント)

本件は、「賃貸借に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合」に該当する。

廃止転的行為と認めるに足りない特段の事情の具体例として、押さえておこう。

●無断譲渡・無断転貸と解除

原則 → 解除できる

例外 → 背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合、

解除できない

40.敷金返還債務(最判昭49.9.2)

(事案)Aは、所有する家屋に根抵当権を設定しその登記も完了していた。Yは、Aからこの家屋を賃借し、敷金をAに差し入れた。その後、根抵当権が実行されてYが賃借していた家屋が競売に付され、Xが競落人となり、所有権移転登記をうけた。そこで、XがYに対して、家屋の明渡しを求めて訴えを提起したのに対し、Yが賃借家屋債務と敷金返還債務の同時履行および敷金返還請求権により賃借家屋に対して留置権を取得したと主張して争った。

(争点)

①敷金返還債務と賃借家屋明渡債務は、同時履行の関係に立つか。

{C}③ 敷金返還請求権に基づいて、賃借家屋について留置権を取得しうるか。

(判旨)

「原審は、被上告人が任意競売手続において昭和45年10月16日本件家屋を競落し同年11月21日競落代金の支払を完了してその所有権を取得し同月26日その所有権移転登記を経由したこと、おおび、上告人が本件家屋の一部を占有していることを認定したうえ、上告人が昭和44年9月1日本件家屋の前所有者から右占有部分を、期限を昭和46年8月31日までとして、賃借しその引渡しを受けた旨の上告人の主張につき、右賃貸借は同日限り、終了しているものと判断しているものと判断し、かつ、右の賃貸に際し上告人が前所有者に差し入れたという敷金の返還請求をもってする同時履行および留置権の主張を排斥して、被上告人の所有者に基づく本件家屋部分の明渡請求を認容したものである。

そこで、期間満了による家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務が同時履行の関係にあるか否かについてみるに、賃貸借における敷金は、賃貸借の終了後家屋明渡義務の履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することのある一切の債権を担保するものであり、賃貸人は、賃貸借の終了後家屋の明渡しがされた時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除してなお残額がある場合に、その残額につき返還義務を負担するものと解すべきものである(最高裁昭和46年(オ)第357号同48年2月2日第二小法廷判決参照)。そして、敷金契約は、このようにして賃貸人が賃借人に対して取得することのある債権を担保するために帰結されるものであって、賃貸借契約に付随するものではあるが、賃貸借契約そのものではないから、賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、一個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものとすることはできず、また、両債務の間には著しい価値の差が存しうることからしても、両債務を相対立させてその間に同時履行の関係を認めることは、必ずしも公平の原則に合致するものといいがたいのである。一般に家屋の賃貸借関係において、賃借人の保護が要請されるのは本来その利用関係についてであるが、当面の問題は賃貸借人の保護が要請されるのは本来その利用関係についてであるが、当面の問題は、賃貸借終了後の敷金関係に関することであるから、賃借人保護の要請を強調することは相当でなく、また、両債務間に同時履行の関係を肯定することは、右のように家屋の明渡しまでに賃貸人が取得することのある一切の債権を担保することを目的とする敷金の性質にも適合するとはいえないのである。このような観点からすると、賃貸人は、特別の敷金残額を変換すれば足りるものと解すべく、したがって、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であっても異なるところはないと解すべきである。そして、このように賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合にあっては、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はないというべきである。

これを本件についてみるに、上告人は右の特約の存在につきなんら主張するところがないから、同時履行および留置権の主張を排斥した原審判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」

(ポイント)

①賃借人は、特別の約定のない限り、賃借人から家屋明渡しを受けた後に敷金残額を返還すれば足りるので、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係に立つものではない。

②このように賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つ場合には、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地もない。

41.不法原因給付(最判昭45.10.21)

(事案)

X男は、以前からの愛人関係を結んでいたY女に対して、新築した建物を未登記のまま贈与し、建物の引渡しをして居住させていた。この建物贈与は、XがYとの間の愛人関係を継続する目的で、Yに住居を与えその希望する理髪業を営ませるために行ったもので、YもXのこのような意図を知っていた。

Yはこの建物に居住し、理髪業を営みYは愛人関係を継続しえちたが、建物贈与から1年たった頃から両社は不仲となった。

このような事情において、XはYに対して、XY間の建物贈与は公序良俗に反するから民法90条により、無効であり、建物の所有者は依然としてXにあるとして所有権に基づく建物明渡請求の訴えを提起し、建物についてX名義の所有権保存登記をした。これに対し、Yは、建物贈与は不法原因給付であるから民法708条によりXは建物の返還を請求できないと抗弁し、さらに、Xに対して、建物の所有権は贈与を受けたYにあるとして所有権保存登記の抹消を求めて訴えを提起した。

民法90条

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

民法708条

(不法原因給付)

第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

(争点)

{C}① 未登記の建物の引渡しは、「給付」(708条)に当たるか。

{C}② 民法708条は、所有権に基づく返還請求にも適用されるか。また、同条により贈与者が給付した物の返還請求をできなくなったとpき、給付した物の所有権は誰に帰属するのか。

「原判決によれば、原審は、被上告人は、別紙目録記載の建物(以下、本件建物という。)を新築してその所有権を取得した後、昭和29年8月にこれを上告人に贈与し、当時未登記であった右建物を同人に引渡したが、右贈与は、被上告人がその妾である上告人との間に原判決判示のような不倫の関係を継続する目的で上告人に住居を与えてその希望する理髪業を営ませるために行ったもので、上告人も被上告人nかような意図を察知しながらその贈与を受けたものであるとの事実をお認定し、右贈与は公の秩序または善良の風俗に反するものとして無効であり、また、被上告人が、右贈与の履行行為として、本件建物を上告人に引き渡したことは、いわゆる不法原因給付に当たると判断しているのである。原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らし、首肯できないものではなく、原審の認定した右事実関係のもとにおいては、右贈与は公序良俗に反しい無効であり、また、右建物の引渡しは不法の原因に基づくものというのを相当とするのみならず、本件贈与の目的である建物は未登記のものであって、その引渡しにより贈与者の債務は履行を完了したものと解されるから、右引渡しが民法708条本文にいわゆる給付に当たる旨の原審の前示判断も、正当として是認することができる。

そして、右のように、本件建物を目的としてなされた被上告人上告人間の右贈与が控除に反し無効である場合には、本件建物の所有者は、右贈与によっては上告人に移転しないものと解すべきである。いわゆる物権行為の相対的無因性を前提とする所論は、独自の見解であって、採用することができない。

しかしながら、前述のように右贈与が無効であり、したがって、右贈与による所有権の移転は認められない場合であっても、被上告人がした該贈与に基づく履行行為が民法708条本文にいわゆる不法原因給付にあたるときは、本件建物の所有者は上告人に帰属するにいたったものと解するのが相当である。けだし、同条は、みずから反社会的な行為をした者に対しては、その行為の結果の復旧を訴求することを許さない趣旨を規定したものと認められるから、給付者は、不当利得に基づく返還請求をすることが許されないばかりでなく、目的物の所有者が自己にあることを理由として、給付した物の返還を請求することも許さない筋合であるというべきである。かように、贈与者において給付した物の返還を請求できなくなったときは、その反射的効果として、目的物の所有者は贈与者の手を離れて受贈者に帰属するにいたったものと解するのが、最も事柄の実質に適合し、かつ、法律関係を明確ならしめる所以と考えられるからである。

ところで、原判決によれば、被上告人は、本件建物について昭和31年11月10日付で同人の名義の所有権保存登記を経由したものであるが、右登記は、被上告人が本件建物の所有権を有しないにもかかわらず、上告人らに対する右建物の明渡請求訴訟を自己に有利に導くため経由したもので、もともと実態関係に符号しない無効な登記といわなければならず、本件においては他にこれを有効とすべき事情はない。そして、前述のように、不法原因給付の効果として本件未登記建物の所有権が上告人に帰属したことが認められる以上、上告人が被上告人に対し物権に関する法制の建前からいって許されるものと解すべきであってこれを拒否すべき理由は何ら存しない。そうとすれば、本件不動産の権利関係を実体に符合させるため、上告人が右保存登記の抹消を得たうえ、改めて、自己の名で保存登記手続をすることに代え、被上告人に対し所有権移転登記手続を求める本件反訴請求は、正当として認容すべきものである。

(ポイント)

{C}① 建物は未登記だから、引渡しにより贈与者の債務は履行を完了したと解され、引渡しが民法708条の給付にあたる。

{C}② 同条は、自ら反社会的な行為をした者が、その行為の結果の復旧を訴求することを許さない趣旨だから、給付者は、不当利得に基づく返還請求をすることがゆるされないだけでなく、目的物の所有権が自己にあることを理由として、給付した物の返還を請求することも許されない。このように、贈与者が給付した物の返還を請求できなくなったときは、このように、贈与者が給付した物の返還をせいきゅうできなくなったときは、その反射的効果として、目的物の所有者は贈与者の手を離れて受贈者に帰属するに至る。

不当取得に基づく返還請求 ✕

贈与者 → 受贈者

→

所有権に基づく返還請求 ✕

42.監督義務者の責任(最判昭49.3.22)

(事案)

中学3年生A(15歳11か月)は、当時流行していた裾幅の広いズボンや色柄シャツを購入するための小遣欲しさに、遊び友達であった中学1年生のBを殺して、Bが集金した新聞代金1万4000円を強奪した。そこで、Bの母親Xは、Aに対してB殺害の不法行為を理由として、Aの両親Y1Y2に対して親権者としての監督義務懈怠によりAをB殺害という不法行為に走らせる原因を惹起せしめたことによる共同不法行為を理由に、Bの逸失利益の賠償ならびに慰謝料の支払いを請求して訴えを提起した。

(争点)

未成年者が不法行為当時責任能力(12歳くらいで具わると解されている)を有していた場合、その法定監督義務者も未成年者と並んで不法行為に基づく損害賠償責任を負うか。

(判旨)

「未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当であって、民法714条の規定が右解釈の妨げになるものではない。そして、上告人らのAに対する監督義務の懈怠とAによるB殺害の結果との間に相当因果関係を肯定した原審判決は、その適法に確定した事実関係に照らし正当と是認できる。

民法709条

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法714条

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

(ポイント)

未成年者が責任能力を有する場合でも、監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する。

43.使用者責任(最判昭51.7.8)

(事案)

X社の従業員Yがタンクローリーを運転していて、A所有の貨物自動車に追突し、AとXに損害が生じた。Xは、Aの自動車の修理費7万円を賠償した。そして、このAの修理費7万円を民法715条3項に基づいてYに請求し、併せて、この事故で、X社自身が被った損害である、タンクローリーの修理費と、修理中にタンクローリーを使えなかったことによっ逸失した利益も709条に基づいてYに請求した。

民法709条

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法715条

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

(争点)

使用者の被用者に対する請求は、いかなる範囲で認められるか。

(判旨)

「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる。

(ポイント)

使用者は、信義則上相当と認められる限度で、被用者に対し損害賠償または求償の請求ができる。

すなわち、使用者の被用者に対する求償額は、信義則で制限される。

44.有責配偶者からの離婚請求(最大判昭62.9.2)

(事案)

X男とY女は、婚姻後10年以上も子ができなかったため、婚姻後12年目にA女の長女B、次女Cを養子として生活を続けていた。しかし、BCを養子とした1年後に、XとAの不貞をYが知ってから、不和を生じ、Xが家を出てAと同棲するようになり、XYは別居することになった。YはXと別居後生活に窮し、別居から1年後に、Xから生活費を保障する趣旨で処分権を与えられていたX名義の居住建物を処分し、その代金を生活費にあてるとともに実兄の家の一部屋を借り生活をしていた。Xは、別居から2年後に一度離婚請求したが、有責配偶者からの離婚請求であるとして認められなかった。

そして、別居から35年後、Xは再び離婚を申し立てたが不調に終わったため、Yとの離婚を求めて訴えを提起したのが本件である。Yは、本件訴訟当時70歳に近く、無職・無資産であり、Xからの生活費の交付は一切ない。他方Xは、2つの会社の代表取締役と不動産会社の取締役として経済的に安定した生活を送っており、XA間には、Xの認知を受けた2人の子がいる。

(争点)

離婚を継続しがたい重大な事由につき専ら責任のある配偶者である、有責配偶者からの離婚請求は認めあっれるか。

(判旨)

「所論は、要するに、上告人と被上告人との婚姻関係は破綻し、しかも、両者は共同住宅を営む意思を欠いたまま35年余の長期にわたり別居を継続し、年齢を継続し、年齢も既に70歳に達するに至ったものであり、また、上告人は別居に当たって当時有していた財産の全部を被上告人に給付したのであるから、上告人は被上告人に対し、民法770条1項5号に基づき離婚を請求しうるものというべきところ、原判決は右請求を排斥しているから、原判決には法令の解釈適用を誤った違法がある。というのである。

一 1 民法770条は、裁判上の離婚原因を制限的に列挙していた旧民法813条を全面的に改め、1項1号ないし4号において主な離婚原因を具体的に示すとともに、5号において、「その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき」との抽象的な事由を揚げたことにより、同項の規定全体としては、離婚原因を相対化したものということができる。また、右770条は、決定の離婚原因がある場合でも離婚の訴えを提起することができない事由を定めていた旧民法814条ないし817条の規定の趣旨の一部を取り入れて、2項において、1項1号ないし4号に基づく離婚請求については右各号所定の事由が認められる場合であっても2項の要件が充足されるときは右請求を棄却することができるとしているにもかかわらず、1項5号に基づく請求についてはかかる制限は及ばないものとしており、2項のほかにも、離婚原因に該当する事由があっても離婚請求を排斥することができる場合を具体的に定める規定はない。以上のような民法770条の立法経緯及び規定の文言からみる限り、同条1項5号は、夫婦が離婚の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなった場合には、夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することができる旨を定めたものと解されるのであって、同号所定の事由(以下「5号所定の事由」という。)につき責任のある一方の当事者からの離婚請求を許容するべきでないという趣旨までを読みとることはできない。

他方、我が国においては、離婚につき夫婦の意思を尊重する立場から、協議離婚(民法763条)、調停離婚(家事三番報7条)及び審判離婚(同法24条1項)の制度を設けるとともに、相手方配偶者が離婚に同意しない場合について裁判上の離婚の制度を設け、夫婦の一方は他方に対して裁判を求めうることとしている。このような裁判離婚制度の下において5号所定の事由があるときは当該離婚請求が常に許容されるべきものとすれば、自らその原因となるでき事実を作り出した者がそれを自己に有利に利用することを裁判所に承認させ、相手方配偶者の離婚についての意思を全く封ずることとなり、ついには裁判離婚制度を否定するような結果をも招来しかねないのであって、右のような結果をもたらす離婚請求が許容されるべきでないことはいうまでもない。

2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態の見込みが全くない状態に至った場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの離婚を存続させることは、かえって不自然だということができいよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義、公平の観念、社会的倫理論に反するものであってはならないことは当然であって、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。

3 そこで、5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合において、当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては、有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の此の監護・教育・福祉の状況・別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等が斟酌されなければならず、更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合って変容し、また、これらの諸事情のもつ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないのである。

そうであってみれば、有配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び別居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟な子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはでいないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものではなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰謝料により解決されるべきものであるからである。

4 以上説示するとことに従い、最高裁昭和24年(オ)第187号同27年2月19日第三小法廷判決、昭和29年(オ)第116号同11月5日第二小法廷判決、昭和27年(オ)第196号同29年12月14日第三小法廷判決その他上記見解と異なる当裁判所の判決は、いずれも変更すべきものである。

二 ところで、本件について原審が認定した上告人と被上告人との婚姻の経緯等に関する事実の概要は、次の通りである。

{C}(一) {C}上告人と被上告人とは、昭和12年2月1日婚姻届をして夫婦となったが、子が生まれなかったため、同23年12月8日付訴外Aの長女及びB及び二女Cと養子縁組をした。(二) 上告人と被上告人とは、当初は平穏な婚姻関係を続けていたが、被上告人が昭和24年ころ上告人とAとの間に継続していた不貞な関係を知ったのを契機として不仲となり、同年8月ころ上告人がAと同棲するようになり、以来今日まで別居の状態にある。なお、上告人との別居後生活に窮したため、昭和25年2月、かねて上告人から生活費を保障する趣旨で処分権が与えられていた上告人名義の建物を24万円で他に売却し、その代金を生活費に当てたことがあるが、そのほかには上告人から生活費の交付を一切受けていない。(四) 被上告人は、右建物の売却後は実兄の家の一部屋を借りて住み、人形制作等の技術を身につけ、昭和53年ころまで人形店に勤務するなどして生活を立てていたが、現在は無職で資産をもたない。(五)上告人は、精密測定機器の製造等を目的とする2つの会社の代表取締役をしており、経済的には極めて安定した生活を送っている。(六)上告人は、昭和26年ころ東京地方裁判所に対し被上告人との離婚を求める訴えを提起したが、同裁判所は、同29年2月16日、上告人と被上告人との婚姻関係が破綻するに至ったのは上告人がAとの不貞な関係にあったこと及び被上告人を悪意で遺棄してAとの同棲生活を継続していることに原因があるから、右離婚請求は有責配偶者からの請求に該当するとして、これを棄却する旨の判決をし、この判決は同年3月確定した。(七)上告人は、昭和58年12月ころ被上告人を突然訪ね、離婚並びにB及びCとの離縁に同意するように求めたが、被上告人に拒絶されたので、同59年東京地方裁判所に対し被上告人との離婚を求める旨の調停の申立てをし、これが成立しなかったので、本件訴えを提起した。なお、上告人は、右調停において、被上告人に対し、財産上の給付として現金100万円と油絵1枚を提供することを提案したが、被上告人はこれを受け入れなかった。

三 前期一において説示したところに従い、右二の事実関係の下において、本件請求につき考えるに、上告人と被上告人との婚姻については5号所定の事由があり、上告人は有責配偶者というべきでありが、上告人と被上告人との別居期間は、原審の口頭弁論の終結時まででも約36年に及び、同居期間や双方の年齢と対比するまでもなく相当の長期間であり、しかも、両者の間には未成熟な子がいないのであるから、本訴請求は、前示のような特段の事情がない限り、これを認容すべきものである。」

民法770条

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(ポイント)

有責配偶者からされた離婚請求でも、①夫婦の別居が両当事者の年齢・同居期間との対比において相当の長期間に及び、②その間に未成熟な子が存在しない場合には、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえる特段の事情が認められない限り、許されるないとすることはできない。

すなわち、有責配偶者からの離婚請求も例外的に認められる。

45.生命侵害と慰謝料請求(最判昭49.12.17)

(事案)

AはYの不法行為により死亡した。Xは、Aの夫Bの実妹であるが、幼児期に罹患した脊髄カリエス等の後遺症により歩行困難、労働不能の身体障碍者となったため、長年Aと同居し、Aの庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続が期待されていたところ、Aの突然の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた。そこで、Xは、Yに対して、711条に基づき損害賠償を請求した。

民法711条

(近親者に対する損害の賠償)

第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

(争点)

民法711条に明文で定められていない近親者であっても、損害賠償請求が認められるか。

(判旨)

「不法行為による生命侵害があった場合、被害者の父母、配偶者及び、子が加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうることは、民法711条が明文をもって認めるところであるが、右規程はこれを限定的に解すべき者でなく、文言上同条に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうるものと解する。

(ポイント)

被害者との間に民法711条所定の者と実質的に同視できる身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求できる。

新着情報・お知らせ

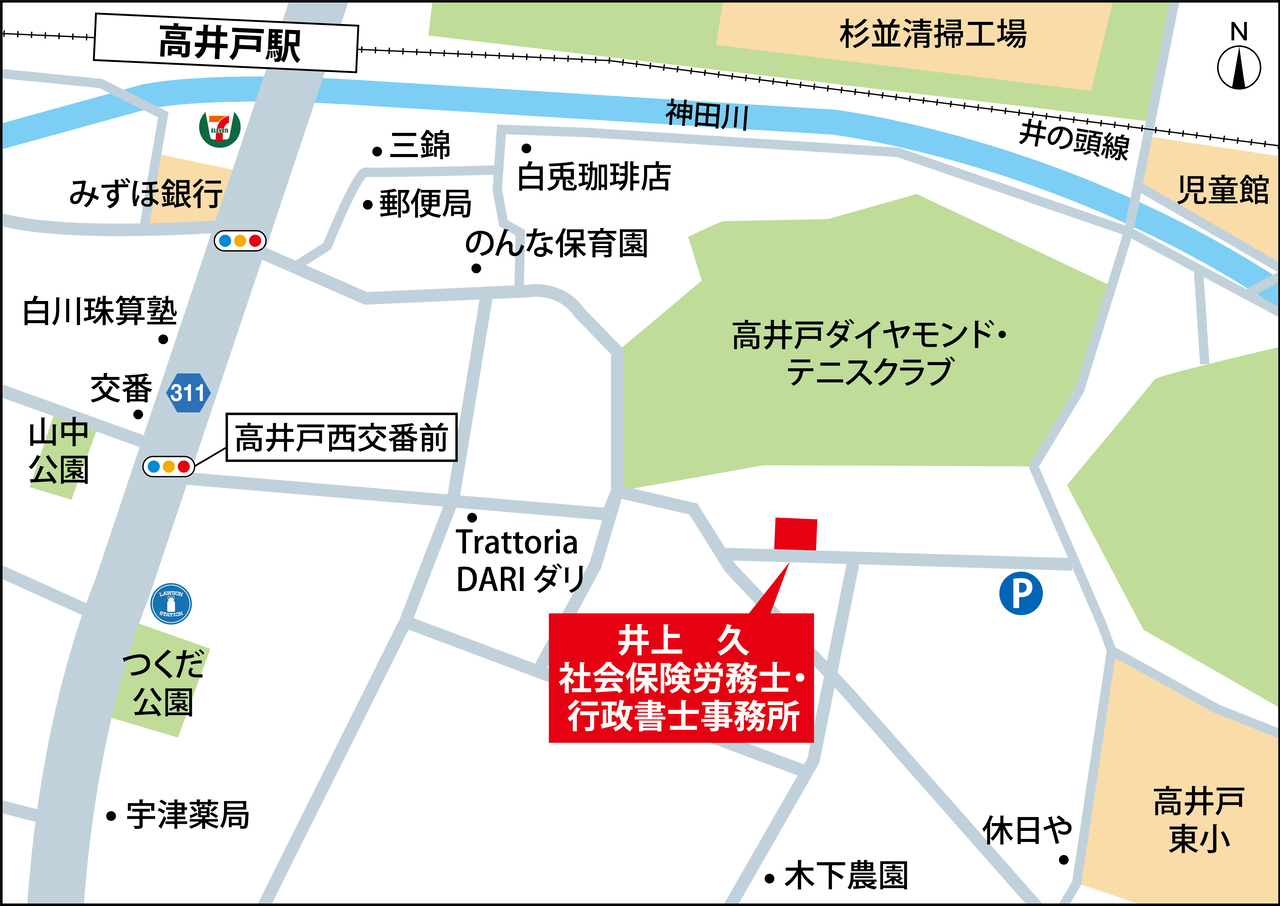

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日