産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

給付金支給・社会保険料免除、パパ休暇との違いを解説!

①なるほどジョブメドレー 産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

https://job-medley.com/tips/detail/9448/

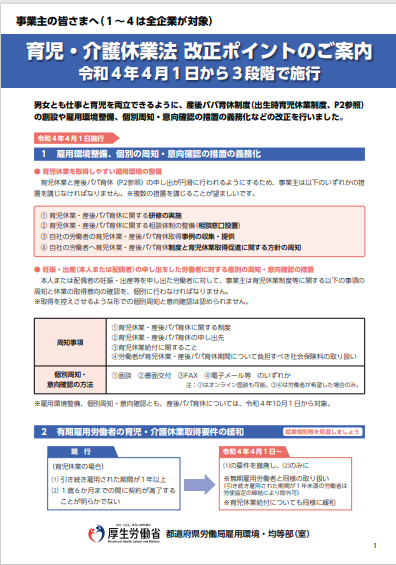

②育児・介護休業法改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

1.産後パパ育休(出生時育児休業)とは

誰もが育児休業を取得しやすい環境を目指して、2021年に育児・介護休業法が改正されました。そのなかで、男性の育児休業の取得率の低さを改善するために新設されたのが産後パパ育休(出生時育児休業)です。

産後パパ育休が取得できるのは、女性が産後休業中の時期に当たることから、一般的に「男性版産休」とも呼ばれています。

産後パパ育休の特徴

厚生労働省の資料によると、男性が育児休業を取得する時期は「子の出生後8週間以内」が46.4%と最多です。そのため、産後パパ育休は需要の多い「子の出生後8週間以内」を対象期間とし、柔軟に取得できる仕組みになっています。なかでも次の2点が大きな特徴です。

〈分割取得が可能〉

これまでの育児休業は、原則1回しか取得できませんでした*。対して産後パパ育休では、取得可能日数(最長4週間)を2回に分けて取得することができます。「4週間まるまる職場を離れることが難しい」「どうしても職場復帰しなければならないタイミングがある」といった場合でも、育児休業の取得を諦めるのではなく、分割取得という選択ができるようになります。

*改正により、通常の育児休業もこれまでできなかった分割取得が可能になる(2022年10月1日〜)

〈休業中の就業が可能〉

通常の育児休業では、休業中の就業は不可とされています。対して産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、休業中に勤務先の仕事ができます。ただし就業可能時間や仕事内容は労働者が合意した範囲内でなければなりません。休業中に就業する場合の手続きは次の通りです。

休業中に就業する場合の手続き

労働者から事業主へ、就業の条件を申し出る

事業主から労働者へ、労働者が申し出た条件の範囲内で就業の候補日・時間を提示する

事業主から提示された内容に労働者が同意する

事業主が通知する

なお、就業可能日数や時間には上限があります。

休業中の就業可能日数

休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

休業開始・終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間未満

例|所定労働時間が1日8時間、所定労働日が週に5日の労働者が2週間休業した場合

休業期間中の所定労働日は10日(週5日×2)、所定労働時間は80時間(8時間×10日)となるため、

休業中の就業可能日数は5日まで、就業可能時間は40時間まで

休業開始・終了予定日の就業時間は8時間未満

2.休業中の所得保障(出生時育児休業給付)について

要件を満たしていれば、雇用保険から「出生時育児休業給付金」が支給されます。

支給金額

1日あたりの支給金額は、休業開始時の賃金の67%です。よって休業期間全体の支給金額は次のように求めます。

支給金額 = 休業開始時の賃金日額* × 休業日数* × 67%

*休業開始時の賃金日額……休業開始前6ヶ月間の賃金(賞与を除く総支給額)÷180

*休業日数……最長4週間(28日)

支給要件

出生時育児給付を受給するには、次の2つの要件を満たしていなければなりません。

①休業開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あること

②産後パパ育休の取得日数を28日としたとき、休業中の就業日数が10日(10日を超える場合は80時間)以内であること*

*28日より短い期間で取得する場合は、就業日数が上記に比例した日数(または時間数)以内であること

*産後パパ育休期間中に就業して得た賃金額と、出生時育児休業給付金の合計が「休業開始時の賃金×休業日数」の80%を超える場合は、超過分を出生時育児給付金から減額

申請期間

申請期間は、子の出生から8週間の翌日〜その2ヶ月後の月末までです。例えば子の出生日が3月1日の場合、申請期間は4月27日(出生日から8週間の翌日)〜6月30日(2ヶ月後の月末)までとなります。申請は原則として、事業者が管轄のハローワークへおこないます。

3.休業中の社会保険料免除について

要件を満たしていれば、被保険者負担・事業主負担ともに産後パパ育休期間中の月給・賞与にかかる社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)が免除されます。

免除要件

産後パパ育休の施行前後で異なります。

産後パパ育休施行前【〜2022年9月30日】

その月の末日が育児休業期間中である場合

産後パパ育休施行後【2022年10月1日〜】

その月の末日が育児休業期間中である場合

同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上*の場合

*産後パパ育休中に就業した日数は含まない

*賞与にかかる保険料の免除は、連続1ヶ月以上の育休を取得した場合に限る

4.パパ休暇との違い

同じ「パパ」が付くため混同しがちですが、パパ休暇と産後パパ育休は異なる制度です。

前述の通り、通常の育児休業が取得できるのは、子が1歳になるまでに連続した期間で1回のみです。ただし子の出生後8週間以内に育児休業を取得・終了した場合に限り、特別な事情がなくても育児休業を再度取得できる制度がパパ休暇です。

5.柔軟な制度で、男女ともに仕事と育児の両立を図る

産後パパ育休の新設や、通常の育児休業制度の改正により、男性は育児休業を最大で4回に分けて取得できるようになります。男性が育児休業を取得しにくい理由の一つとして挙げられる「長期間仕事を離れづらいこと」を解消する一助となりそうです。

また共働き世帯が多い現代において、男性が柔軟に育児休業を取得できるようになることで、女性が職場に復帰しやすくなるといったメリットもあります。育児・介護休業法が目指す“誰もが育児と仕事を両立しやすい環境”に一歩近づくのではないでしょうか。

6.令和4年10月1日施行

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の新設

4 育児休業の分割取得

7.育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。

また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

●ハラスメントの典型例

・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言わ

れ、取得を諦めざるを得なかった。

・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。

あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。

8.育児・介護休業等に関する規則の規定例

厚生労働省

育児・介護休業等に関する規則の規定例 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F09.doc&wdOrigin=BROWSELINK

育児・介護休業等に関する労使協定の例

新着情報・お知らせ

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日