「昭和」をひきずる年金制度

「昭和」をひきずる年金制度

夫が働き、妻は家事に専念する―。こんな昭和の家族像を前提にしたルールが公的年金にはいくつも残る。2025年の次期制度改正はこれらの見直しが焦点になる。

「昭和モデル」として最も知られているのは第3号被保険者制度だろう・専業主婦ら会社員や公務員の配偶者は保険料を納めなくても基礎年金を受給できる仕組みだ。

主婦らがパートに出ても収入が一定額以上になるまでは扶養家族として扱われ、年金保険料を納めなくてもよい。

このルールの存在は扶養の範囲内に収入が収まるように就業調整する「年収の壁」ができる根本的原因になっている。

実は、昭和を引きずった年金のルールはこれにとどまらない。家計を支える者が死亡した場合に残された遺族の生活を支える遺族年金にも色濃く残っているのだ。

子どもがいない30歳の専業主婦が会社員の夫を亡くした場合を想定しよう。すぐには難しくても、いずれ仕事を探して収入を得ようとするのが現在では一般的な行動のはずだ。ところが年金制度の考え方はそうなっていない。この女性は再婚するか籍を抜くかしない限り、遺族厚生年金を終身でもらうことができる。

会社員の夫の月給が平均35万円だったと仮定する。妻が受け取る遺族厚生年金は月に約4.6万円。65歳に到達すると妻自身の基礎年金も加わり、毎月約11.1万円が終身で支給される。死亡時に妻が40歳以上だと中高齢寡婦加算も適用され、64歳まで約4.9万円も上乗せされる。

男女の関係が逆だった場合はどうか。生計を支えていた妻が死亡した場合、子どものいない夫には原則として遺族厚生年金は支給されない。もらえるのは妻の死亡時に夫の年齢が55歳以上だった場合に限られ、これに該当しても実際に年金の支給が始まるのは60歳に達してからだ。

遺族厚生年金の21年度の総額は約5.6兆円。約571万人に支給されたが、制度の男女差を反映して受給者の97%が女性になっている。

昭和の時代にはこのルールも合理的だった。女性の会社員は結婚すると「寿退社」するのが当たり前。夫を亡くした女性が働こうとしても。企業の正社員として再就職する道は極めて狭かった。30歳以上の女性の就労環境は特に厳しく、妻が路頭に迷うのを防ぐ生活保障の役割を年金制度が担うのは妥当だった。

ただし、女性の就労環境は大きく変わった。夫婦共稼ぎが一般的になり、1985年に49%だった30代前半の就業率は2022年には79%に上昇した。50代後半も50%から74%に上がっている。遺族厚生年金の受給者をみても、21年度調査では60歳未満の妻の約8割が働いている。

もちろん就労環境が男性と同じになったわけではない。

既婚女性の雇用者の5割強はパートなどの非正規雇用。男女の賃金格差も縮小傾向にあるとはいえ、なお欧米より大きい。それでも専門家からは「欧米各国は今の日本よりも賃金格差が大きかった1980年代~90年代に遺族年金の男女格差を解消した」と制度改正を求める声が強い。

自ら働いて収入を得ることができる現役期の遺族に支給する年金は「生活を立て直すまでの一時的な支援」と位置づけ、男女ともに数年間の有期給付としたい。一方で子どもがいる場合は、残された親の性別に関係なく、生活をしっかり支える給付を行なったほうがよいだろう。

年金制度の見直しは国民の生活に大きな影響を及ぼすので、10年、20年といった長期の経過措置を設定するケースが多い。そう考えると2025年の改正で男女差解消の制度対応はしておくべきだ。

気がかりなのは政治の反応だ。自民党内には「専業主婦が家庭を守る」という昭和の家族像を重視する価値観がある。埼玉県議団が子どもを自宅に置いて一時的に外出することも「虐待だ」として禁止する条例を出し、県民の反発を招いた件も、こうした価値観と無縁ではないだろう。

年金制度から「男女の役割分担」をなくせるのか。時代の流れに沿うように見える改革も、政治のハードルは決して低くない。

以上

新着情報・お知らせ

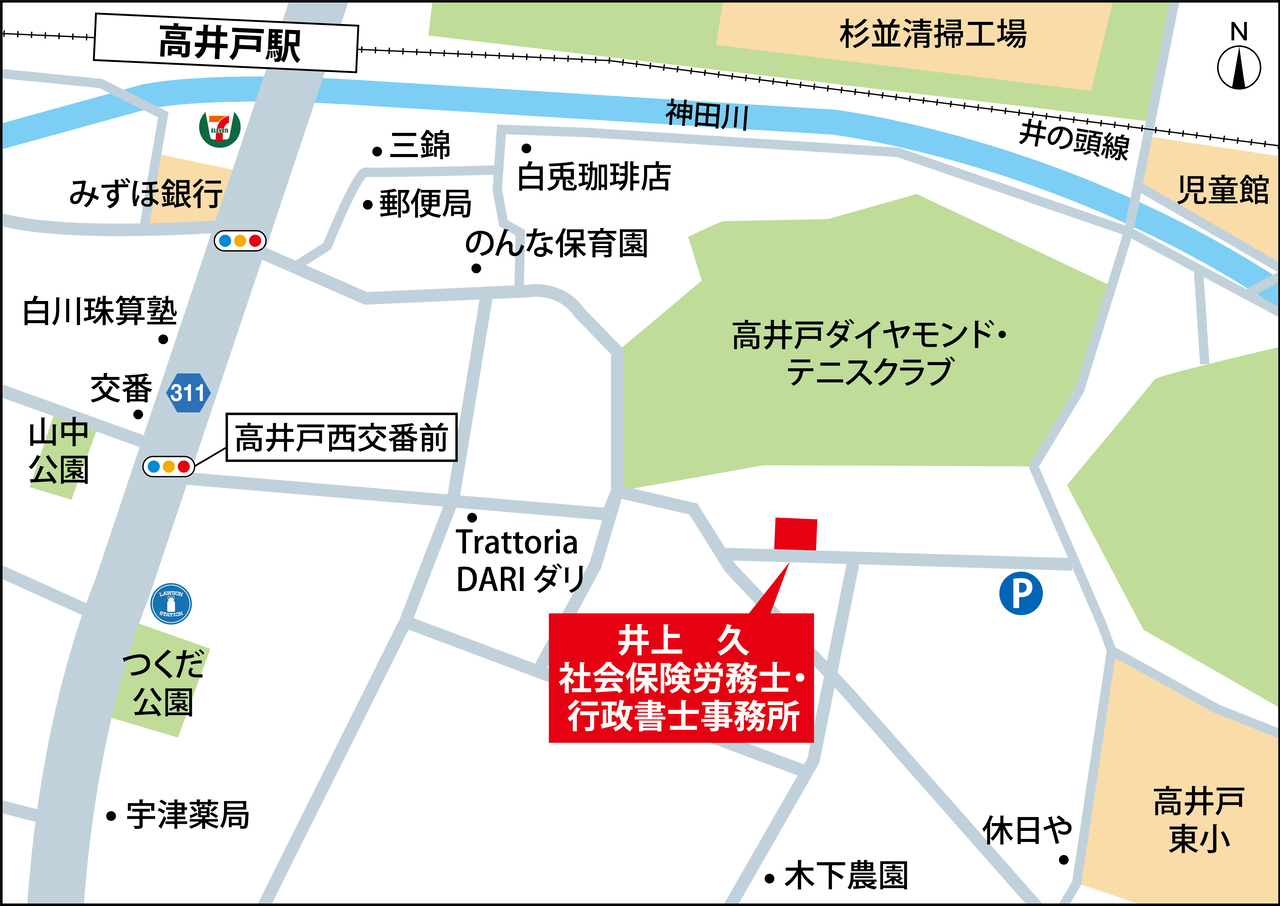

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日