イノキュウの残業時間と時間外労働の違い徹底解説

はじめに

今日は、「残業時間と時間外労働の違い徹底解説」というテーマについて、ご案内させていただきます。

きっかけは、お客様からのご質問で「うちは、所定労働時間7時間30分なのですが、8時間、働いた社員には、1.25倍の残業料は払わなくてもいいけど、1.0倍の30分の残業料の支払いは必要ということなのですよね。」というご質問に、自信をもった回答ができなかったことです。

正解は「法廷内労働なので、法定外残業料(1.25倍の)の支払いはいりませんが、所定労働時間を超えて働いているので、残業料の支払いがいるのか要らないのかは、就業規則、労働契約書等の従業員と会社との契約によります。」なのですが、その答えは述べられませんでした。

確かに細かな盲点のようなところですあが、「まだまだ、勉強不足だなあ」と痛感した次第です。ということで、今日は、「残業時間と時間外労働の違い徹底解説」をお届けいたします。どうぞ、よろしく、お願い申し上げます。

参考資料・URL

①厚生労働省 時間外労働の上限規制

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

②akeruto 残業時間と時間外労働の違いとは?

https://akeruto.com/management/overtime_work_definition_of_words/

時間外労働の上限規制とは

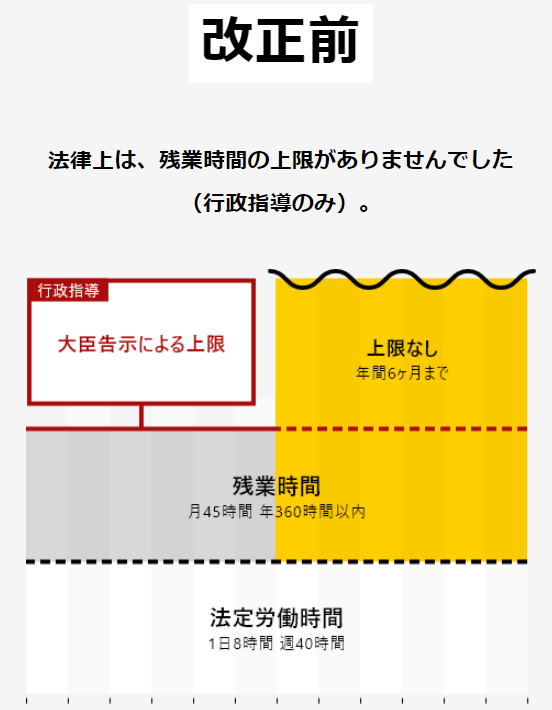

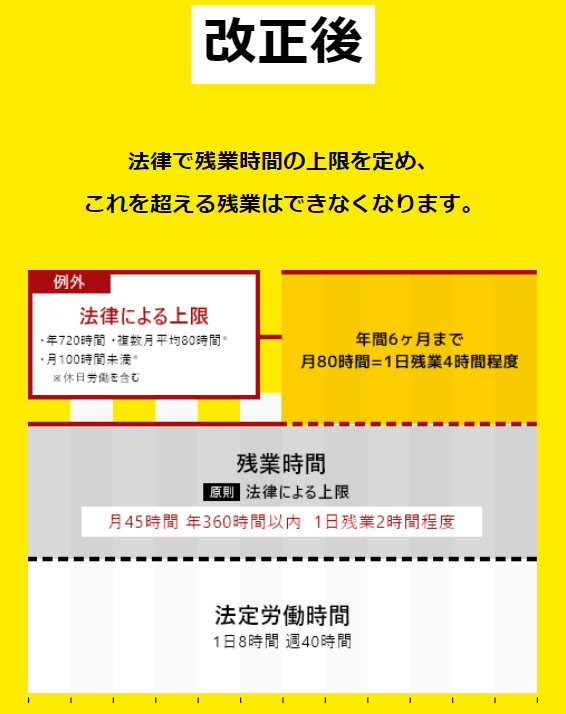

改正前と改正後のポイント

働き方改革関連法が作られた3つの背景

働き方改革関連法が作られた背景として、大きく3つあります。

①労働時間の長時間化

②雇用形態の違いによる格差

③労働者数の減少

それぞれ順番に見ていきましょう。

①労働時間の長時間化

近年深夜にまで及ぶ残業の長時間化、時間外労働などが重なり、過労死を招くケースもありました。そこで、労働時間の管理が重要という見解が背景の1つとなっております。

②雇用形態の違いによる格差

正社員と同じ業務にも関わらず、非正規であることから待遇に格差をつけられているケースがあり、労働者の意欲を下げてしまっているため、格差のない制度作りが必要、ということも背景の1つとなっております。

③労働者数の減少

介護や育児などで離職を余儀なくされるケースもあり、働きたいのに働けない人もいます。

一方で少子高齢化によって労働者の数が減少していることもあり、働く意欲のある人が働き方を選択できるような制度を整える必要がある、ということが背景の1つです。

残業時間と時間外労働の違い

働き方改革関連法が作られた3つの背景のうち、いずれのケースにおいても残業時間や時間外労働は関連があるキーワードとなっています。ここで注目すべきは残業時間や時間外労働という言葉の定義です。そもそも残業時間と時間外労働は似たような言葉にも思えますが、どう違うのか?についてご説明します。

残業時間=「法定時間外残業+法定時間内残業」

残業時間とは、規定の時間を過ぎてからも仕事をすることですが、その場合、割増賃金が支払われる必要がある、ということが一般的な見解です。

しかし、割増賃金が支払われる残業と支払われない残業、すなわち

・法定時間外残業

・法定時間内残業

という2つの考え方をご存知でしょうか。それぞれ順番に見ていきましょう。

①時間外労働(=法定時間外残業)とは1日8時間を超えた労働時間のこと

労働基準法により、労働時間は原則1日8時間・1週間40時間以内と決まっており、8時間を超えて働いた場合を時間外労働と言います。

その場合は、1.25倍の割増賃金が支払われなければなりません。

②所定時間外労働(=法定時間内残業)とは会社が決めた労働時間を超えた残業のこと

法定労働時間とは別に、会社の就業規則で所定労働時間というのが決められています。所定労働時間は会社によって異なり、9時~17時や9時~18時など様々です。

会社が決めた所定労働時間を超えて、8時間以内に行われた残業のことを、所定時間外労働といいます。法定労働時間(8時間)を超えてはいないからです。

尚、所定労働時間が7時間の会社で、8時間働いた場合、割増賃金を支払うかどうかは、会社の規則によって異なります。

「残業時間の上限は月45時間、年360時間に

大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月に施行された改正内容は以下の通りです。

・残業時間の上限は、原則「月45時間・年360時間」

※ただし、月45時間を超えられるのは、年間6ヶ月まで

・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも「年720時間以内」「月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内(休日労働を含む)」

(参照:厚生労働省『時間外労働の上限規制 | 働き方改革特設サイト』)

法違反の判断は、所定外労働時間ではなく、法定外労働時間の超過時間となるため、注意が必要です。

「残業時間」「時間外労働」において働き方改革関連法に沿った改革をするにあたり気をつけたい3点

今回施行された働き方改革関連法は、有給休暇を確実に取得できるようにする内容や残業時間を規制する内容などが入った上に罰則も設けられ、厳格化されました。内容をよく把握した上で、規制に触れそうな場合には即対応しなければいけません。

①罰則に注意!労働時間の管理・把握が必須

残業については、原則、月45時間かつ年間360時間以内におさめなければなりません。

通常予期できない特別の事情があって労使が合意する場合には月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内、年間720時間以内を限度に、年6ヶ月まで月45時間を超えることができますが、この100時間・80時間に限っては、時間外労働と休日労働の合計により判定されるので注意が必要です。これらの規定に違反した場合には企業に罰則が科されるようになりました。

有給休暇については、年10日以上の有給休暇が付与された労働者は、必ず5日の有給休暇を消化しなければなりません。

業務スケジュールにより有給消化が難しい場合、会社側で労働者の希望を聞きつつ有給取得日を決めて、消化させる義務があります。

②管理職の労働時間管理も義務化

これまで、管理職は割増賃金の支払いが不要であることから、厳密な労働時間の管理はされないケースが多かったのですが、過労死防止や健康管理の観点から、管理職の労働時間を管理することも義務化されました。管理職であっても労働時間を適切に把握できるような仕組みづくりが大切です。

③勤務後は一定時間以上の休息時間を設ける努力義務

会社に終電ギリギリまで残り、翌日も朝早く出社している人、いませんか?

勤務間インターバル制度の導入促進が施行され、疲労の蓄積を避けるため、次の勤務までは一定時間以上の休息時間を設けることが会社の努力義務となりました。休息時間数に法律の定めはありませんが、生活時間や睡眠時間を確保する観点から9時間以上が推奨されています。あくまで努力義務なので必須ではないのですが、勤務後は心身を休められる環境を整えていく必要があります。

「残業時間」「時間外労働」の言葉の定義を理解して働き方改革に活かしましょう

おそらく多くの会社が、残業や時間外労働の問題を抱えていることでしょう。法律に則るために体制を整えるという観点も大事ですが、一番は従業員の健康のためということを忘れてはいけません。

例えば

・事務作業の自動化やシステム化を検討し業務負荷を減らす

・入退室管理システムや勤怠管理システムを導入して就業時間と残業時間を正しく把握する

などの対策を取る必要がありますが、まずは働き方改革関連法に関する言葉の正しい定義を理解することで、働き方改革に活かしていきましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか?

今回は、

①「法定時間外残業」と「法定時間内残業」という規定があること

この違いと理解しているのとそうでないのとでは

②就業規則や労働契約書の内容、文言に違いが生じること

③ひいては、従業員との無用なトラブルを招かないように、社労士として、適切なアドバイスができる知識と説明力の構築が重要であることを学びました。

今後も、自己研鑽に励みますので、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

新着情報・お知らせ

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日