人件費ケチは時代おくれ

NEO-COMPANY 私たちの逆襲(4)1000万円の先に進化の扉

人件費ケチは時代遅れ

「賃上げは景気回復につながらない」。不況下の1996年、日本郵船元会長の故・根本二郎氏は、日経連会長として「ベアゼロ」を訴えた。雇用優先という考えはその後の賃上げ停滞を招き、日本の給与水準は先進国の中で低くなっていった。

それから30年弱。日本郵船は2024年、18%の賃上げを実施した。約5%だった日本企業の平均を大きく上回る。曽我貴也社長は「社員には稼ぐ力を発揮してもらいたい」と話す。同社の変化は、人件費を成長投資と考えるようになった日本企業を象徴する。

成長への好循環

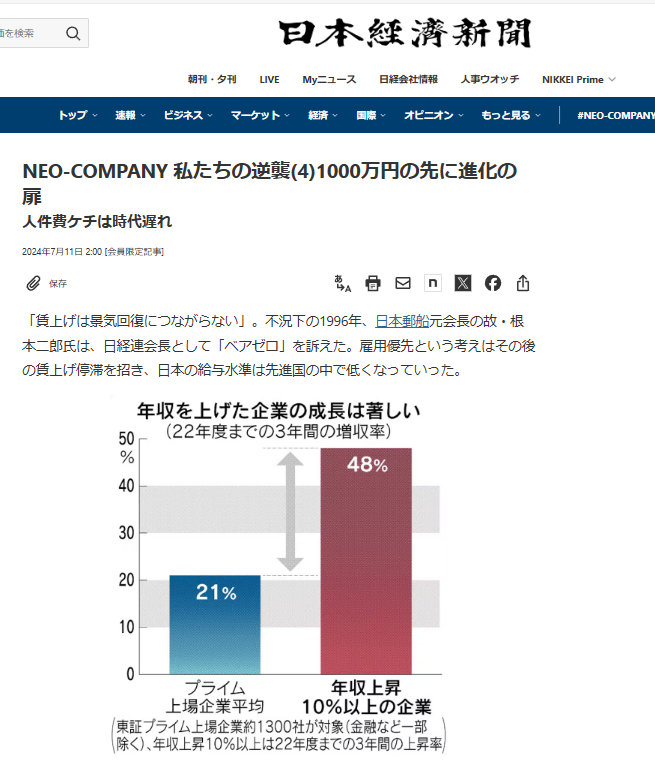

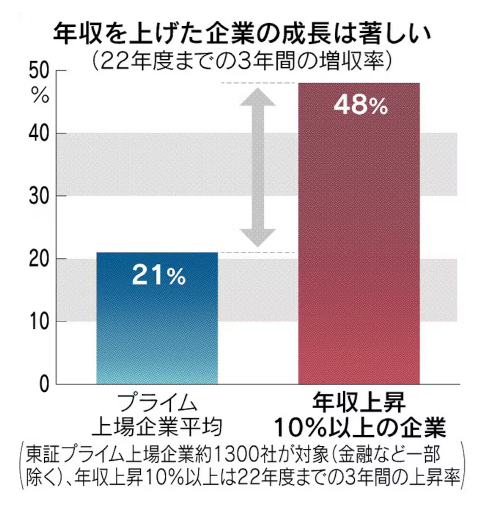

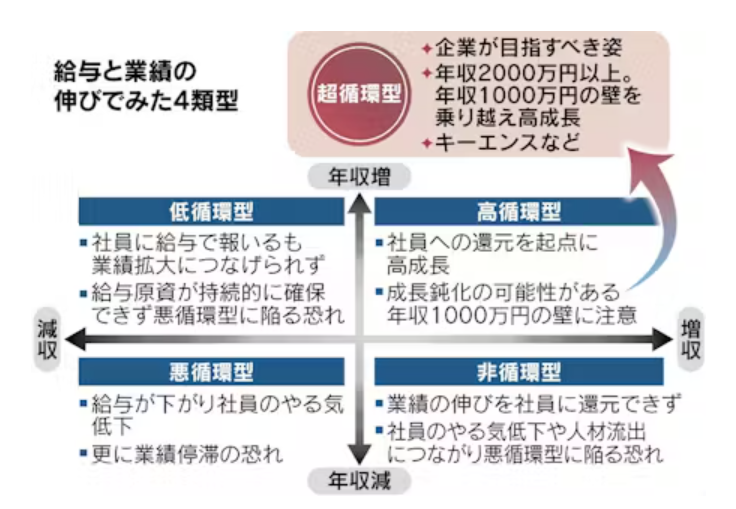

賃上げは企業の成長につながるのか。東証プライム上場企業のうち、金融などを除く約1300社の平均年収と業績の関係を調べてみた。

結果は、給与を上げた企業の強さが際立った。22年度の平均年収が3年前より10%以上高くなった企業は180社。その間、売上高は平均48%増えた。約1300社の増収率を2倍超上回る。

計測器メーカーのHIOKIは22年度の平均年収を980万円と、3年前より26%上げた。同じ期間に連結売上高は51%増え、純利益は2.4倍になった。

同社は10年代に入り、業績が低迷した。社内に漂う閉塞感をなくすために着手した施策の一つが、給与アップだった。

同時に社員が希望するプロジェクトに関われる制度なども設け、世界初の水素生成装置向け大型計測器の実用化につなげた。巣山芳計取締役は「最も大切なステークホルダー(利害関係者)は社員。社員への還元を増やし、成長への好循環につなげる」と話す。

日本企業の給与はまだ低い。米コンサル大手のマーサーによると、米大手企業の課長級の年収は約22.5万ドル(約3600万円)。日本は半分以下で、韓国や中国よりも安い。賃上げの勢いを加速しないと、優秀な人材は海外に流出する。

気になるデータがある。今回の調査では、19年度に平均年収850万~1000万円未満だった企業は、年収を上げるほど業績も伸びる傾向にあった。しかし、1000万円以上の企業は賃金と業績の伸びは必ずしも一致しなかった。

企業は成長と賃上げのサイクルを回していくなかで時に道に迷う。東芝やシャープなど、業績拡大を狙って踏み切ったM&A(合併・買収)や大型の工場投資に失敗し、後遺症に苦しんだ事例は枚挙にいとまがない。

業績も年収も上がる「高循環型」企業が、年収だけ高い「低循環型」になっては元も子もない。目指すべきは、年収が1000万円を大きく上回り、高成長も持続する「超循環型」企業だ。

解はキーエンス

超循環型の代表がキーエンスだ。23年3月時点の平均年収は2279万円と高く、業績も24年3月期まで3期連続最高益を更新した。

中田有社長は「業績を反映する給与体系が社員の経営参加意識につながっている」と話す。同社は、業績連動の賞与が年収の5割超を占める。賞与は年4回支給し、社員が業績をリアルタイムで実感しやすくしている。

元社員の1人は「部署の業績が給与に跳ね返るため、成果が出ていない同僚を周囲が手厚く育成していた」と振り返る。同社の離職率は5%前後と業界平均より低い。人材をつなぎとめ、高い競争力を維持している。

一橋大学の小野浩教授は「社員の努力や成果を適正に評価する報酬制度を通じて、社員がより成長する循環を生み出すことが大切だ」と指摘する。人への投資の拡大こそ、日本企業が巻き返すための一歩となる。

〈NEO-COMPANY 私たちの逆襲〉高成長の秘訣、高給にあり

「高循環」企業1位霞ケ関C、2位メルカリ 優秀人材確保へ 賃金アップ提示

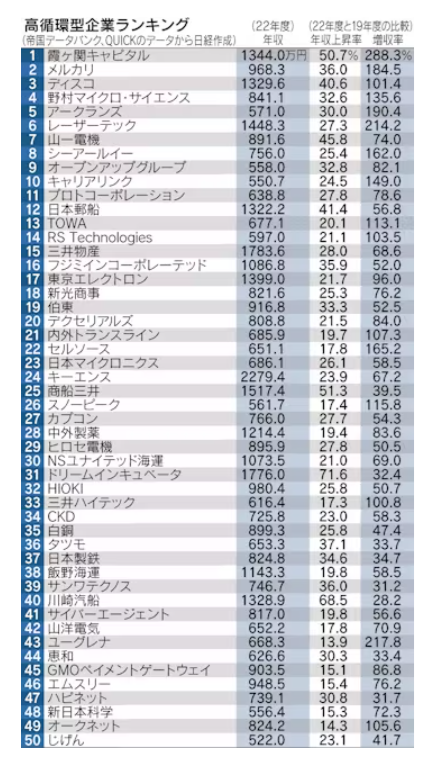

あの会社の成長の裏には給与アップがあった!? 日本経済新聞は東証プライム上場企業を対象に、高い賃上げをしながら高成長を続ける「高循環型」企業のランキングを作成した。給与を引き上げた企業は業績が伸びるが、「ブラック企業」は高年収でも成長しにくい実態も見えてきた。(1面参照)

「競争力のある報酬で報いる」。ランキングで2位に入ったメルカリは、21年に人事評価制度を更新した際に、こう明文化した。

22年度の平均年収は968万円と3年前から36%上げた。その間、売上高は2.8倍になった。

高い給与で優秀な人材を確保して、成長につなげる。その考え方をわかりやすく体現しているのが、市場価値を反映した給与提示だ。人事部門でディレクターを務める早川亜貴さんは「競合に負けない額を提示し、この会社で働く価値を見いだしてもらっている」と話す。

同社は全体の採用のうち中途が9割を占めている。優秀な中途採用者の数が業績を左右する。このため、採用候補者からの情報収集や調査会社を通じて職種ごとの給与水準を調べ、半年に1回給与を改定する。

入社した社員に対しても、頑張りを評価して給与を引き上げる仕組みづくりを徹底し、従業員のエンゲージメントを高めている。「個人が目標を達成するための行動が積み重なり、全体で大きな成果が出るようになっている」(早川さん)

賃上げを通じて優秀な従業員を確保したいのは半導体業界も同じだ。ランキング上位50社のうち、約4割を半導体関連企業が占める。生成AI(人工知能)向けを中心に需要が拡大し、最先端技術に精通した人材の獲得競争が起きている。

半導体製造装置のディスコはランキング3位に入った。3年間で年収は4割増え、売上高は約2倍となった。

人件費抑制を目的に一部のメーカーが行っている製造部門の分社化を、同社はしていない。人事制度と報酬制度を全社共通にし、「業績に応じて従業員に還元して、モチベーションが下がらないようにしている」という。

ランキング1位は、不動産開発の霞ヶ関キャピタルだった。冷凍・冷蔵向け倉庫や多人数向けホテル、ヘルスケア施設など、成長性の高い分野に狙いを定め開発を進めている。高収益を確保し給与も増やしている。

海運大手がランキング上位に入っているのも特徴だ。川崎汽船は22年以降、3年連続で基本給を底上げするベースアップ(ベア)を実施した。22年に人事責任者に着任した玉置伸哉執行役員は海外駐在経験が長く、「日本の賃金が上がらないことの異常さが身にしみて分かっていた」と話す。

給与引き上げに対する成果は一つの数字に表れている。自己都合離職率だ。過去は5%前後などで推移してきたが、足元は1%台で推移する。

調査概要 ランキングは日本経済新聞が集計し企業の人的資本に関する分析を手掛ける「人的資本理論の実証化研究会」が監修した。東証プライム上場企業(2023年3月末時点、その後上場廃止含む)のうち、年収データと売上高データがそろう従業員数100人以上の1292社が対象。

年収データは帝国データバンク、売上高データは日経NEEDSとQUICKから取得した。22年度時点と19年度時点で平均年収の伸び率と売上高の伸び率をスコア化しそれぞれを足して全体ランキングを算出した。

年収1000万円超でも… 「ブラック」なら業績伸び悩み

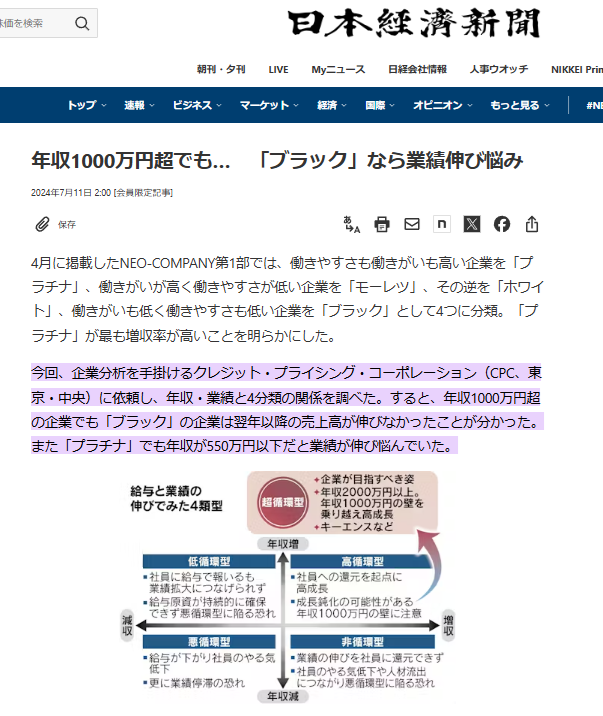

4月に掲載したNEO-COMPANY第1部では、働きやすさも働きがいも高い企業を「プラチナ」、働きがいが高く働きやすさが低い企業を「モーレツ」、その逆を「ホワイト」、働きがいも低く働きやすさも低い企業を「ブラック」として4つに分類。「プラチナ」が最も増収率が高いことを明らかにした。

今回、企業分析を手掛けるクレジット・プライシング・コーポレーション(CPC、東京・中央)に依頼し、年収・業績と4分類の関係を調べた。すると、年収1000万円超の企業でも「ブラック」の企業は翌年以降の売上高が伸びなかったことが分かった。また「プラチナ」でも年収が550万円以下だと業績が伸び悩んでいた。

2022年度時点で年収が1000万円超の企業は62社あった。2000万円超はM&Aキャピタルパートナーズとキーエンスの2社だった。

高循環型企業の中でも、年収が2000万円を超える企業は「超循環型」と呼べる。日本の給与水準は先進国の中でも低い。海外企業と人材獲得競争で戦うためには、超循環に入ることが求められる。

CPCは人工知能(AI)モデルを使って、口コミサイト「オープンワーク」に書き込まれた文章を測定。ポジティブ(前向き)なのか、ネガティブ(後ろ向き)なのかを分類し、スコア化した。スコアを基に企業を「プラチナ」「モーレツ」などに分けた。

新着情報・お知らせ

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日