「変形労働時間制とは」「フレックスタイム制とは」「シフト制とは」それぞれの特徴と違いを簡単解説

厚生労働省ホームページ 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

厚生労働省 1か月単位の変形労働時間制(リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf

変形労働時間制とシフト制の違いは?まったく異なる制度?

https://know-how.itforward.jp/modified-working-hours-system-shift/

変形労働時間制とは|制度の内容や残業の概念をわかりやすく解説

変形労働時間制とシフト制の違いは?まったく異なる制度? – ヨケン(予見) (yokens.jp)

1か月単位の変形労働時間制導入の手引き(東京労働局)

http://midori-r.com/kyotei/1getutebiki.pdf

1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届

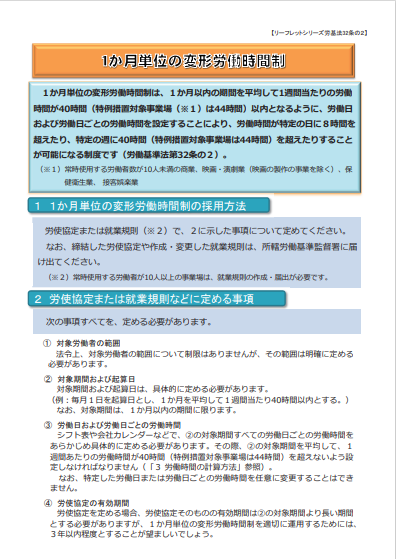

1か月単位の変形労働時間制とは

1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場(※1)は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です(労働基準法第32条の2)。

(※1)常時使⽤する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、 接客娯楽業

1.1か月単位の変形労働時間制の採用方法

労使協定または就業規則(※2)で、2に示した事項について定めてください。

なお、締結した労使協定や作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署に届け出てください。

(※2)常時使⽤する労働者が10人以上の事業場は、就業規則の作成・届出が必要です。

2.労使協定または就業規則などに定める事項

次の事項すべてを、定める必要があります。

① 対象労働者の範囲

法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。

② 対象期間および起算日

対象期間および起算日は、具体的に定める必要があります。

(例:毎⽉1日を起算日とし、1か⽉を平均して1週間当たり40時間以内とする。)

なお、対象期間は、1か⽉以内の期間に限ります。

③ 労働日および労働日ごとの労働時間

シフト表や会社カレンダーなどで、②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、②の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定しなければなりません(「3 労働時間の計算方法」参照)。なお、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。

④ 労使協定の有効期間

労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は②の対象期間より⻑い期間とする必要がありますが、1か⽉単位の変形労働時間制を適切に運⽤するためには、3年以内程度とすることが望ましいでしょう。

3.労働時間の計算方法

対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないためには、対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時間以下とする必要があります。

4.割増賃金の支払い

1か⽉単位の変形労働時間制を採⽤した場合、割増賃⾦の⽀払いが必要な時間外労働となる時間は以下のとおりです。

① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

② 1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)

③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)

(注1)育児を行う者などへの配慮

育児を⾏う者、⽼人などの介護を⾏う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児などに必要な時間を確保できるよう配慮しなければなりません。

(注2) 1か月単位の変形労働時間制を採用できない者

・ 満18歳未満の年少者(ただし、満15歳以上満18歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3⽉31日までの間を除く)については、1週間48時間、1日8時間を超えない範囲で採⽤可)

・ 妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない⼥性)が請求した場合

変形労働時間制とシフト制の違いは?まったく異なる制度?

変形労働時間制とシフト制は、労働日や労働時間が一定でない勤務表に従って勤務するという外形こそ似ていますが、その趣旨から効果までまったく別の制度です。

変形労働時間制は労働時間制度の一つであるのに対し、シフト制はあくまでも勤務形態の一つにすぎず、労働基準法に定められている制度ではありません。

シフト制とフレックスタイム制との違いにも触れながら、自社環境にマッチした制度の導入へとつなげましょう。

1.変形労働時間制は一斉勤務、シフト制は交替勤務

変形労働時間制とシフト制の違いを端的に述べると「一斉勤務か交替勤務か」ということになりますが、実際には様々な面で相違がみられます。

2.シフト制とは

シフト制は、労働者ごとに勤務する曜日や時間帯が異なる勤務形態で、典型的な例がコンビニエンスストアや病院です。

これらの店舗・施設では、原則24時間にわたって来店・来院対応ができる環境を整備する必要があります。

そこで、複数に分けられた時間帯ごとに労働者が入れ替わり業務を遂行します。

シフト制には主に、2交替制もしくは3交替制の2種類が採用されます。

3交替制であれば、8:00~16:00、16:00~24:00、24:00~8:00など、8時間ごとに分割するのが一般的です。

シフト制は、労働者ごとに勤務時間(シフト時間)が異なり、一律に決まっていません。

管理監督者は各労働者の労働時間、月単位、週単位の勤務日時を、事前にシフト表などを用いて明示して説明しなければなりません。

3.シフト制のメリットとデメリット

シフト制導入による会社側のメリットの一つは、顧客対応が可能な営業時間を増やせる点で、コンビニエンスストアの24時間営業は、シフト制によって可能になります。

また、交替勤務により、労働者の残業時間を抑えることで残業代を減らせる効果があります。

労働者のメリットは、朝の通勤ラッシュなどを回避できる点や、平日の休暇を取得しやすい点などがあります。

一方、会社側のデメリットとしては、曜日や勤務時間帯によっては勤務可能な労働者を確保しにくい点があります。

例えば、土日や祝日、深夜帯の時間は、相対的に労働者の確保は難しくなります。

労働者のデメリットとしては、繁閑の影響を受けやすいという点です。

繁忙期に人手不足で休暇を取得できないケースがある反面、逆に閑散期ではシフトに入れる回数が制限され収入が減ってしまうケースがあります。

4.変形労働時間制とシフト制の違い

変形労働時間制は、週や期間ごとに決められた枠の中で労働時間をやり繰りする制度で、繁忙期と閑散期に合わせて所定労働時間の調整が可能です。

対象となる労働者には同じ労働日・労働時間が適用されて一斉勤務になります。

ただし、労働時間、対象者の範囲、対象期間などを細かく決定した就業規則の変更や労使協定の締結が必要です。

一方、シフト制は交替勤務になります。

シフト制は法定労働時間を超えないように、複数の労働者であらかじめ決められたシフトごとに交替勤務をします。

5.変形労働時間制事業場でシフト制を取り入れる

変形労働時間制を導入している事業場では、シフト制を併用することも珍しくありません。

あらかじめ労働者の労働時間を把握し、変形労働時間制で決定した所定労働時間でシフト表を使用して、各労働者に割り当てていきます。

シフトを組んだ時点で、既に特定の労働者の予定勤務時間が、期間内の所定労働時間を超えていたということが起こらないように注意が必要です。

また、部署や職種によって変形労働時間制の適用を分けている場合は、労働者ごとに所定労働時間やシフト表が異なってくるケースもあるため、注意が必要です。

シフト表の運用については、労働者への事前の説明は当然として、作成後のシフト表を周知徹底して労働者の誤解を招かないことが重要です。

6.フレックスタイム制とシフト制の違い(時間外労働の計算方法)

フレックスタイム制とシフト制は、勤務時間が一定でないという共通点があります。

一方で決定的な違いとして、割増賃金の対象となる時間外労働の計算方法が挙げられます。

フレックスタイム制の場合は、清算期間と呼ばれる制度の対象期間における総労働時間の超過分を時間外労働として計算します。

対してシフト制の場合は、労働基準法の原則である1日8時間、週40時間の法定労働時間が適用されるため、それぞれの超過分を時間外労働として計算します。

また、フレックスタイム制では労働時間帯を決定するのは労働者ですが、シフト制は会社が定めた労働日や時間帯から選択できるに過ぎません。

シフト制でもある程度は労働日や勤務時間帯に関する希望が通るケースもありますが、基本的に決定権は会社になりますので、フレックスタイム制と比較すると自由度は低いです。

7.変形労働時間制もシフト制も、勤怠管理システムは必須

変形労働時間制を単体で運用する場合でも、シフト制と併用する場合でも、労働者ごとに労働時間を適切に管理する必要があります。

新着情報・お知らせ

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日