商法・会社法の重要な判例名をご紹介いたします。

商法・会社法重要判例のご紹介

1. 商人資格の取得時期(最判昭47.2.24)

自然人が商人資格を取得するとされる、開業準備行為とは何か。

2. 営業の譲渡(事業の譲渡)(最大判昭40.9.22)

営業譲渡(事業譲渡)の意義。

3. 見せ金(最判昭38.12.6)

見せ金による株式払込の効力。

4. 定款による株式譲渡制限(最判昭48.6.15)

定款による譲渡制限に違反した株式譲渡の効力

5. 名義書換(最判昭47.7.28)

名義書換の不当拒絶と株式譲渡人の地位

6. 定款による代理人資格の制限(最判昭43.11.11)

定款による議決権行使の代理人資格の制限は、有効か。

7. 他の株主に対する招集手続の瑕疵(最判昭42.9.28)

株主は、他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由にして、株主総会決議取り消しの訴えを提起できるか。

8. 取締役会決議の瑕疵(最判昭44.12.2)

招集手続の瑕疵と取締役会決議の効力。

9. 代表権の濫用(最判昭38.9.5)

代表取締役が代表権を濫用した場合における当該行為の効力。

10.利益相反取引(最判昭49.9.26)

株主全員の合意がある場合であっても、取締役会の承認を要するか。

11.役員の報酬(最判昭39.12.11)

役員の報酬・退職慰労金の意義と決定方法。

12.取締役の第三者に対する責任(最大判昭44.11.26)

会社法429条1項の「取締役の第三者に対する責任」の法的性質は何か。

商法・会社法重要判例のご紹介

(判例名・事案・争点・判旨・ポイント)

1. 商人資格の取得時期(最判昭47.2.24)

(事案)

Yは、映画館開業の準備資金とする旨を告げてXから金銭を借り入れた。その後、Xの貸金請求に対し、商法522条による5年の商事消滅時効を援用した。

(争点)

自然人が商人資格を取得するとされる、開業準備行為とは何か。

(判旨)

「特定の営業を開始する目的でその準備行為をした者は、その行為により営業を開始する意思を実現したものであって、これにより承認たる資格を取得するのであるから、その準備行為もまた商人がその営業のためにする行為として商行為となるものであることは、当裁判所の判例とするところである。そして、その準備行為は、相手方はもとよりそれ以外の者にも客観的に開業準備行為と認められうるものであることを要すると解すべきところ、単に金銭を借り入れるごとき行為は、特段の事情のないかぎり、その外形からはその行為がいかなる目的でなされるものであるかを知ることができないから、その行為者の主観的目的によって直ちにこれを開業準備行為であるとすることはできない。もっとも、その場合においても、取引の相手方が、この事情を知悉している場合には、開業準備行為としてこれに商行為性を認めるのが相当である。ところで、本件において原審の確定するところによれば、上告人は、被上告人に対し本件金員を貸与するにあたっては、被上告人が映画館開業の準備資金としてこれを借り受けるものであることを知悉していたというのであって、右事実認定は原判決列挙の証拠に照らして肯認することができるから、右消費貸借契約を商行為として、これに商法522条を適用した原審の判断は相当であって、原判決に所論の違法はない。」

(ポイント)

開業準備行為とは、相手方以外の者にも客観的に開業準備行為と認められ得るものであることを要する。単に金銭を借り入れる行為は、特段の事情のない限り、その外形からはいかなる目的で行われたか知ることができないから、その行為者の主観的目的のみで直ちに開業準備行為とすることができないから、その行為者の主観的目的のみで直ちに開業準備行為とすることはできない。もっとも、その場合でも、取引の相手方が、事情を熟知している場合には、開業準備行為として商行為性を認める。

すなわち、開業準備行為は、客観的に開業準備行為と認められ得るものであるのが原則。

2. 営業の譲渡(事業の譲渡)(最大判昭40.9.22)

(事案)

X株式会社は、製材加工・製品販売を主たる事業としていたが、営業不振のため一時休業して、製材工場の土地建物と運搬用軌道設備を、Y組合に対し、Xが必要とするときは返還する約束で、無償貸与した。その後、Xが当該物件の返還を求めたがYが応じないので、Xはその明渡しを求めて訴えを提起した。

これに対してYは、XY間で工場を代金580万円で売買し所有権移転登記がなされたので、当該物件はYの所有に属する主張として、Yの所有権および契約関係の確認を求めた。

しかし、Xは、当該物件はXの主要な目的事業を遂行するための唯一の施設であって、これを失えばXは営業を継続できないから、本件売買は商法245条1項1号にいう営業承認がなされていないことを理由に、Yのいう売買契約は無効であると主張した。

(争点)

営業譲渡(事業譲渡)の意義。

(判旨)

「商法245条1項1号(現会社法467条1項1号2号)によって特別決議を経ることを必要とする営業の譲渡(現「事情の譲渡」)とは、同法24条(現会社法21条)以下にいう営業の譲渡(現「営業の譲渡」)と同一意義であって、営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること、詳言すれば、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条(現会社法21条)に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうものと解するのが相当である。

所論は、要するに、右判示のような見解を採るときは、譲渡会社またはその株主の利益が害される危険があることを力説した上、営業の譲渡とは、いわゆる機能的財産の移転を目的とする契約であり、営業が譲受人に移転し受継されるのを通例とするが、必ずしもそのように狭く解すべきではなく、かかる機能的財産を構成している重要な営業用財産が一括して譲渡され、その結果譲渡会社の運命に重大な影響を及ぼすような場合、たとえば譲渡会社がその結果営業を遂行できなくなるような場合において、当事者がその結果を予見しているときは、いわゆる狭義の「営業譲渡」の場合に準じて、当該会社の株主総会の特別決議を要するものと解するのが相当である、というにある。

しかしながら、商法245条1項1号の規定の制定およびその改正の経緯に照しても、右法条に営業の譲渡という文言が採用されているのは、商法総則における既定概念であり、その内容も比較的に明らかな右文言を用いることによって、譲渡会社がする単なる営業用財産の譲渡ではなく、それよりも重要である営業の譲渡に該当するものについて規制を加えることとし、併せて法律関係の明確性と取引の安全を企図しているものと理解される。前示所論のように解することは、明らかに前示法条の文理に反し、法解釈の統一性、安全性を害するばかりでなく、その譲渡が無効であるかどうかが、譲渡の相手方または第三者にとっては必ずしも詳らかにしえない譲渡会社の内部的事情によって左右される結果を認めることとなり、前判示のように解する場合に比較して、法律関係の明確性ないし取引の安全を害するおそれも多く、右所論のような拡張解釈は、法解釈の限度を逸脱するものというほかはない。」

(ポイント)

会社法467条1項1号2号によって特別決議を経ることを必要とする事業の譲渡とは、

同法21条以下にいう事業の譲渡と同一意義であって、事業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること、詳しくは、一定の事業目的のため組織化され有機的一体として機能すること、詳しくは、一定の事業目的のための組織化され有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法21条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。

特別決議を要する「事業の譲渡」(会社法467条1項1号2号)

=競業避止義務を負う「事業の譲渡」(同法21条)

3. 見せ金(最判昭38.12.6)

(事案)

A株式会社は、資本金200万円全額払込済みの会社として昭和24年11月5日に設立された。しかし、被上告人Yは、発起人総代として、同じく発起人である他の被上告人から設立事務一切を委任されて、株式の払込みについては、Yが主債務者となり他の被上告人が連帯保証人になって、B銀行支店から200万円を借り受け、その200万円を払込取扱銀行である同銀行支店に株式払込金として一括払い込む方法をとったうえで、同支店から払込金保管証明書の発行を得て設立登記手続を進め、登記により会社が成立した後、同会社は払込金200万円の払戻しを受けて、これをYに貸し付け、Yはそれを同支店に対する前記借入金債務の弁済にあてた。

A会社の債務者である上告人Xは、同会社に資力がないため弁済を受けられないので、上記のような手続により設立されたA会社は仮装の払込みにより設立登記を経由したもので、現実には様式の払込みがないから、発起人Yらは商法192条2項による払込義務を免れないにもかかわらず、会社がその請求をなさないゆえ、自己のA会社に対する債権を保全するため同会社に代位して、Yらに対し見払込株金200万円等の支払いを求めて、訴えを提起した。

関係図

A会社(Y) ←③払戻し B銀行支店

↓ ↑

④弁済 ②払込み

B銀行支店 →①借受け 発起人Y

(争点)

見せ金による株式払込の効力。

(判旨)

「株式の払込は、株式会社の設立にあたってその営業活動の基盤たる資本の充実を計ることを目的とするものであるから、これにより現実に営業活動の基盤たる資本の充実を計ばならないものであって、このことは、現実の払込確保のため商法が幾多の規定を設けていることに徴しても明らかなところである。従って、当初から真実の株式の払込として会社資金を確保する意図はなく、一時的の借入金を以て単に払込の外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに右払込金を払い戻してこれを借入金に返済する場合の如きは、右会社の営業資金はなんら確保されたことにはならないのであって、かかる払込みは、単に外見上株式払込の形式こそ整えているが、実質的には到底払込みがあったものとは解し得ず、払込としての効力を有しないものといわなければならない。しかして本件委ついてこれを見るに、原判決の確定するところによれば、訴外A株式会社は資本金200万円全額払込ずみの株式会社として昭和24年11月5日その設立登記を経由したものであるが、被上告人Yは、発起人総代として同じく発起人たるその余の被上告人らから、設立事務一切を委任されて担当し、株式払込については、被上告人Yが主債務者としてその余の被上告人らのため一括して訴外B銀行名古屋支店から金200万円を借り受け、その後右200万円を借り受け、その後右金200万円を払込取扱銀行である右銀行支店に株式払込金として一括払込み、同支店から払込金保管証明書の発行を得て設立登記手続を進め、右手続を終えて会社成立後、同会社は右銀行支店から株金200万円んお払戻を受けた上、被上告人Yに右金200万円を貸し付け、同被上告人はこれを同銀行支店に対する前記借入金200万円の債務の弁済にあてたというのであって、会社成立後前記借入金を返済するまでの期間の長短、右払込金が会社資金として運用された事実の有無、或は右借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無等、その如何によっては本件株式の払込が実質的には会社の資金とする意図なく単に払込の外形を装ったに過ぎないものであり、従って株式の払込としての効力を有しないものではないかとの疑いがあるのみならず、むしろ記録によれば、被上告人Yの前記銀行支店に対する借入金200万円の弁済は会社成立後間もない時期であって、右株式払込金が実質的に会社の資金として確保されたものではない事情が窺われないでもない。然るに、原審がかかる事情につきなんら審理を尽くさず、従ってなんら特段の事情を判示することなく、本件株式の払込につき単にその外形のみに着目してこれを有効な払込と認めて被上告人らの本件株式払込責任を否定したのは、審理不尽理由不備の違法があるものといわざるを得ない。」

(ポイント)

当社から真実の株式の払込として会社資金を確保する意図がなく、一時的な借入金をもって単に払込みの外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに払込金を払い戻してこれを借入先に返済する場合、会社の営業資金はなんら確保されたことにはならないので、このような払込には、単に外見上払込みの形式こそ備えているが、実質的には払込があったものとはいえず、払込みとしての効力を有しない。

つまり、見せ金による株式払込みは無効である。

4. 定款による株式譲渡制限(最判昭48.6.15)

(事案)

A株式会社は、Yに対し、約3000万円の代金債務を負担していたが、A会社がその支払いの猶予をうけるにあたって、A会社代表取締役Xは、Yの求めに応じて、X(およびその家族)が所有するA会社株式約39万株を担保として交付した。Xは、交付が株式の譲渡担保の設定に当たるとすれば、A会社の定款により株式の譲渡が制限されているのに、取締役会の承認がなかったから無効である、と主張した。

【関係図】

A株式会社

↑ 承認なし

株主X → Y

譲渡担保

(争点)

定款による譲渡制限に違反した株式譲渡の効力

(判旨)

「商法204条1項但書(現会社法107条1項1号、108条1項4号)は、株式の譲渡につき、定款をもって取締役会の承認を要する旨定めることを妨げないと規定し、株式の譲渡性の制限を許しているが、その立法趣旨は、もっぱら会社にとって好ましくない者が株主となることを防止することにあると解される。そして、右のような譲渡制限の趣旨と、一方株式の譲渡が本来自由であるべきこととに鑑みると、定款に前述のような定めがある場合に取締役会の承認をえずにされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効であると解するのが相当である。

ところで、株式を譲渡担保に供することは、商法204条1項にいう株式の譲渡にあたると解すべきであるから、叙上の場合と同様、株式の譲渡につき定款による制限のある場合に、株式が譲渡担保に供されることにつき取締役会の承認をえていなくとも、当事者間では、有効なものとして、株式の権利移転の効力を生ずるものというべきである。」

(ポイント)

定款による譲渡制限に違反した株式の譲渡は、会社に対する関係では無効であるが、譲渡当事者間では有効である。

このように、対会社と当事者間との関係を、相対的に考える。

5. 名義書換(最判昭47.7.28)

(事案)

Y株式会社は、取締役会で、昭和35年2月29日午後5時現在の株主名簿に記載されている株主に対し、その所有株式1株に対して新株2株を割り当てる旨の決議をした。Xは、基準日当時、Y会社の株主名簿に500株の株主として記載されていたので、Y会社は、Xに新株割当の通知書および株式申込用紙を送り、Xは1000株の新株引受けの申込みをし、申込証拠金5万円を払い込んだ。

ところで、Xは基準日に先立つ同年1月28日、旧株式500株をAに譲渡し、Aは同年2月16日にY会社に名義書換を請求したが、Y会社の過失により、割当通知は誤りであるから撤回するとXに通知し、申込証拠金をXに返した。

そこで、XはYに対し、新株1000株を自分に引き渡せと請求して訴えを提起し、これに対しY会社は、Xは新株割当当日において実質的株主ではないから新株引受権を有さず、したがってXに対してなした新株割当通知は無効であると抗弁した。

(争点)

名義書換の不当拒絶と株式譲渡人の地位。

(判旨)

「原判決の確定したところによれば、被上告会社は昭和34年12月2日取締役会において、同会社の新株式発行につき、(―)新株式は昭和35年2月29日午後5時現在、株主名簿に記載されている株主に対し、その所有株式1株につき新株2株の割合で割り当てる。(二)新株式の申込期間は同年4月25日より5月10日までとする、(三)払込期日は同年5月21日とする、(四)申込証拠金は1株につき金50円とし、払込期日に払込金に充当する旨を決議したところ、上告人は右基準日以前の同年1月28日その有する旧株式500株を訴外Aに譲渡し、同訴外人は同年2月16日被上告会社に株式名義書換の請求をしたけれども、被上告会社の過失により右書換は行われていなかったので、右基準日当時も依然として上告人が500株の株主として記載されていただめ、被上告会社は同年4月25日上告人に1,000株の新株割当の通知をなし、上告人は1,000株の申込みをするとともに証拠金50,000円の払込みをしたというのである。

思うに、正当の事由なくして株式の名義書換請求を拒絶した会社は、その書換のないことを理由としてその譲渡を否認し得ないのであり(大審院昭和3年7月6日判決参照)、従って、このような場合には、会社は株式譲受人を株主として取り扱うことを得ない。そして、この理は会社が過失により株式譲受人から名義書換請求があったのにかかわらず、その書換をしなかったときにおいても、同様であると解すべきである。

今この見地に立って本件を見るに、訴外Aは上告人から譲り受けた株式につき、前記基準日以前に違法に名義書換請求をしたのにかかわらず、被上告会社は過失によってその書換をしなかったというのであるから、右株式について名義書換がなされていないけれども、被上告会社は右訴外人を株主として取り扱うことを要し、譲渡人たつ上告人を株主として取り扱い得ないことは明らかなところであり、従って、右基準日に株主であったことを前提として新株式の交付を求める上告人の本訴請求を排斥した原審の判断は正当である。

被上告会社が上告人に対してなした新株割当通知は、引受権を有しない者に対してなされたものであり、また、上告人の被上会社に対してなした新株引受申込は引受権を有しない者によってなされたものであって、いずれも無効である旨の原審の判断は、正当であり、その判断の過程に所論違法はない。」

(ポイント)

正当な理由なしに株式の名義書換請求を拒絶した会社は、その書換えのないことを理由としてその譲渡を否認できないので、会社は株式譲受人を株主として取り扱うことを要し、株主名簿上に株主として記載されている譲受人を株主として取り扱うことはない。

株主譲受人から名義書換請求があったのに、会社が過失により書換えをしなかったときも、同様である。

6. 定款による代理人資格の制限(最判昭43.11.11)

(事案)

清算中のY株式会社におい株主Xの請求により臨時株主総会が招集されたところ、会日において総会が分裂し、一方の総会では、Xが議長となり清算人Aの解任と辞任者B選任を決議したが、他方の総会では、CDら6名が集まって清算人Aの辞任の承認と後任者C選任を決議した。

そこでXは、他方の総会におけるC清算人選任決議について訴えを提起し、請求として不存在確認などを求めた。その理由として、CDらは株主でないこと、およびDが株主Aらを代理して議決権を行使したことは代理人を株主に限る定款の規定に違反することを挙げた。

(争点)

定款による議決権行使の代理人資格の制限は、有効か。

(判旨)

「所論は、議決権行使の代理人を株主にかざる旨の定款の規定は、商法239条3項(現会社法310条1項)に違反して無効である旨主張する。しかし、同条項は、議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由がある場合に、定款の規定により、相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものとは解されず、右代理人は株主にかざる旨の所論上告会社の定款の規定は、株主総会が、株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができるから、右商法239条3項に反することなく、有効であると解するのが相当である。」

(ポイント)

会社法310条1項は、議決権を行使する代理人資格を制限すべき合理的理由がある場合に、定款規定により、相当と認められる程度の制限を加えることまで禁止したものではなく、「代理人は株主に限る」旨の会社の定款規定は、株主総会が、株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものであり、合理的理由による相当程度の制限であるから、同条項に反さず有効である。

7. 他の株主に対する招集手続の瑕疵(最判昭42.9.28)

(事案)

XはY株式会社の株主であるが、昭和33年2月10日にY会社の株式7000株をAらに譲渡し、Aらは同月13日にY会社に対し譲り受けた株券を提出して株主名の名義書換を請求したが、Y会社は株券を預かりながら名義書換をしなかった。他方、Y会社は昭和33年4月4日に臨時株主総会を、同年5月31日に定時株主総会を開催したが、Y会社はこれらの株主総会の招集にあたって、Aらに招集通知をしなかった。

そこで、Xは、Y会社は前記7000株の株式につき名義書換を不当に拒否しており、その場合、会社は株式の移転を拒否できないものであるから、Y会社は前記株主総会の招集にあたってAらに対しても招集通知をなすべきであるにもかかわらずその通知をしえとらず、したがって総会はいずれもその招集手続に違法がありその決議は通り消されるべきであるとして、Y会社に対して決議取消しの訴えを提起した。

(争点)

株主は、他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由にして、株主総会決議取り消しの訴えを提起できるか。

(判旨)

「上告会社は、正当な理由がないのに、株主名簿の名義書換に応じないことは、炉雲氏第一点において説示したとおりであるから、新株主である訴外Aらが株主名簿に記載されていないという事由を主張することは許されず、かかる新株主Aらに招集通知を欠く株主総会の招集手続は違法である旨の原審の判断は、誠意等である。

株主は自己に対する株主総会招集手続に瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続に瑕疵のある場合には、決議取消の訴を提起し得るのであるから、被上告人が株主たるAらに対する招集手続の瑕疵を理由として本件決議取消の訴えを提起したのは正当であり、何等所論の違法はない。しかして、原審認定の事実関係の下においては、訴外Aらが総会招集の通知を受けず議決権を行使し得なかったことが、本件総会の決議に及ぼさないとのことを認めるべき証拠はないとした原審の判断も正当である。もっとも裁判所は諸般の事情を斟酌して株主総会の決議取消を不適当とするときは取消の訴えを棄却することを要するが、原審認定の事実関係の下においてはかかる事情も認められない。」

(ポイント)

株主は自己に対する株主総会招集手続に瑕疵がなくても、他の株主に対する招集手続に瑕疵のある場合には、株主総会決議取消しの訴えを提起できる。8. 取締役会決議の瑕疵(最判昭44.12.2)

8. 取締役会決議の瑕疵(最判昭44.12.2)

(事案)

X会社が、手形金の支払いを求めたところ、Y会社は(代表取締役A)は、資金の借り入れおよび手形の振り出しには、Y会社の取締役会の承認を必要とするのに、承認の決議に際し、取締役6名のうち2名(B、C)に招集通知がなく、両名が欠席したまま他の4名で承認がなされたから、決議は無効であり、したがって手形の支払義務はない、と主張した。

なお、前代表者であったBは、資金関係の事情から、いわば名目的に取締役に名を連ねているにすぎず、Y会社の業務執行はほとんどAおよび他の取締役によって取り決められていたという事情があった。

(争点)

招集手続の瑕疵と取締役会決議の効力。

(判旨)

「取締役会を招集するにあたり、取締役全員に対してその通知を発しなければならないことは、商法259条の2(現会社法368条1項)の規定に徴して明らかであり、所論のように、たんに名目的に取締役の地位にあるにすぎない者に対しては右通知を発することを要しないと解すべき合理的根拠はない。

取締役会の開催にあたり、取締役の一部の者に対する招集通知を欠くことにより、その招集手続に瑕疵があるときは、特段の事情のないかぎり、右瑕疵のある招集手続に基づいて開かれた取締役会の決議は無効になると解すべきであるが、この場合においても、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響のないと認めるべき特段の事情があるときは、右の瑕疵は決議の効力に影響がないものとして、決議は有効になると解するのが相当である。

しかるところ、記録に徴すれば、第一審判決は、右の法理に基づき、被上告会社取締役会において本件取引に対する承認決議がなされた際の事情を認定したうえ、右取締役会に出席しなかった訴外BおよびCに対しては取締役会の招集通知がなされなかったが、右Bはいわば名目的に取締役に名を連ねているにすぎず、したがって、同人らに対して適法に招集通知がなされ、同人らが取締役会に出席したとしても、前記承認の意思決定に影響がなかったものと認められるとし、本件承認決議が有効になされたものとの判断を示したところ、上告人は、原審において右判断を援用し、本件決議の有効性を主張していることが認められるから、上告人は、原審において前記特段の事情を主張していたものと解すべきである。しかるに、原判決は、本件取締役会の開催については、取締役の一人であるBに対し招集通知がなされていなかったこと(Cに対する招集手続については確定するところがない。)BおよびCが前記取締役会に出席しないまま前記承認決議がなされたこと、右両名がのちに右決議内容を承認した事実は認められないことを確定しただけで、上告人の前記主張については格別の判断を示さないまま本件承認決議は無効であると断定し、これが有効であることを前提とする上告人の請求を排斥しているのである。」

(ポイント)

取締役会の招集にあたり、取締役会の一部の者に対する招集通知を欠くことにより、その招集手続に瑕疵があるときに、特段の事情のない限り、瑕疵のある招集手続に基づいて開かれた取締役会の決議は無効になる。ただし、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情のあるときは、その瑕疵は決議の効力に影響がないものとして、決議は有効になる。

つまり、原則としては無効だが、例外として有効ということ。

9. 代表権の濫用(最判昭38.9.5)

(事案)

Aは、登記簿上はX会社の代表権原があるのに乗じて、自己の利益のために、X会社所有の建物をY会社に売り渡した。

【関係図】

X会社

↓

代表取締役A → 相手方Y

(争点)

代表取締役が代表権を濫用した場合における当該行為の効力。

(判旨)

「株式会社の大法取締役が、自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為wpなした場合において、相手方が右代表取締役の真意を知りまたは知り得べきものであったときは、民法93条但書の規定を類推し、右の法律行為はその効力を生じないものと解するのが相当である。

しかるに、原判決は、訴外Aは、登記簿上上告会社の代表権限があるのを幸い、自己の利益のために、上告会社所有の本件建物を被上告会社に売り渡したものであり、被上告会社は右の事情を知りながら悪意でこれを買い受けたものであるから、右の売買契約は無効である旨の上告会社の抗弁に対し、代表取締役が会社を代表して行為する場合に、その経済的利益を自己におさめる底意があったという事実は何ら会社に対する効果に影響はないとの理由により、果たして上告会社が主張するとおり、訴外Aに背任的な権限濫用の行為があったか否か、また、被上告人の知情の点如何を審理判断することなく、たやすくこれを排斥しているのであって、ひつきよう法令の解釈を誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法あるを免れない。従って、論旨は理由があり、原判決は破棄すべきものである。」

(ポイント)

代表取締役が、自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為を行った場合において、相手方が代表取締役の真意を知りまたは知ることができたときは、民法93条ただし書きの規定を類推して、その法律行為は効力を生じない。つまり、例外として、無効となる。

10.利益相反取引(最判昭49.9.26)

(事案)

A,Xなどの5名は、昭和25年にM株式会社を設立し、その5名で経営にあたり、Y株式会社等の傍系会社を設立し資産の増殖をはかった。昭和36年、Aら5名の間で会社資産を5者間で分配し、共同事業関係を解消しようとの話がおこり、Y会社の全株式1万8000株はM会社が所有していたが、5名の協議によりこれをA・X間で配分することが合意された。なお、当時XはM会社の取締役であった。この間資産分割をめぐって次第に争いが生じたが、XがY会社に関するすべての権利を放置する旨の合意が昭和39年に成立したことが認定されている。そして、昭和40年、Xは、自らをY会社の7000株の株主と主張しつつ、Y会社の解散判決を求めて訴えた。

第一審は、Y会社の株券が未発行なのでM会社からXへの株式譲渡はY会社に対し効力を生ぜず、XはY会社に株主であることを主張できないとして、訴えを却下。原審は、M会社からXへの株式譲渡は商法265条違反で無効であるとのY会社の主張に対し、M会社の実質は民法上の組合であるから265条は適用の余地がないとし、同様に204条2項の適用をY会社について論ずることも意味をなさないとしたが、XはY会社名義の資質に対する自己の持分を放棄した結果Y会社の株主たる地位を喪失したものと認定して、控訴を棄却」。

【関係図】

M会社 →株式譲渡(利益相反取引) 取締役X

↑

取締役会の承認なし

↑

but

株主全員の合意あり

(争点)

株主全員の合意がある場合であっても、取締役会の承認を要するか。

(判旨)

[思うに、法律上会社はすべて法人とされているところ、その法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するため濫用される場合のように、法人格を認めることがその本来の目的に照らして許されるべきでないときには法人格を否認することのできることは、当裁判所の判例(昭和43年(オ)第877号、同44年2月27日第一小法廷判決)とするところであるが、右法理の適用は慎重にされるべきであって、原審認定の会社の設立の経緯、株式、資産の所有関係、経営の実態等前記事実によって直ちに前記各会社の法人格を否認し、これを民法上の組合であるとした原審の判断は、にわかに首肯することはできない。

しかしながら、商法265条(現会社法356条1項2号、365条1項)が取締役と会社との取引につき取締役会の承認を要する旨を定めている趣旨は、取締役がその地位を利用して会社との取引をし、自己又は第三者の利益をはかり、会社ひいて株主に利用して会社との取引をし、自己又は第三者の利益をはかり、会社ひいて株主に不測の損害を蒙らせることを防止することにあると解されるところ、原審の適法に確定したところによると、M会社から上告人への株主の譲渡は、M会社の実質上の株主の全員であるAら前記5名の合意によってなされたものというのであるから、このように株主全員の合意がある以上、別に取締役会の承認を要しないことは、上述のように会社の利益保護を目的とする商法265条の立法趣旨に照らし当然であって、右譲渡の効力を否定することは許されないものといわなければならない。

また、被上告人会社の株券は未発行であるから、前記各株式の譲渡は商法204条2項(現会社法128条2項)にいう株券発行前の譲渡にあたるが、原審認定の事実関係のもとにおいては、同社は不当に株券の発行を遅滞しているものと認められるから、株券発行前であることを理由に株式譲渡の効力を否定することは許されないものというべきである(最高裁昭和39年(オ)第883号、同47年11月8日大法廷判決参照)。

以上によると、M会社及び被上告人会社を民法上の組合とした原審の判断は是認することができないが、本件各株式の譲渡を有効とし、これにより上告人が被上告人会社の株主たる地位を喪失したものと認め同人には本訴の原告適格がなく、本訴は不適法であるとした原判決の結論は正当である。」

(ポイント)

株主全員の合意がある場合には、別に取締役会の承認を要しない。

11.役員の報酬(最判昭39.12.11)

(事案)

Y株式会社においては、退職した役員に慰労金を与えるには、その都度株主総会の決議に付し、株主総会から金額、時期、方法の業績のほか、退職役員の勤続年数、担当業務、功績の軽重等から創り出した一定の基準によって慰労金を決定する方法が慣例となっていた。

退任監査役Aに対する退職慰労金につき、Y会社は、昭和33年11月18日開催の株主総会において、この慣例によって定めるべきことを黙示して慰労金贈呈の決議をし、その後の取締役会において、この決意に基づいて慰労金額を800万円とする旨の決議をした。

Y会社の株主Xは、Aに対する慰労金贈呈の件を取締役会に一任する旨の株主総会決議が無効であることを確認する判決を求めて、訴えを提起した。

(争点)

役員の報酬・退職慰労金の意義と決定方法。

(判旨)

「原判決は、従来被上告会社(被控訴会社)において退職した役員に対し慰労金を与えるには、その都度株主総会の議に付し、株主総会はその金額、時期、方法を取締役会に一任し、取締役会は自由な判断によることなく、会社の業績はもちろん、退職役員の勤続年数、担当業務、功績の軽重等から割り出した一定の業績はもちろん、退職役員の勤続年数、担当業務、功績の軽重等から割り出した一定の基準により慰労金を決定し、右決定方法は慣例となっているのであるが、辞任した常任監査役Aに対する退職慰労金に関する本件決議に当たっては、右慣例によってこれを定むべきことを黙示して右決議をなしたというのであり、右事実認定は、挙示の証拠により肯認できる。株式会社の役員に対する退職慰労金は、その在職中における職務執行の対価として支給されるものである限り、商法280条、同269条(現会社法387条、361条)にいう報酬に含まれるものと解すべく、これにつき定款にその額の定めがない限り株主総会の決議をもってこれを定むべきものであり、無条件に取締役会の決定に一任することは許されないこと所論のとおりであるが、被上告会社の前記退職金支給決議は、その金額、支給期日、支給方法を無条件に取締役会の決定に一任した趣旨ではなく、前記の如き一定の基準に従うべき趣旨であること前示のとおりである以上、株主総会においてその金額等に関する一定の枠が決定されたものというべきであるから、これをもって同条の趣旨に反し無効の決議であるということはでいない。

(ポイント)

退職慰労金を与えるには、その都度株主総会の決議に付し、株主総会はその金額、時期、方法を取締役会に一任し、取締役会は自由な判断によることなく、会社の業績はもちろん、退職役員の勤続年数、担当業務、功績の軽重等から割り出した一定の基準により慰労金を決定し、この決定方法が慣例となっているのであれば、株主総会においてその金額等に関する一定の枠が決定されたものというべきであるから、総会決議は無効とならない。

12.取締役の第三者に対する責任(最大判昭44.11.26)

(事案)

A株式会社の代表取締役Bは、A会社を代表してXから原材料を買い入れ、その代金支払いのため、A会社取締役社長「Y名義」の約束手形を振り出した。なお、YがA会社の代表取締役に選任されたのは、A会社の業績が不振であったので、Yの地位信用を利用するためであったが、Yは多忙で、社長印および自己の氏名のゴム印をBに預け、A会社社長Yの名において手形小切手を振り出す権限をBに委ね、業務一切をBに任せきりにしていた。

この手形が不渡りになり、Xは代金の回収ができなくなったので、Yに対し損害賠償を求める訴えを提起した。

【関係図】

A会社 第三者X

429条の責任

取締役Y

(争点)

会社法429条1項の「取締役の第三者に対する責任」の法的性質は何か。

(判旨)

「商法は、株式会社の取締役会の第三者に対する責任に関する規定として266条ノ3(現会社法429条)を置き、同条1項前段において、取締役がその職務を行なうについて悪意または重大な過失があったときは、その取締役は第三者に対してもまた連帯して損害賠償の責に任ずる旨を定めている。もともと、会社と取締役とは委任の関係に立ち、取締役は、会社に対して受任者として善良な管理者の注意義務を負い、また、忠実義務を負うものとされているのであるから、取締役は、自己の任務を遂行するに当たり、会社との関係で右義務を遵守しなければならないことはいうまでもないことであるが、第三者との相田ではかような関係にあるのではなく、取締役は、右義務に違反して第三者に損害を被らせたとしても、当然に損害賠償の義務を負うものではない。

しかし、法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。

このことは、現行法が、取締役会において法令または定款に違反する行為をしたときは第三者に対し損害賠償の責に任ずる旨定めていた旧規定を改め、右取締役の責任の客観的要件については、会社に対する義務違反があれば足りるものとしてこれを拡張し、主観的要件については、重過失を要するものとするに至った立法の沿革に徴して明らかであるばかりでなく、発起人の責任および合名会社の清算人の責任に関する諸規定と対比しても十分に首肯することができる。

したがって、以上のことは、取締役がその職務を行なうにつき故意または過失により直接第三者に損害を加えた場合に、一般不法行為の規定によって、その損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではないが、取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者としては、その任務懈怠につき取締役の悪意または重大な過失を主張し立証するまでもなく、自己に対する加害につき故意または過失のあることを主張し立証するまでもなく、商法266条ノ3の規定により、取締役会に対し損害の賠償を求めることができるわけであり、また、同条の規定に基づいて第三者が取締役に対し損害の賠償を求めることができるのは、取締役の第三者への加害に対する故意または過失を前提として会社自体が民法の規定によって第三者に対し損害の賠償義務を負う場合に限る必要もないわけである。

つぎに、株式会社の代表取締役は、自己のほかに、他の代表取締役が置かれている場合、他の代表取締役は、自己のほかに、他の代表取締役が置かれている場合、他の代表取締役は定款および取締役会の決議に基づいて、また、専決事項についてはその意思決定に基づいて、業務の執行に当たるのであって、定款に別段の定めがないかぎり、自己と他の代表取締役との間に直接指揮監督の関係はない。しかし、もともと、代表取締役は、対外的に会社を代表し、対内的に業務全般の執行を担当する職務権限を有する機関であるから、善良な管理者の注意をもって会社のため忠実にその職務を執行し、ひろく会社業務の全般にわたって意を用いるべき義務を負うものであることはいうまでもない。したがって、少なくとも、代表取締役が、他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりとし、その業務執行に何等意を用いることなく、ついにはそれらの者の不正行為ないし任務懈怠を看過するに至るような場合には、自らもまた悪意または重大な過失により任務を怠ったものと解するのが相当である。

これを本件についてみると、原審は、一訴外Bは、訴外A株式会社の資産状況が相当悪化しており、約束手形を振り出しても満期に支払うことができないことを容易に予見することができたにもかかわらず、代表取締役としての注意義務を著しく怠ったため、その支払の可能なことを軽信し、代金支払いの方法として右訴外会社代表者としての上告人名義の本件72万円の約束手形を振り出した上、被上告人をして本件鋼材16トンを引き渡させ、右約束手形が支払不能となった結果、被上告人に右金額に相当する損害を被らせたこと、二右訴外会社の代表取締役である上告人は他の代表取締役であるBの職務執行上の重過失または不正行為を未然に防止すべき義務があるにもかかわらず、著しくこれを怠り、訴外会社の業務一切をBに任せきりとし、自己の不和の間に同人をして支払不能になるような前示訴外会社代表者上告人名義の本件約束手形を振り出して本件取引をさせ、上告人の代表取締役としての任務の遂行について重大な過失があったことにより、被上告人に前記損害を被らせるに至ったものであることを認定し、商法266条ノ3第1項前段の規定に基づいて、上告人に損害賠償の責任があるとしているのである。原審の右判断は、さきに説示したところに徴すれば正当として是認できる。」

(ポイント)

会社法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係がある限り、会社がこれによって損害を被った結果、第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問わず、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責任を負うことを規定した。

すなわち、特別法定責任説をとっている。

新着情報・お知らせ

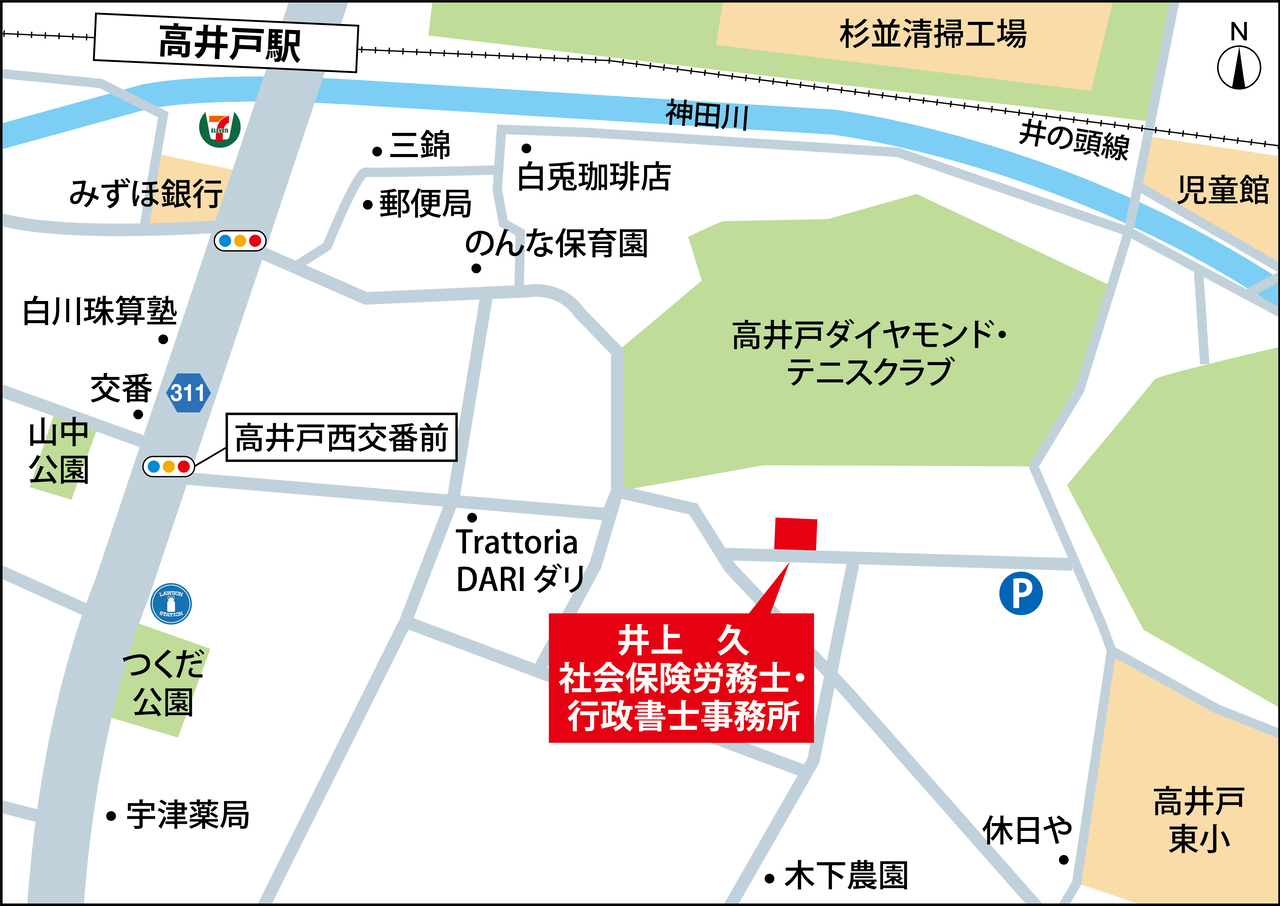

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日