「離婚したら、年金ってどうなるの?」

イノキュウの年金超基本解説(離婚時編)

はじめに

日本年金機構 離婚時の年金分割について

前回の「イノキュウの年金超基本解説」でもお話申し上げましたが、「イノキュウさん、私の年金、どうなっているのかしら?」とか「年金だけど、どうしたらいいかな?」等の質問を受けると「年金は、複雑で手計算はできないので、年金定期便を持って、年金事務所に聞きに行くのが一番です。」「もし、よければ、一緒にいきますよ」が私の答えでした。この説明は間違っていませんが、少し、不親切だったかもしれません。いままで、離婚時の年金のご相談は受けたことがありませんが、これからはあるかもしれないと思い、この講話を準備させていただきました。今日は、離婚時の年金につきまして、わかりやすく丁寧に説明させていただきます。では、よろしく、お願い申し上げます。

離婚時の年金分割について

日本年金機構 離婚時の年金分割について

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000023772.pdf

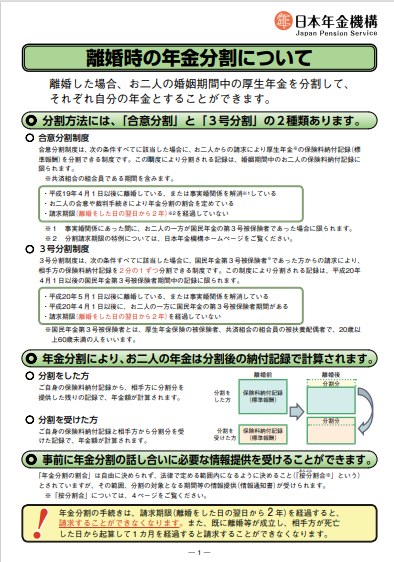

◎離婚時の年金分割について

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、

それぞれ自分の年金とすることができます。

◎ 分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。

○ 合意分割制度

合意分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、お二人からの請求により厚生年金※の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、婚姻期間中のお二人の保険料納付記録に限られます。

※共済組合の組合員である期間を含みます。

・平成19年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消※1している

・お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている

・請求期限(離婚をした日の翌日から2年)※2を経過していない

※1 事実婚関係にあった間に、お二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。

※2 分割請求期限の特例については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

〇3号分割制度

3号分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者※であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

・平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している

・平成20年4月1日以後に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある

・請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない

※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。

第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者とは

年金分割の対象となる部分

年金分割制度について

夫婦が結婚している間に築いた財産については、夫婦2人の共有財産として扱われ、年金も共有財産に含まれます。そのため、離婚した場合は、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割し、それぞれ自分の年金とすることができます。これを「年金分割制度」といいます。

わかりやすく説明すると、年金分割制度とは、離婚した際に厚生年金の保険料納付記録を多い方から少ない方へと分割する制度です。「厚生年金」とあるように、年金分割制度は夫婦のどちらか、または2人が会社員や公務員など厚生年金加入者(公的年金制度の第2号被保険者だった期間のある方)の場合に利用できる制度です。国民年金は分割の対象に含まれません。

年金分割とは、離婚期間中の厚生年金納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦で分割する制度です。なお、分割するのはあくまで「婚姻期間中」の納付記録が対象となるので、結婚前の期間の納付記録については分割の対償となりません。

共稼ぎ、専業主婦(主夫)かで分割の方法が異なる

①合意分割制度

年金分割の方法には、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがあります。「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがあります。「合意分割」は、分割の割合を2人で話し合い、合意によって決定する方法です。分割を受ける側に、専業主婦(主夫)か共稼ぎかといった条件はありません。なお、合意がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申し立てて、調停または審判で割合を決定します。分割の上限は2分の1です。

②3号分割制度

一方「3号分割」は、会社員・公務員の配偶者で国民年金保険の第3号被保険者に該当する専業主婦(主夫)やパート勤務などの方のみが選択できる方法です。第3号被保険者が対象になるため、3号分割と呼ばれます。

3号分割では、夫婦の合意は必要ありません。「記録分割を受ける側の配偶者」が手続きをすれば、扶養されていた期間についての配偶者の厚生年金記録を分割して、第3号被保険者期間中の年金記録を2分の1ずつ分割することができます。

夫婦の話し合いで決める「合意分割」

合意分割は、離婚する夫婦が婚姻期間中の保険料納付記録の案分割合を決める方法の事です。按分割合は双方割合を決める方法のことです。按分割合は双方の協議もしくは家庭裁判所の調停や審判で決定し、最大2分の1の割合で分割することができます。なお、合意分割できるのは、次の3つすべてに該当した場合に限られます。

また、すでに厚生年金を受給している人が合意分割した場合や、すでに厚生年金を受給している人から合意分割を受けた場合には、年金分割の請求をした月の翌月分から年金額が変更されます。

専業主婦(主夫)が請求できる「3号分割」

3号分割は、会社員や公務員などに扶養されていた配偶者(国民年金第3号被保険者)が請求できる制度です。2008年(平成20年)4月1日以後の婚姻期間が対象で、第3号被保険者であった期間の相手方の厚生年金記録の2分の1を分割することができます。請求にあたっては、2人の合意は必要ありません。なお、3号分割できるのは、次の3つにすべて該当した場合に限られます。

また、婚姻期間中に共働き期間と専業主婦(主夫)の期間がどちらもある場合に合意請求を行うと、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。この場合、合意分割による年金の分割と3号分割による分割どちらも行われ、専業主婦(主夫)だった期間には3号分割が適用されます。

年金分割の手続の流れ

年金分割手続の方法

1.「年金分割のための情報通知書」を受け取る

年金分割をするには「年金分割のための情報通知書」の請求をし、受け取る必要があります。そのためにまず「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所へ提出します。日本年金機構のホームページから入手可能です。

日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.html

「年金分割のための情報提供請求書」には、基礎年金番号や住所氏名などの情報の他、婚姻期間や年金の資格記録、希望する按分割合などを記録します(3号分割の場合は希望割合を記載する必要はありません)。「年金分割のための情報提供請求書」の提出は夫婦共同で行うことも、どちらかが単独で行うことも可能です。実際に離婚する前に請求することもできます。なお、手続きに際しては以下の書類を添えて最寄りの年金事務所に提出します。

2.双方による協議で年金の按分割合を決定する(合意分割の場合のみ)

合意分割の場合は、夫婦間で按分割合をどうするのか、話し合いによって決める必要があります。合意した場合と、合意しなかった場合とで、その後の流れが異なります。

●夫婦間で合意した場合

話し合いで合意できた場合は、夫婦が2人で年金事務所に行き、年金分割改定請求手続きを行います。または、それぞれの代理人による手続きも可能です。

●夫婦間で合意しなかった場合

話し合いで合意しなかった場合は、家庭裁判所に審判または調停の申し立てを行い、按分割合の協議を行います。

調停でもまとまらなかった場合は、裁判官の判断によって按分割合が決定されます。1.「年金分割のための情報通知書」を受け取る

3.年金分割改定請求手続きを行う

按分割合が決まったら、年金事務所にて年金分割改定請求手続きを行う必要があります。手続きに際して必要となる書類は以下の通りです。

以上の手続を行うと、按分割合に基づいて厚生年金の標準報酬が改定されます。改定後、日本年金機構からそれぞれに「標準報酬改定通知書」が通知され、受け取ることができます。

離婚の年金分割時に気を付けたいポイント

●年金分割には請求期限がある

年金分割の手続を行う場合、まずは請求期限に気を付けましょう。年金分割の手続きは、離婚をした日の翌日から2年間と定められています。原則、2年を経過すると請求ができなくなってしまいます。ただし、2年を経過するまでに審判申立や調停申立てを行ったが、2年経過後に審判が確定したり、調停が成立したりする場合などは、申立日の翌日から起算して6か月経過するまでに限り、分割請求することができます。

●離婚後に再婚したら、年金分割はどうなるの?

離婚後に別の人と再婚した場合でも、すでに決まっている年金分割は有効になります。

●事実婚でも年金分割できる?

婚姻期間がなく、事実婚の夫婦であっても年金分割は可能です。ただし、夫婦いずれかが第3号被保険者であった期間が必要です。事実婚を証明できる住民票などを準備しましょう。

まとめ

年金分割は、厚生年金を夫婦の共有財産として扱い、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割する制度です。双方の協議や合意によって按分割合を決めることもできますし、専業主婦(主夫)の第3号被保険者だった方は3号分割によって婚姻期間中の2分の1を按分することができます。ただし、3号分割の対象となる期間は2008年4月1日以後の第3号被保険者期間のみとなりますので注意しましょう。

また、年金分割は離婚後2年を経過してしまうと請求ができなくなってしまいますので、手続きは早めに対応しましょう。

新着情報・お知らせ

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072

東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分

駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日